- 2024年12月25日

- 2025年10月6日

肝機能障害の初期症状を見逃さないためのポイント

肝機能障害は、初期段階では目立った症状が現れにくい一方で、放置すると深刻な健康被害を引き起こします。この記事では、肝機能障害の症状や重症度分類について解説し、早期発見と適切な対応の重要性をお伝えします。

肝機能障害とは

肝機能障害とは、肝臓の働きが正常に行えなくなる状態を指します。肝臓は体内の「解毒工場」とも言える重要な役割を担っており、健康を維持する上で欠かせない臓器です。

肝機能の役割と健康への影響

肝臓は、栄養の代謝、老廃物の処理、胆汁の分泌など、多岐にわたる機能を持っています。そのため、肝臓が正常に働かないと、全身に影響が及ぶ可能性があります。

肝機能障害の統計と現状

肝機能障害は日本でも増加傾向にあります。特に、脂肪肝やアルコール性肝障害などが注目されています。生活習慣の変化が原因の一つと考えられています。

急性肝不全の初期症状

急性肝不全の初期症状

急性肝不全は、ウイルス性肝炎や薬剤性肝障害が主な原因です。これらは短期間で肝機能が急激に低下する危険な状態です。

急性肝不全に伴う主な症状

急性肝不全の初期症状には、黄疸、倦怠感、食欲不振などがあります。進行すると、意識障害や腹水が見られることがあります。

急性肝不全の診断方法

血液検査や画像診断を通じて、肝酵素値やビリルビン値の異常を確認することが重要です。

肝性脳症の理解と症状

肝性脳症のメカニズム

肝性脳症は、肝臓の解毒機能が低下し、体内に有害物質が蓄積することで発症します。

肝性脳症の特徴的な症状

症状は、軽度の集中力低下から、重度の場合は昏睡状態に至ることがあります。

肝性脳症の診断と治療法

血液検査やCT検査で診断され、治療はアンモニアの排出を促す薬剤や食事療法が中心です。

重症度分類について

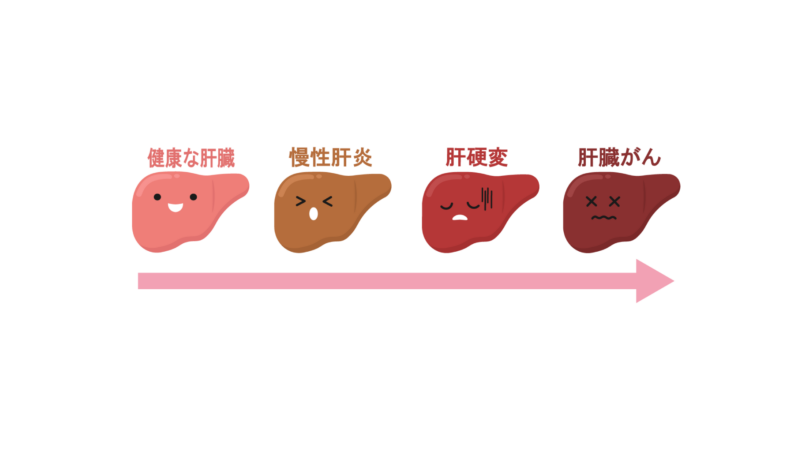

肝機能障害の重症度とは

肝機能障害の重症度は、病状や検査結果を基に分類されます。これにより、治療方針を適切に決定できます。

重症度の分類基準とスコアリング

「Child-Pugh分類」や「MELDスコア」などが一般的に使用されます。

| 評価 | 1点 | 2点 | 3点 |

| 肝性脳症 | なし | 軽度(Ⅰ・Ⅱ) | 昏睡(Ⅲ以上) |

| 腹水* | なし | 軽度 | 中程度以上 |

| 血清ビリルビン値(㎎/dL)** | 2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |

| 血清アルブミン値(g/dL) | 3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |

| プロトトンビン時間活性値(%) 国際標準比(INR)*** | 70超 1.7未満 | 40~70 1.7~2.3 | 40未満 2.3超 |

*:原則として超音波検査、体重の増減、穿刺による排出量を勘案して見込まれる量が概ね1L以上を軽度、3L以上を中程度以上とする。

**:血清ビリルビン値は、胆汁うっ帯(PBC)の場合は、4.0㎎/dLを1点とし、10.0㎎/dL以上を3点とする。

***:INR(International Normalized Ratio)

グレードA(軽度):5~6点 代償性

軽度の肝硬変で肝臓の機能がなんとか保たれている状態です。(代償性肝硬変といいます。)

グレードB(中等度):7~9点 非代償性

中程度の肝硬変で、軽度な合併症(症状)がみられます。(非代償性肝硬変といいます。)

グレードC(高度):10~15点 非代償性

重度の肝硬変で肝臓の機能が維持できなくなり、様々な合併症(症状)があらわれます。(非代償性肝硬変といいます。)

重症度別の臨床的所見と管理方法

軽度の場合は生活習慣の改善が中心ですが、重度の場合は入院治療や肝移植が必要になることもあります。

肝機能障害からの回復と予後

治療後の経過観察とフォローアップ

治療後は定期的な血液検査や画像診断で肝機能の状態を確認します。

生活習慣の改善と予防策

バランスの取れた食生活や適度な運動、禁酒が肝機能の維持に役立ちます。再発を防ぐために、医師の指導に従った生活習慣の管理が不可欠です。

肝機能障害の初期症状を見逃さない重要性や適切な診断・治療のポイントをご理解いただけたでしょうか。症状が気になる方は、早めに専門医を受診することをお勧めします。

神戸市・明石市にお住まいの方で、肝機能障害の初期症状が気になる方は、当院にご相談ください。

オンライン事前相談のご案内

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。