- 2025年2月22日

- 2025年10月6日

再生医療のメカニズムと適応症例

こんにちは、さいとう内科クリニックの院長、斉藤雅也です。

近年、再生医療は医療の最前線で注目を集めており、特に幹細胞治療を活用した臓器や組織の修復が期待されています。

当院でも、肝硬変などの肝疾患に対する再生医療を導入し、患者様の治療に役立てています。本記事では、再生医療のメカニズムや、実際に適応される症例について詳しく解説していきます。

再生医療とは?

再生医療とは、損傷や機能低下した細胞や組織を修復・再生させる治療法のことです。特に、幹細胞を活用する治療が注目されており、肝臓・心臓・脳などの多くの臓器で研究が進められています。

従来の医療では、薬物療法や手術による治療が主流でしたが、再生医療は細胞レベルで修復を促し、根本的な治療を目指すという点が特徴です。

再生医療のメカニズム

再生医療の基本的なメカニズムは、幹細胞の自己修復能力を利用することにあります。幹細胞には大きく分けて以下の3つの作用があります。

① 幹細胞の分化能力

幹細胞は、体内のさまざまな細胞に変化(分化)することができます。例えば、肝臓の幹細胞は肝細胞に、神経の幹細胞は脳神経細胞に変化することで、損傷した組織の修復を助けます。

② 免疫調節作用

幹細胞は、炎症を抑える物質(サイトカイン)を分泌することで、免疫システムのバランスを整える働きを持っています。これにより、慢性炎症が進行する肝硬変や自己免疫疾患の治療にも応用されています。

③ 血管新生促進

幹細胞には、血管を新しく作る作用(血管新生)があり、損傷した組織の血流を改善することで、酸素や栄養が行き渡りやすくなるため、より効率的な組織の修復が期待できます。

再生医療が適応される主な症例

再生医療は、さまざまな病気の治療に応用されています。ここでは、代表的な適応症例をご紹介します。

1. 肝臓疾患

適応症例:肝硬変、急性肝不全、慢性肝炎

肝硬変

肝硬変は、長期間の炎症や障害によって肝臓が線維化し、正常な肝細胞が減少することで発生します。最初は代償性(症状が軽い)として機能しますが、進行すると非代償性(腹水、黄疸、肝性脳症などの症状が現れる)に移行し、生命を脅かす状態になります。

再生医療の役割

- 肝細胞の補充:幹細胞を投与することで、新しい肝細胞へと分化し、肝機能の回復を促します。

- 線維化の抑制:幹細胞は抗炎症作用を持ち、肝線維化を進行させる因子を抑制する可能性があります。

- 血流改善:血管新生促進作用により、損傷した肝臓の血流が改善し、再生が促されます。

急性肝不全

急性肝不全は、ウイルス感染や薬物中毒(アセトアミノフェン過剰摂取など)によって肝機能が急激に低下する疾患です。進行が早いため、早期の治療介入が求められます。

再生医療の役割

- 幹細胞を用いることで、急速に損傷した肝細胞の修復を促し、移植を回避できる可能性があります。

慢性肝炎

ウイルス(B型・C型)、アルコール、自己免疫などが原因で持続的な炎症を引き起こす疾患です。炎症が続くと肝線維化が進行し、最終的に肝硬変へ移行するリスクがあります。

再生医療の役割

- 炎症の抑制:幹細胞の免疫調整作用によって炎症をコントロールし、進行を遅らせることが期待されます。

2. 神経疾患

適応症例:脳梗塞後遺症、パーキンソン病、脊髄損傷、ALS

脳梗塞後遺症

脳梗塞は脳の血管が詰まり、酸素・栄養の供給が遮断されることで神経細胞が壊死する疾患です。回復後も麻痺や言語障害が残ることがあります。

再生医療の役割

- 神経細胞の再生:幹細胞が神経細胞に分化し、失われた機能の回復をサポートします。

- 血管新生:脳の血流を改善し、損傷部位への酸素・栄養供給を増加させます。

パーキンソン病

ドーパミンを分泌する神経細胞が変性し、運動障害を引き起こす神経変性疾患です。

再生医療の役割

- ドーパミン産生細胞の補充:幹細胞からドーパミン産生神経細胞を作り、機能低下を補う治療法が研究されています。

脊髄損傷

交通事故や転倒によって脊髄が損傷すると、運動機能や感覚が失われることがあります。

再生医療の役割

- 神経再生:幹細胞が損傷部位の神経再生を促し、機能回復の可能性を高めます。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)

運動神経が変性し、筋肉の萎縮と運動障害を引き起こす疾患です。

再生医療の役割

- 神経保護作用:幹細胞の免疫調整効果を利用して、進行を遅らせる研究が進められています。

3. 心疾患

適応症例:心筋梗塞、心不全

心筋梗塞

冠動脈が詰まり、心筋細胞が壊死する疾患です。壊死した細胞は再生せず、心臓の収縮機能が低下します。

再生医療の役割

- 幹細胞を投与することで、新たな心筋細胞を再生させ、ポンプ機能を回復させる可能性があります。

心不全

心臓のポンプ機能が低下し、全身に血液を送り出せなくなる疾患です。

再生医療の役割

- 心筋細胞の補充:幹細胞が心筋細胞に分化し、心臓の機能回復をサポートします。

- 血管新生促進:新しい血管を作り、心臓の血流を改善します。

4. 糖尿病

適応症例:1型糖尿病、2型糖尿病の進行抑制

1型糖尿病

自己免疫により膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンを分泌できなくなる疾患です。

再生医療の役割

- β細胞の再生:幹細胞を使って新しいβ細胞を作り、インスリン分泌を回復させる研究が進んでいます。

2型糖尿病

インスリン抵抗性が増し、膵臓のβ細胞が徐々に機能を失うことで血糖値が高くなる疾患です。

再生医療の役割

- 膵β細胞の保護:幹細胞の免疫調整作用を利用し、β細胞の破壊を防ぎます。

5. 整形外科領域(関節・骨疾患)

適応症例:変形性膝関節症、骨折後の回復促進

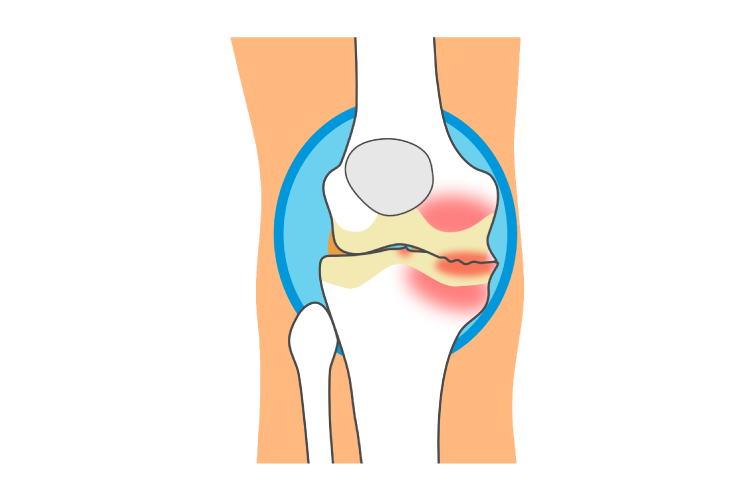

変形性膝関節症

加齢や軟骨の摩耗によって関節の痛みや変形が生じる疾患です。

再生医療の役割

- 幹細胞を関節内に投与することで、軟骨の修復を促進し、炎症を抑える作用が期待されます。

骨折後の回復促進

高齢者の骨折では、治癒が遅れたり、骨癒合不全を起こしたりすることがあります。

再生医療の役割

- 幹細胞を骨折部位に投与し、骨の再生を促すことで、早期回復を目指します。

再生医療の今後の展望

再生医療の技術は日々進歩しており、より効果的で安全な治療法の確立が進められています。今後、以下の点が特に期待されています。

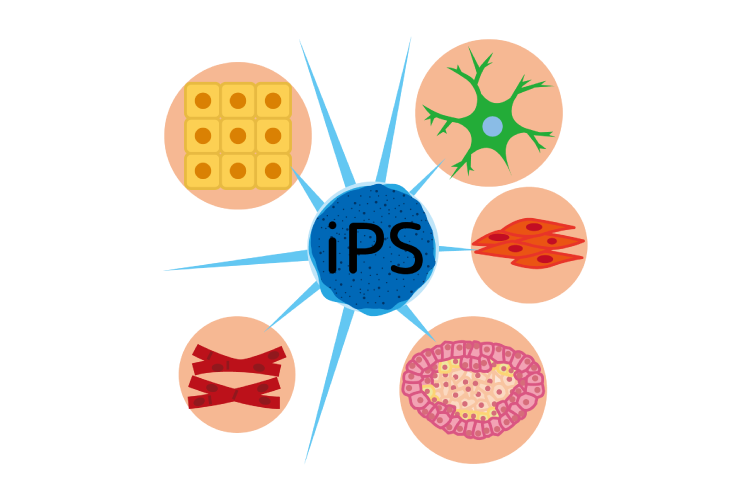

iPS細胞(人工多能性幹細胞)の活用

iPS細胞を活用すれば、患者様自身の細胞から肝細胞や神経細胞、心筋細胞を作り出し、移植することが可能になります。

治療の標準化

現在は、治療の効果や安全性を確立するための臨床試験が進められており、将来的には保険適用の拡大も期待されています。

個別化医療

患者様ごとに最適な細胞治療を提供することで、より高い治療効果を得ることが可能になると考えられています。

再生医療は、幹細胞の自己修復能力を活用した最先端の治療法であり、肝臓・神経・心臓・糖尿病・整形外科領域など、幅広い疾患に適応されています当院では、肝硬変に対する幹細胞点滴を実施し、体力の回復などのポジティブな変化が確認されています。今後の技術進歩により、iPS細胞を活用した治療の標準化や個別化医療の発展が期待されています。

肝臓再生医療に関するご相談はこちら

📍 さいとう内科クリニック

📞 TEL: 078-967-0019

🌐 ホームページ:さいとう内科クリニック

肝硬変や肝炎でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。一人でも多くの患者様に、新たな治療の可能性をお届けできるよう尽力してまいります。

Contact for International Patients:

For inquiries regarding regenerative liver treatment, please contact our official medical tourism partner, Japan Medical & Health Tourism Center (c/o JTB).

Contact Information:

📌 Japan Medical & Health Tourism Center (c/o JTB)

📧 Email: jmhc_info@j-medical-healthcare.com

🌐 Website: JTB Medical & Healthcare

🔹 Please note that inquiries about treatment availability, pricing, and appointments should be directed to the above contact, not the clinic itself.

オンライン事前相談のご案内

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109