- 2025年9月16日

- 2025年10月6日

肝臓病専門医が解説!40歳からのお酒との正しい付き合い方

こんにちは。

さいとう内科クリニック院長の斉藤雅也です。

「肝臓を休ませる」という言葉、よく耳にしますよね。でも、実は「休肝日」は必ずしも必要ないとのこと。本当に大切なのは、飲む頻度ではなく「飲む総量」だということをご存知でしたか?

今回は、健康的にお酒を楽しむためのヒントと、40歳を過ぎたら特に注意すべき飲酒習慣、そして万が一肝臓の病気が進行してしまった場合の新たな治療法について、お伝えします。

40歳からの肝臓ケア:なぜ今、見直すべきなのか?

40歳という年齢は、まさに未来の健康を決める分かれ道です。若い頃と同じ食習慣を続けていると、いずれ生活習慣病を招くことになります。

この時期、体には以下のような変化が現れ始めます。

- 基礎代謝の低下

- 筋肉量の減少

- ホルモンバランスの変化

- 肝臓や膵臓などの機能の低下

- 身体活動量の減少

これらの変化により、昔と同じように食べているのに太ってきた、お腹が出てきたといった「中年太り」が顕著になることが多いです。お腹周りが大きくなるのは、内臓脂肪が増えて「脂肪肝」になっているサインかもしれません。脂肪肝は、放置すると糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病、さらには肝炎、肝硬変、肝がんへと進行するリスクがあります。

「休肝日」より大切なこと:肝臓専門医が警告する飲み方

肝臓専門医の浅部伸一氏によると、休肝日は特に必要なく、重要なのは飲む総量だとされています。アルコールの摂取量は、純アルコール量で1日20~25g程度が医学的な適量です。これは、ビール中瓶1本(500ml)や日本酒1合(180ml)に相当します。当院でも常日頃から、日常の診察の中で、飲む総量について、肝臓病患者さんに意識付けをしております。

もし1日の純アルコール摂取量が60gを超えているなら、ほとんどがアルコール性脂肪肝である可能性が高いです。これは日本酒3合、ビールジョッキ3杯、ワイングラス4~5杯に相当します。

最も重要なのは、「二日酔いしない」「気分が悪くならない」「悪酔いしない」ことです。悪酔いは飲酒後2~6時間で、頭痛、吐き気、嘔吐、動悸などの症状が現れます。これらの症状が出たら、「肝臓に中性脂肪が蓄積されている」と捉え、翌日の飲酒を控えましょう。

また、「ストロング系チューハイ」には特に注意が必要です。甘くて飲みやすいため、ついつい飲み過ぎてしまいがちですが、アルコール度数が7~9%と高く、すぐに1日の適量をオーバーしてしまいます。アルコール依存症のリスクも高いため、肝臓には決して良くありません。

なぜアルコールが脂肪肝になりやすいかというと、アルコールが中性脂肪の分解や脂肪酸の燃焼を抑制するからです。アルコールが分解される際に生成されるアセトアルデヒドには強い毒性があり、肝細胞を傷つけ、肝機能の低下を招きます。

アルコールは体にとって毒であり、毎日分解することは肝臓に大きな負担をかけます。1週間の純アルコール摂取量を150gを超えないようにすることが非常に大切です。実際、休肝日を設けずに週に450gの純アルコールを摂取している男性は、休肝日がある人に比べて死亡リスクが1.8倍になるという研究データもあります。飲み過ぎは脂肪肝だけでなく、死亡リスクも高めるのです。

見落としがちな肝臓のSOSサインと賢い水分補給

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気がかなり進行するまで自覚症状が出にくいのが特徴です。しかし、肝臓からのSOSサインを見逃さないことが大切です。

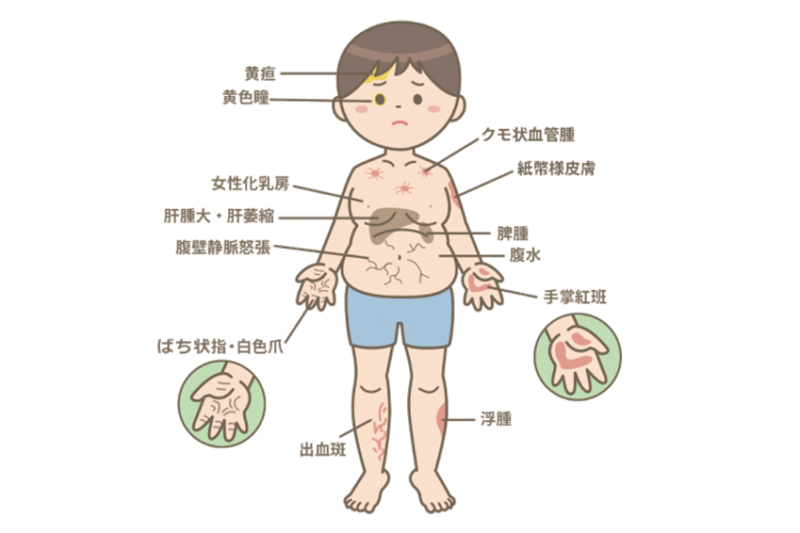

特に注意すべき肝臓のSOSサイン

- 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸):肝機能の低下によりビリルビンが処理できなくなるために起こります。

- 原因不明のだるさ・疲れやすさ、食欲不振:肝臓の代謝・解毒機能が低下するために起こります。

- 集中できない、昼間に眠気が強い、手が震える(肝性脳症):肝臓で解毒できないアンモニアなどの有害物質が脳に影響するために起こります。

- 男性なのに胸がふくらむ(女性化乳房)、手のひらが不自然に赤い(手掌紅斑):ホルモンバランスの乱れが原因となります。

- 足がむくむ、お腹がパンパンに張る(腹水):肝臓でのアルブミン合成低下や門脈圧亢進が原因となります。

- あざができやすい、鼻血や歯ぐきからの出血が止まりにくい:肝臓での血液凝固因子の生成不足が原因となります。

- 突然血を吐いた・黒い便が出た:食道・胃静脈瘤破裂の危険なサインです。

これらの症状は、肝臓がかなりダメージを受けている可能性を示唆しています。

飲酒中の水分補給も非常に重要です。体が水分不足になると、アルコールやアセトアルデヒドの代謝能力が低下し、悪酔いや二日酔いを招きやすくなります。特に40歳以降は腎臓の機能が低下していくため、脱水症のリスクが高まります。水分補給には水が最も良く、ウーロン茶も効果がありますが、カフェインを含む緑茶やコーヒー、紅茶は利尿作用が強いため適しません。ただし、水を飲み過ぎると低ナトリウム症(水中毒)の危険もあるため、適度な水分補給を心がけましょう。

万が一、肝硬変と診断されても諦めないでください

残念ながら、一度硬くなってしまった肝臓を完全に元の柔らかい状態に戻す標準治療は、現在のところありません。肝硬変は、進行すると黄疸、腹水、肝性脳症、出血傾向、肝がんなどの深刻な合併症を引き起こし、生命に関わる危険性が非常に高い病気です。

しかし、当院では、この「治らない」とされてきた肝硬変に対して、幹細胞を用いた肝臓の再生医療に取り組んでいます。

この治療は、患者様ご自身のお尻の脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、点滴で体内に戻すことで行われます。ご自身の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが極めて低いという大きなメリットがあります。

幹細胞は、損傷した肝組織に集まり(ホーミング効果)、肝臓の炎症を抑え、線維化の進行を抑制し、残存する肝細胞の修復・再生を促す働きが期待されています。これにより、肝機能の改善だけでなく、全身の倦怠感や食欲不振、腹水やむくみの軽減、肝性脳症の改善など、患者様のQOL(生活の質)向上に繋がる可能性も期待できます。

当院では、非代償性肝硬変(Child Pugh 13点)の患者様に幹細胞点滴を実施し、外出困難だった状態から徐々に外出が可能になるなど、体力面での改善がみられた事例も報告させて頂いております。さらに、肝臓の炎症の改善、肝機能の改善がみられた事例もあり、肝臓再生医療は、肝臓病患者さんにとって、大きな期待を抱くことができる治療であると痛感しております。

「もう治らない」と諦めてしまう前に、肝臓再生医療という新たな選択肢について、ぜひ一度肝臓病専門医にご相談ください。当院では、Curon(クロン)を利用したオンライン事前相談も受け付けております。全国どこからでも、肝臓病専門医にご相談いただけます(施設コード:a3c4)。ご家族の方からのご相談も承っております。

あなたの肝臓の健康、そして未来の生活のために、私たちスタッフ一同、全力でサポートいたしますので安心してお声がけくださいね。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109