- 2025年10月23日

【沈黙の臓器の警告】これって肝不全のサイン?初期症状から末期症状まで肝臓病専門医が詳しく解説

「最近、なんだか疲れやすい…」

「食欲がないのは、夏バテかな?」

日常的によくある体の不調。その背後に、生命を支える重要な臓器である肝臓の深刻な病気、「肝不全」が隠れている可能性を考えたことはありますか?

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、ダメージを受けてもギリギリまで働き続けるため、症状がほとんど現れません。しかし、その限界を超え、肝機能が著しく低下した状態が「肝不全」です。自覚症状が出たときには、すでに病状がかなり進行していることも少なくありません。

この記事では、肝臓病専門医の視点から、肝不全が見せる初期のサインから末期の危険な症状までを段階的に解説し、早期発見・早期治療の重要性をお伝えします。

1. 肝不全とは?肝硬変との違い

肝不全とは、様々な原因によって肝臓の細胞が広範囲にわたって破壊され、肝臓が持つ「代謝」「解毒」「胆汁の生成」といった生命維持に不可欠な機能が果たせなくなった状態を指します。

一方、肝硬変は、長期間にわたる肝臓へのダメージ(ウイルス、アルコールなど)によって、肝臓全体が硬く変化してしまった状態です。つまり、肝硬変が進行し、正常な肝細胞がさらに減少して機能の限界を迎えた結果、肝不全という状態に陥るのです。

肝不全には、数日から数週間で急激に悪化する「急性肝不全」と、肝硬変などを背景に数カ月から数年かけてゆっくり進行する「慢性肝不全」があります。

2. 肝不全の「初期症状」― 見過ごされがちな体からのサイン

肝臓には高い予備能力があるため、肝臓の機能が低下し始めても、残った正常な細胞が働きを補います。この時期を「代償期」と呼び、現れる症状は非常に漠然としています。

- 全身の倦怠感・疲れやすさ

- 食欲不振

- 吐き気、腹部の膨満感

これらの症状は、他の病気や単なる疲労と勘違いされやすく、見過ごされてしまうことがほとんどです。しかし、これが沈黙の臓器が発する最初の警告なのです。

3. 肝不全の「末期症状」― 体に現れる明確な危険信号

肝臓の機能低下が限界を超え、体を正常に保てなくなると、「非代償期」と呼ばれる段階に入ります。この時期には、生命に関わる様々な症状がはっきりと現れます。

黄疸(おうだん)

肝臓が老廃物である「ビリルビン」を処理できなくなり、血液中にあふれ出します。その結果、皮膚や白目が黄色くなります。尿の色が濃い茶色になるのも特徴です。

腹水(ふくすい)・むくみ

肝臓が作る「アルブミン」というタンパク質が減少することで、血管から水分が漏れ出し、お腹に水が溜まってパンパンに張ったり(腹水)、足がむくんだりします。

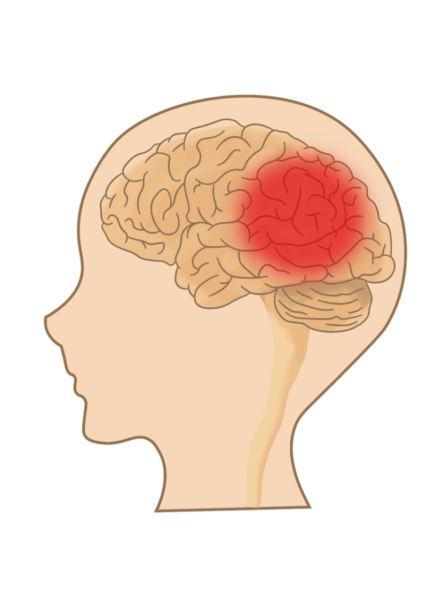

肝性脳症(かんせいのうしょう)

本来、肝臓で解毒されるはずのアンモニアなどの有害物質が脳に達し、脳の機能が低下します。

- 昼夜逆転、睡眠障害

- 判断力の低下、人格の変化

- 羽ばたき振戦(腕を伸ばすと、鳥が羽ばたくように手が不規則に震える)

- 進行すると昏睡状態に陥ることもあります。

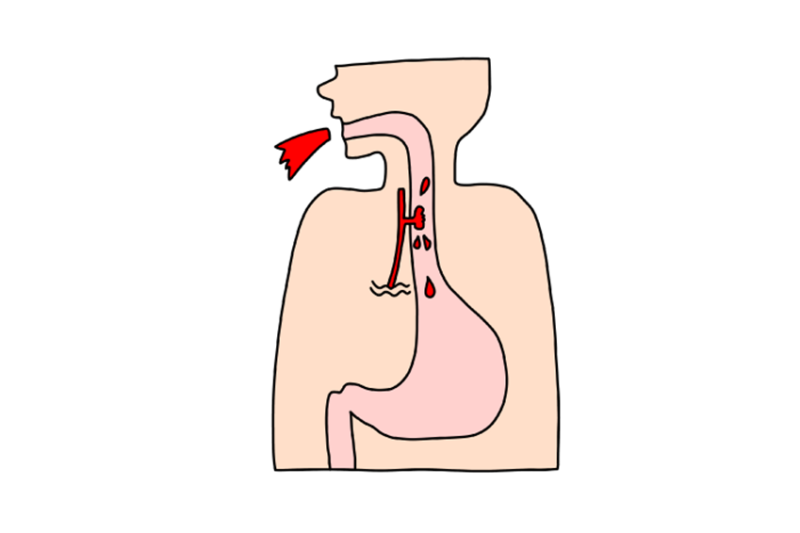

出血しやすくなる(食道・胃静脈瘤)

血液を固めるために必要なタンパク質を肝臓で作れなくなるため、鼻血や歯茎からの出血が止まりにくくなったり、あざができやすくなったりします。

また、硬くなった肝臓の影響で血流が滞り、食道や胃の静脈がこぶのように腫れる「静脈瘤」ができやすくなります。これが破裂すると大量の吐血を引き起こし、命に関わります。

4. 肝不全の原因と治療法

肝不全の原因は、B型・C型などのウイルス性肝炎、長年の過度な飲酒、自己免疫の異常、そして近年増加している代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)など多岐にわたります。

治療は、まず原因となっている疾患への対処(抗ウイルス薬や禁酒など)が基本です。同時に、腹水や肝性脳症といった症状をコントロールするための治療を行います。

食事療法(塩分やタンパク質の調整)や、肝臓の血流を良くするために安静を保つことも重要です。

これらの治療でも改善が見込めない末期の肝不全に対しては、肝移植が唯一の根治的な治療法となります。

5. 「もしかして?」と思ったら、肝臓病専門医にご相談ください

ここまで読んで、「自分の症状に当てはまるかもしれない」とご不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。肝不全の恐ろしさは、明確な症状が出たときにはすでに病状が深刻である点です。

だからこそ、健康診断などで肝機能の異常(AST, ALT, γ-GTPなど)を指摘されたら、決して放置しないでください。それが、未来の健康を守るための最も重要な一歩です。

当院では、肝臓病専門医が血液検査や腹部超音波(エコー)検査などを通じて、あなたの肝臓の状態を正確に診断します。そして、もし肝硬変や肝不全といった進行した状態であっても、再生医療を含めた新しい治療の選択肢も視野に入れ、患者様一人ひとりに寄り添った最善の道筋を一緒に考えていきます。

少しでも気になる症状があれば、どうか一人で抱え込まず、諦めずにお気軽にご相談ください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109