- 2025年9月15日

- 2025年10月6日

【肝臓病専門医が解説】肝硬変とその合併症について

さいとう内科クリニック院長の斉藤です。

「肝硬変」。

この言葉に、深刻で、治らない病気というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

確かに、肝硬変は放置すれば命に関わる重篤な合併症を引き起こす、注意すべき病気です。しかし、近年の医療の進歩により、肝硬変はもはや「不治の病」ではなくなりつつあります。

今回は、肝硬変という病気とその危険な合併症、そして日常生活で実践できる食事療法や治療に対する考え方をお知らせいたします。

肝硬変とは? —「代償期」と「非代償期」

肝硬変とは、長年の肝臓の炎症(慢性肝炎)によって、肝細胞が破壊と再生を繰り返した結果、肝臓全体が線維化して硬くなってしまった状態です。ゴツゴツと硬くなった肝臓では、血液の流れが悪くなり、本来の機能が十分に果たせなくなります。

肝硬変は、肝機能がある程度保たれている「代償期」と、機能が大きく低下した「非代償期」という2つのステージに分けられます。

- 代償期(比較的初期): 肝臓の予備能力でなんとか機能を維持している状態。自覚症状はほとんどありません。

- 非代償期(進行期): 肝臓の機能が限界を迎え、黄疸や腹水、肝性脳症、食道・胃静脈瘤破裂、特発性細菌性腹膜炎といった、命に関わる様々な合併症が現れる状態。

見逃したくない「代償期」のサイン(初期症状)

「沈黙の臓器」である肝臓は、代償期にはほとんど症状を表しません。しかし、臨床現場では、患者さんから次のような初期サインがよく聞かれます。

- 足のつり(筋攣縮): 運動時だけでなく、安静時や夜寝ている時に、足や手の指がつるのは、肝臓の病気に見られる特徴的なサインです。お腹がつることもあります。

- 手掌紅斑(しゅしょうこうはん): 手のひらの親指や小指の付け根のふくらんだ部分が、「お相撲さんの手形」のように赤くなります。

- 蜘蛛状血管腫(くもじょうけっかんしゅ): 胸や背中、首すじなどに、小さな赤い点を中心にクモの足のように毛細血管が広がるものです。

- 皮下出血:強くぶつけた訳ではないのに青タンができやすくなります。

これらのサインは、肝臓が発する初期のSOSかもしれません。見過ごさずに、一度専門医に相談することが大切です。

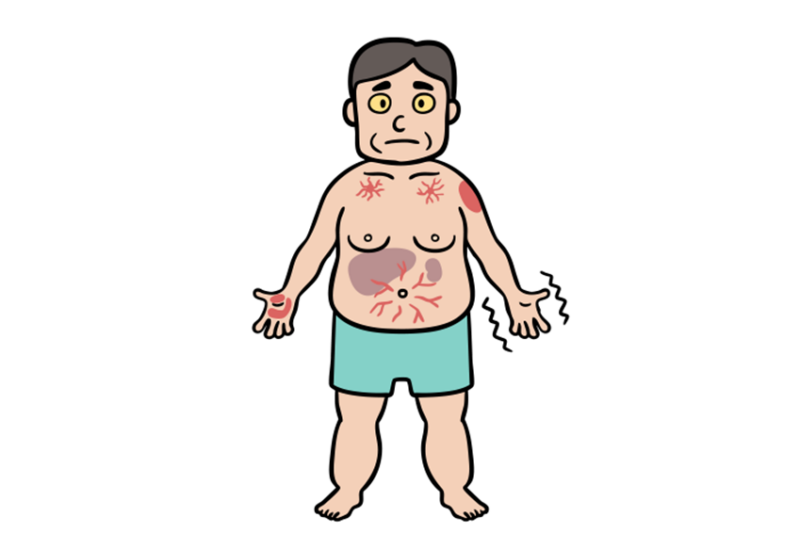

命に関わる「非代償期」の合併症

肝機能が低下した「非代償期」に入ると、全身に様々な合併症が出現します。

腹水・浮腫(ふくすい・ふしゅ)

肝臓でアルブミン(タンパク質の一種)が作れなくなると、血管内の水分が漏れ出し、足がむくんだり(浮腫)、お腹に水が溜まったり(腹水)します。腹水が溜まると、お腹が張り、呼吸が苦しくなることもあります。

肝性脳症(かんせいのうしょう)

肝臓で分解されるべきアンモニアなどの有害物質が脳に達し、高次脳機能が低下する状態です。人格の変化、判断力の低下、興奮、昏睡など、症状は多岐にわたります。自動車の運転で事故を引き起こしやすくなります。腕を前に伸ばすと、鳥が羽ばたくように手が震える「羽ばたき振戦」は特徴的な症状です。

食道・胃静脈瘤(じょうみゃくりゅう)

硬くなった肝臓に血液が流れ込みにくくなると、血液は別の迂回路を探します。その結果、食道や胃の静脈に大量の血液が流れ込み、血管がこぶのように腫れあがります。この静脈瘤は非常に破れやすく、突然破裂すると大出血を起こし、急死に至ることもある最も危険な合併症の一つです。

特発性細菌性腹膜炎(SBP)

腹水が溜まっている患者さんに起こりうる、重篤な感染症です。弱った腸の壁から細菌が腹水の中に漏れ出し、繁殖することで発症します。急な発熱や腹痛が見られ、治療が遅れると命に関わります。

肝がん(肝細胞がん)

肝硬変は、肝がんの最も大きなリスク因子です。肝硬変の患者さんは、定期的な検査でがんの早期発見に努めることが極めて重要です。定期検査を怠ると、大きくなった肝がんが破裂し、腹腔内に大出血を起こして急死に至るケースもあります。

その他の全身への影響

その他にも、腎機能が低下する肝腎症候群、呼吸困難をきたす肝肺症候群、骨がもろくなる骨粗しょう症など、肝硬変は全身にあらゆる影響を及ぼします。

肝硬変とどう向き合うか?

肝硬変の治療の基本は、「原因となっている病気を治療し、進行を食い止めること」と「出現した合併症をコントロールすること」です。

合併症に対する専門治療

腹水に対しては塩分制限や利尿剤、肝性脳症には特殊な薬や下剤、食道静脈瘤には内視鏡を用いた硬化療法や結紮術、特発性細菌性腹膜炎には抗生物質の点滴など、各合併症に応じた専門的な治療が行われます。

日常生活の要「食事療法」

合併症のコントロールには、食事療法が欠かせません。

- 【基本】 かつてはタンパク質制限が推奨されましたが、現在では筋肉の減少(サルコペニア)を防ぐため、バランスの良い食事が基本です。1日4〜5回に分ける少量頻回食で、肝臓への負担を減らしましょう。

- 【腹水・浮腫がある場合】 塩分制限(1日5〜6g)が最も重要です。加工食品や汁物を控えましょう。

- 【肝性脳症がある場合】 便秘でアンモニアが増えるのを防ぐため、食物繊維を多く摂ります。一時的にタンパク質の制限が必要になることもあります。

- 【食道・胃静脈瘤がある場合】 刺激の強いものや、せんべいなど硬い食べ物は避け、よく噛んで食べましょう。

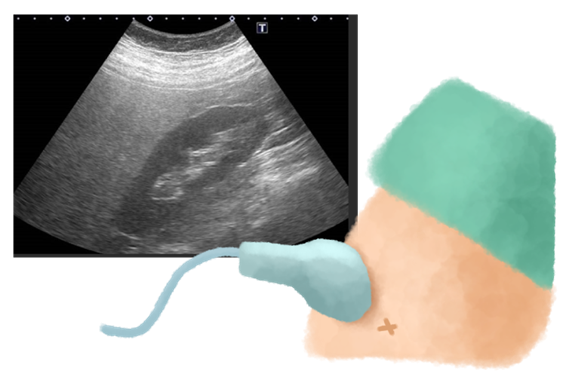

予後を左右する定期検査の重要性

肝硬変の予後を改善し、食道・胃静脈瘤や肝がんの破裂といった最悪の事態を避けるために、最も重要なのが定期的な検査です。

一般的に、肝硬変と診断された方は、

- 腹部超音波(エコー)検査:3ヶ月に1回(年4回)

- CT検査やMRI検査:年1~2回程度

- 上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査:年1~2回程度

これらの検査を定期的に受けることで、合併症の兆候を早期に捉え、適切なタイミングで治療を開始することができます。

結論:肝硬変は「治らない」から「治せる」可能性のある時代へ

C型慢性肝炎の治療薬の進歩や、アルコール性・脂肪性の肝障害に対する治療法の進歩により、肝硬変の原因をしっかりコントロールすれば、合併症を減らすことができます。しかし、これら保険診療による標準治療を十分に行ったとしても肝硬変そのものは治りません。

こうした従来の治療の限界を打ち破る可能性を秘めているのが、幹細胞を用いた再生医療です。当院では、患者さんご自身の臀部の脂肪組織から採取した幹細胞を点滴で投与する治療を行っています。再生医療は1回の点滴で治るような魔法の治療ではありませんが、当院で治療を受けられた患者さんの中で、肝機能の改善、腹水や肝性脳症の改善、倦怠感の改善といった前向きなデータが得られつつあります。肝硬変は、もはや「不治の病」ではないと実感しております。

肝硬変だからもう治らないと諦める必要はありません。肝硬変と診断されたら、肝臓病専門医とよく相談し、ご自身にとって最善の治療を粘り強く続けていくことが大切です。当院では、標準治療をしっかりと行いつつ、必要ならば、再生医療も取り入れて、患者さんと一緒に肝硬変に立ち向かっています。患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療計画をご提案し、全力でサポートいたします。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109