- 2025年10月11日

【肝臓病専門医監修】「知って得する」食後の「ごろ寝」は肝臓に最高の薬!肝臓を休ませる習慣と、サプリメントが肝臓に与える「毒」のリスク

肝臓は「沈黙の臓器」、だからこそ日常のケアが命

肝臓は栄養の代謝、有害物質の解毒、胆汁の生成といった、生命維持に不可欠な多くの役割を担っています。しかし、肝臓は非常に我慢強く予備能力が高いため、ダメージを受けても初期には目立った症状が現れにくいため、「沈黙の臓器」と呼ばれます。症状(倦怠感、黄疸など)が出たときには、病気がかなり進行しているケースも少なくありません。

だからこそ、日々の生活習慣の中で、意識的に肝臓を労ることが非常に大切です。今回は、食後の「ごろ寝」が肝臓に良い理由と、私たちが日常で安易に使いがちなサプリメントや健康食品が、肝臓に与える深刻な悪影響についてお伝えいたします。

「食後すぐ横になる」は肝臓に良いことだらけ!

古くから「食べてすぐ横になると牛になる」と言われますが、肝臓にとっては、食後すぐ横になるのは健康になるための行動だと言えます。

肝臓の血流を最大限に保つ

肝臓は非常に多くの血液を必要とする臓器であり、毛細血管が張り巡らされ、流れる血液から栄養や有害物質を受け取り、代謝や解毒の働きを行っています。小腸から肝臓へ向かう血管は門脈と呼ばれ、血流が控えめな静脈です。

肝臓への血流は、体の姿勢によって大きく変化します。

- 横になっているとき:肝臓の血量は100%。

- 立った姿勢のとき:肝臓の血量は70%に落ちる。

- 立って体を動かしたとき:肝臓の血量は50%にまで下がってしまう。

静脈の低い血圧のもとで、小腸から肝臓へと血液を勢い良く送り込むためには、重力の影響をできるだけ少なくしたほうが良いため、食べたらすぐに横になることが推奨されます。

仕事中の工夫

昼食後にすぐに立ち上がって職場や現場、取引先に向かう行動は、肝臓の働き方を知るとマイナスであることがわかります。横になれなくても、せめて椅子に座ったまま、動かないでいることが大切です。

もし飲み過ぎや食べ過ぎで肝臓が疲れていると感じるなら、昼食後に椅子をもう1脚利用して足を水平に投げ出す姿勢を取ると、寝た姿勢ほどではないものの、肝臓への血流が改善される効果が期待できます。

肝臓にとって「サプリメントは毒と同じ」:サプリメントの安易な使用リスク

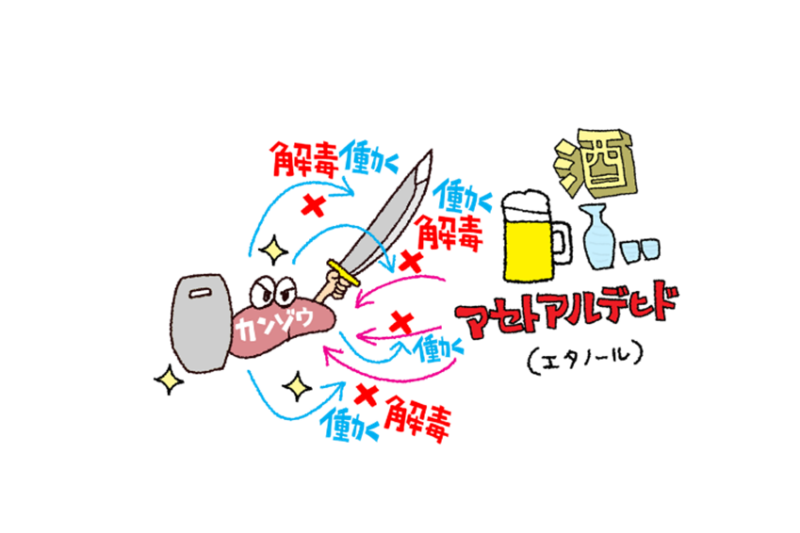

肝臓の重要な役割の一つが解毒作用です。アルコールや体内の老廃物(アンモニアなど)と同じく、サプリメントの成分は栄養とは異なる異物であり、飲んで吸収されると小腸から肝臓へ送られ、解毒の作業が行われます。

安易にサプリメントを服用することは、肝臓に負担をかけていることを知っておく必要があります。

- 解毒の負担:サプリメントは肝臓で必ず分解しなければならない異物であり、この点でアルコールやアンモニアと同じようなものです。サプリメントを気軽に服用することで、肝臓に余計な負担がかかります。

- 肝臓を損ねるリスク:無駄にサプリメントを飲み続け、その成分が強すぎた場合、肝臓の健康を損ねてしまうことさえあります。

- アレルギー反応:飲んだサプリメントが思わぬアレルギーを引き起こし、肝臓に悪影響を与えるケースも考えられます。

特に注意が必要なサプリメント

ウコンやクロレラ、ブルーベリー、そして、市販されている総合風邪薬は、特に注意が必要です。長期にわたって服用することにより、劇症肝炎を引き起こし、死亡された例も報告されています。サプリメントを題材とするテレビCMで、出演者が、満足そうな表情や仕草をされる場面が目に浮かぶでしょうが、軽々しく使わない方が無難です。

肝炎患者の注意点

B型、C型などのウイルス性肝炎にかかっている人の場合、サプリメントの使用にはより一層の注意が必要です。安易にサプリメントを使うと、ただでさえ弱っている肝機能に追い打ちをかけることになるため、体調を崩した際は自己判断でサプリメントに頼らず、必ず医師の診察を受けるようにしましょう。

サプリメントと毒は紙一重であり、使い方を間違えると簡単に毒になってしまうため、不要な服用はしないと心に留めておくべきです。

肝臓のSOSサインと、諦めないための「次の一手」

肝臓は病気が進行するまで症状が出にくいため、日頃の生活習慣(ごろ寝など)によるケアに加え、定期的な検査と肝臓病専門医への相談が不可欠です。

肝臓のSOSサイン

肝機能が低下すると、以下のような初期サインや進行サインが現れることがあります。

- 全身倦怠感・疲れやすさ:エネルギー代謝の低下や有害物質(アンモニアなど)の蓄積が原因です。

- 食欲不振・吐き気:消化機能の低下によるものです。

- むくみ・腹水:肝機能低下によるアルブミン合成の減少や、門脈圧亢進が原因で水分が血管外に漏れ出します。

- 黄疸:肝臓がビリルビンを処理できず、皮膚や白目が黄色くなります。

- 肝性脳症:肝臓で解毒されないアンモニアなどの有害物質が脳に達し、集中力の低下や精神的な混乱、羽ばたき振戦を引き起こします。

肝硬変と再生医療という新たな希望

肝硬変は、肝臓の線維化が進行し、機能が著しく低下した状態です。従来の治療では一度硬くなってしまった肝臓を元に戻すのは難しいとされてきました。

しかし、「さいとう内科クリニック」では、幹細胞を用いた肝臓再生医療を新たな治療選択肢として提供しています。

- 期待される効果:幹細胞を投与することで、肝臓の炎症を抑え(抗炎症作用)、線維化の進行を抑制し、肝細胞の修復・再生を促す可能性が期待されています。

- QOLの改善:再生医療は、肝機能の改善だけでなく、体力の回復や肝性脳症の改善、腹水のコントロールなど、QOL(生活の質)の向上に繋がる可能性を秘めています。

- 実際の事例:非代償性肝硬変(Child Pugh 13点)の患者様が幹細胞点滴を受けた後、外出が可能になったり、肝性脳症の発生が一度も認められなかったりといった、目覚ましい改善例が報告されています。また、血液検査データでは、肝機能の数値の改善もみられています。

もし、生活習慣の改善や標準治療で満足な効果が得られない場合は、再生医療という新たな治療法について、肝臓病専門医に相談することが大切です。さいとう内科クリニックでは、オンラインでの事前相談も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。あなたの肝臓がいっぱいいっぱいになる前に、未来への一歩を一緒に踏み出しませんか?

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109