- 2025年10月11日

【痩せ型でも危険】沈黙の病気『MASH(マッシュ)』とは? 肝硬変・肝がんへと進む代謝機能障害関連脂肪肝炎の正体

健康診断で「脂肪肝」を指摘されたとき、「お酒を飲まないから大丈夫だろう」「太っている人の病気だ」と軽く考えていませんか?

しかし、近年、食生活の欧米化や運動不足を背景に「お酒を飲まない人でも発症する脂肪肝」(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患:MASLD)が急増しており、その一部は、肝硬変や肝がんへと進行する恐れがある『MASH(マッシュ)』という危険な状態に移行します。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、自覚症状が出にくいからこそ、早期にMASHのリスクを知り、適切な対策を講じることが重要です。

1.脂肪肝(MASLD)とは? 知っておきたい基礎知識

脂肪肝とは、肝臓の細胞に中性脂肪が過剰にたまってしまった状態を指します。健康な肝臓の脂肪の割合は通常5%程度ですが、それ以上に蓄積すると脂肪肝と診断されます。

脂肪肝の原因は、飲酒による「アルコール性脂肪肝」と、飲酒以外の原因による「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)」の2つに大別されます。

MASLDの主な原因は以下の通りです。

- 食べ過ぎ(特に糖質の過剰摂取)

- 運動不足

- 肥満

- 糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症、高中性脂肪血症)、高血圧などの生活習慣病

痩せ型でも安心できない「隠れ脂肪肝」の危険性

「痩せているから関係ない」と思っている方でも、脂肪肝を指摘されるケースが近年注目されています。

痩せ型の方の脂肪肝(隠れ脂肪肝)の原因としては、筋肉量が極端に少ない「隠れ肥満」の状態であることによる代謝の低下、過度なダイエットやタンパク質不足、急激な体重減少、そして遺伝的・体質的要因が挙げられます。

2.MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)の正体と進行リスク

MASLDは、さらに「単純性脂肪肝(MASL)」と「代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)」に分類されます。

- MASL(単純性脂肪肝):脂肪がたまっているだけの状態で、すぐには進行しないタイプで、生活習慣の改善で元に戻る可能性があります。

- MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎):MASLDから進行し、肝臓に脂肪の蓄積に加えて炎症と線維化(肝臓が硬くなること)が生じている状態です。

MASHは、MASLD全体の10~20%程度から進行すると考えられていますが、自覚症状がないまま進行し、放置すると肝硬変や肝がんへとつながる、非常に危険な病態です。

特に、痩せ型の脂肪肝は、肥満型の脂肪肝に比べてMASHに進行しやすいという重要な事実が指摘されています。このため、「痩せているから大丈夫」という自己判断は禁物です。

3. MASHを早期に発見するための検査

肝臓は病気がかなり進行するまで症状を出しにくいため、定期的な検査による早期発見が非常に重要です。

血液検査だけでは不十分なことも

健康診断の血液検査では、肝臓の細胞のダメージを示すASTやALT、脂肪肝でも上昇するγ-GTPをチェックできます。

しかし、これらの血液検査の数値が正常範囲内であっても、脂肪肝や肝硬変が隠れているケースは珍しくありません。血液検査だけでは、脂肪の蓄積度合いや、MASHへの移行(炎症や線維化)の有無を正確に判断することは難しいためです。

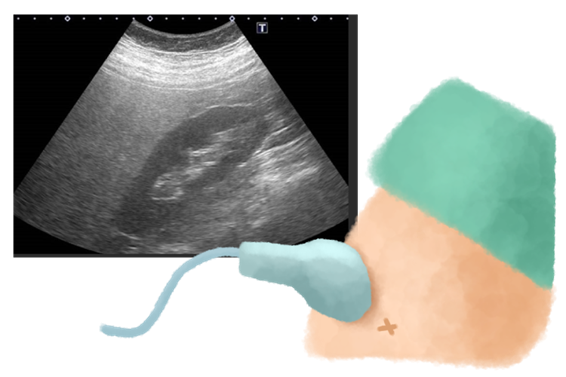

肝臓の真の状態を知るための精密検査

MASHへの進行や線維化(肝臓の硬さ)を正確に評価するためには、専門的な検査が必要です。

- 腹部超音波(エコー)検査:痛みや被曝の心配がなく安全に、肝臓の形や脂肪の蓄積具合を視覚的に評価できます。脂肪が多いほど肝臓は画像上で「白っぽく」見えます。エコー検査では、脂肪肝の重症度を「軽度」「中等度」「高度」の3段階で評価し、重症度が高いほど進行リスクが高い可能性を示唆します。

- 肝硬度測定(Shear Wave エラストグラフィなど):超音波技術を応用し、肝臓の硬さ(線維化の程度)を数値で客観的に評価できます。これは、MASHから肝硬変への進行リスクを判断する上で非常に重要です。

4. MASH・脂肪肝を食い止めるための対策

脂肪肝の治療には特効薬はなく、生活習慣の改善が最も効果的で重要です。

厳格な食事療法のポイント

脂肪肝は「脂肪」という名前ですが、実は糖質の過剰摂取が深く関わっています。

- 糖質と果糖の制限:ご飯、パン、麺類などの主食は適量に。特に清涼飲料水や果物、加工食品に多く含まれる果糖(フルクトース)は肝臓で直接脂肪に変わりやすいため、過剰摂取に注意が必要です。

- 食物繊維を積極的に:野菜、きのこ類、海藻類は、糖質の吸収を穏やかにする効果が期待できます。食事の最初に野菜から食べる「ベジファースト」も効果的です。

- 早食いを避ける:早食いはカロリーオーバーにつながりやすいため、ゆっくりよく噛んで食べましょう。

- 夜遅い食事を避ける:夕食は就寝時間の3時間前までに済ませるよう心がけます。

適度な運動で代謝を改善

- 有酸素運動:ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を習慣化し、脂肪燃焼を促しましょう。週3回、1日30分程度の汗ばむ程度の早歩きが目安とされます。

- 筋力トレーニング:筋肉量を増やし基礎代謝を上げることも、脂肪肝の改善に有効です。

再生医療という未来の選択肢

生活習慣の改善を続けても数値がなかなか改善しない場合や、すでに肝臓の線維化(硬さ)が進行していると診断された場合でも、希望はあります。

従来の治療では硬くなった肝臓を完全に元に戻すことは困難でしたが、近年は幹細胞を用いた肝臓再生医療が注目されています。

幹細胞は、炎症を抑える作用(抗炎症作用)や、線維化の進行を抑制・改善する作用により、損傷した肝組織の修復をサポートする可能性が期待されています。実際に、当院では幹細胞点滴後半年から1年で、肝機能の数値の改善だけではなく、倦怠感といった自覚症状や肝性脳症の改善がみられています。

諦めずに、専門医へご相談ください

脂肪肝やMASHは自覚症状がないまま進行し、命に関わる病気につながる危険性があります。

もし、健康診断で脂肪肝を指摘されたり、肝機能の数値(AST, ALT, γ-GTPなど)に異常が見られたりした場合は、「ただの脂肪肝」と自己判断せず、肝臓病専門医に相談し、ご自身の肝臓の「今」の状態を正確に把握することが、未来の健康を守るための最も確かな一歩となります。

【大切な補足】病名が「NASH」から「MASH」へ変わりました

最後に、この記事で解説した『MASH』について、非常に重要な補足情報をお伝えします。

実は2023年、国際的な専門家の合意のもと、この病気の正式名称が『NASH(ナッシュ)』から『MASH(マッシュ)』へと変更されました。

この名称変更には、大きく2つの理由があります。

一つは、NASHの「非アルコール性」や「脂肪」といった言葉が持つ社会的な偏見(スティグマ)をなくすという目的です。

そしてもう一つが、病気の本質をより正確に捉え直すという目的です。新しい名前の「M」は「代謝機能障害(メタボリック)」を意味しており、診断の時点で肥満や糖尿病、脂質異常症といった代謝の問題が根本的な原因であることを明確にしました。

これにより、飲酒習慣がある方の状態なども以前より精密に分類できるようになり、一人ひとりの患者様に、より最適な治療方針をご提案しやすくなっています。

この記事が、ご自身の肝臓の状態を正しく知り、適切な一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109