- 2025年10月20日

- 2025年12月1日

アルコール性肝障害のリアル|お酒が肝臓を壊すメカニズムと回復への道筋

「沈黙の臓器」肝臓からのSOSを見逃さないために

健康診断で「肝臓の数値が悪い」「脂肪肝だ」と指摘されたとき、「お酒のせいだろう」と軽く考えていませんか?

私たちの体にとってなくてはならない臓器である肝臓は、「沈黙の臓器」と呼ばれます。これは、病気がかなり進行するまで私たちに具体的なサインを送らないためです。不調に気づいた時には、すでに肝硬変や肝不全という深刻な状態にまで進んでいることも少なくありません。

アルコール性肝障害(ALD)は、長期(通常5年以上)にわたる過剰飲酒が主な原因となり、肝硬変や肝不全へと進行する、命に関わる病態です。

この記事では、アルコールが肝臓を蝕むメカニズムと進行のプロセス、そして肝臓病専門医が提唱する回復への最も重要かつ不可欠な道筋について解説します。

- お酒が肝臓を壊すメカニズム:進行のステップと危険な飲酒量

アルコール性肝障害は、飲酒量と飲酒期間に応じて段階的に進行し、その過程で肝臓の細胞が破壊され、線維化が進みます。

1-1. 有害物質「アセトアルデヒド」の攻撃

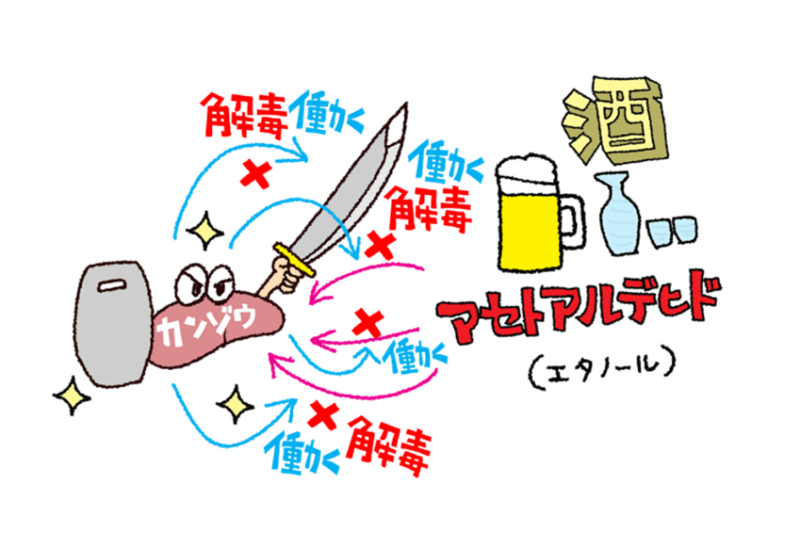

肝臓の重要な役割の一つは、アルコールや老廃物などの有害物質の解毒です。

アルコールが肝臓で分解される際に生じる「アセトアルデヒド」は毒性が強い物質であり、これが肝細胞を直接傷つけ、肝機能低下の原因となります。また、長期にわたり大量の飲酒を続けると、アルコール分解の酵素の働きが活発になりすぎることで、かえって機能が低下し、アセトアルデヒドを分解できなくなる悪循環に陥ります。

1-2. 肝障害の進行ステップ

アルコール性肝障害は、以下のステップを経て進行します。

- アルコール性脂肪肝(ASH):多量飲酒や飲酒に伴う食べ過ぎにより、中性脂肪が肝臓に蓄積した状態です。この段階では自覚症状がほとんどなく、節酒・禁酒と生活習慣の改善により短期間で治癒することが期待できます。

- アルコール性肝炎:脂肪肝を放置し飲酒を続けた結果、肝細胞が急激に壊れ、炎症が起こる状態です。重症化すると劇症肝炎のような経過をたどり、1ヶ月以内に死亡することもある危険な病態です。

- アルコール性肝硬変:肝細胞の破壊と修復が繰り返されるうちに、線維化(硬い組織)が進んで肝臓全体が硬く変化し、もう元の肝臓に戻ることはありません。これは過度の飲酒が原因で起こった肝臓病の終末像です。

1-3. 危険な飲酒量

アルコール性肝障害の診断基準として、1日に純エタノール換算で60g以上の飲酒が目安とされます。特に女性や遺伝的にお酒に弱い人は、1日40g程度の飲酒でも肝障害を起こす可能性があるため、注意が必要です。

日本酒換算で毎日3合を5年以上飲み続けると脂肪肝に、5合を10年以上飲み続けると肝硬変になる可能性が高いと言われています。ビール換算では、毎日2ℓを10年以上飲み続けると肝硬変になる可能性が高いと言われています。

2. 見逃せない肝臓からのSOSサイン

肝臓病は、初期の「代償性肝硬変」の段階では、全身倦怠感、疲れやすさ、食欲不振、腹部膨満感といった、他の病気と見間違えやすい漠然とした不調としてサインが現れることがあります。

病気が進行し、肝機能が著しく低下した「非代償性肝硬変」になると、以下のような生命を脅かす深刻な合併症や症状が次々と現れます。

| 症状 | 機能的な背景 | 危険度 |

| 黄疸(皮膚や白目の黄変) | ビリルビンの処理・排泄が不能になる。尿の色が濃い茶色になるのもサインです。 | 高 |

| 腹水・むくみ | アルブミン(タンパク質)の合成低下や門脈圧亢進により水分が漏出することで起こります。 | 高 |

| 肝性脳症(意識障害、昼間の眠気) | アンモニアなどの有害物質が肝臓で解毒されず脳に達します。羽ばたき振戦(手が不規則に震える)は特徴的なサインです。 | 極めて高 |

| 出血傾向/あざ | 血液凝固因子の産生が低下することで起こります。 | 中~高 |

| 手掌紅斑/クモ状血管腫 | ホルモンの分解が滞ることで起こります。 | 中 |

| 吐血・黒い便(タール便) | 門脈圧亢進により、食道・胃静脈瘤が破裂して大出血を来たします。 | 緊急・致命的 |

2-1. 肝臓以外の全身への弊害

過度の飲酒は、肝臓以外にも脳、膵臓、代謝系に深刻な影響を及ぼします。

- 脳への影響: 慢性的な大量飲酒は脳の萎縮(特に意志や判断を司る前頭葉の萎縮)を引き起こす可能性が高く、アルコール依存症患者には意志が弱く、判断力に欠けている方が多く見受けられます。また、ビタミンB群の欠乏によるコルサコフ症候群(特殊なボケ症状)や末梢神経炎が起こることもあります。

- 膵臓病: 飲みすぎる人は、急性膵炎や慢性膵炎を発症するリスクが高まります。慢性膵炎と診断された常習飲酒者は、アルコールを断つため、アルコール依存症治療の専門病院への受診が推奨されます。

- がんリスク: アルコールとその代謝産物であるアセトアルデヒドの両方に発がん性があり、飲酒は頭頸部がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、女性の乳がんの原因となると認定されています。

3. 回復への道筋:断酒、食事、そして再生医療

3-1. 最も重要かつ不可欠な治療「断酒」

アルコール性肝障害の進行を食い止め、改善するために最も重要かつ不可欠なのは、きっぱりとアルコールを断つこと(断酒)に尽きます。

- 予後の改善: アルコール性肝硬変患者の予後(5年生存率)は、飲酒継続者で35%ですが、断酒成功者では88%に向上します。

- 著名人の事例: 余命宣告を受けながらもきっぱりと断酒し、食事療法の改善に取り組んだ元女流棋士の林葉直子さんのように、懸命な努力と治療への取り組みによって、予後を大きく変えることが可能です。

断酒をサポートするため、抗酒剤(ジスルフィラム、シアナミド)や飲酒欲求を抑える薬(アカンプロサート)、飲酒量低減を目指すナルメフェンなどが用いられることがあります。

3-2. 肝臓を支える食事・運動療法

病状に応じた生活習慣の改善は、治療の柱です。

- 食事療法:

- 糖質・脂質のコントロール:高カロリーの食事、糖質や脂質の過剰摂取、特に果糖の摂取を控えましょう。

- 良質なタンパク質:肝臓の修復・再生には、良質なタンパク質(魚、肉、大豆製品など)が非常に重要です。

- 食物繊維・野菜:野菜、きのこ、海藻類を積極的に摂り、デトックス作用と抗酸化作用を高め、血糖値の急上昇を防ぎましょう。

- コーヒー:1日に1~2杯のコーヒーは、クロロゲン酸の作用により肝臓の炎症を抑え、肝機能の改善に役立つことが示されています。

- 食べ方: 早食いは、インスリンが急激に分泌されることにより、脂肪肝のリスクを高めるため、ゆっくりよく噛んで食べましょう。

- 進行期: 腹水がある場合は厳格な塩分制限(1日5~6g)が不可欠です。

- 運動療法: 有酸素運動(ウォーキングなど)と筋力トレーニングを組み合わせ、週3回以上、1日30分程度の汗ばむ程度の運動負荷を目安に行いましょう。

- 休養: 横になって十分な睡眠を確保しましょう。横になっている姿勢では、立ったり座ったりする姿勢と比べて、肝臓にいく血流が1.5倍に増えるため、肝臓の修復・再生につながります。

4. 従来の治療の限界と「再生医療」という新たな希望

肝硬変まで進行し、肝臓が線維化して硬くなった場合、従来の薬物療法や食事療法では症状の緩和が主な目的であり、硬くなった肝臓を根本的に元の状態に戻すことは難しいのが現状です。

末期の肝硬変に対する唯一の根治治療は肝移植ですが、ドナー不足、手術リスク、高額な費用、肝硬変患者の体力的な限界といった多くの課題があります。

4-1. 幹細胞治療がもたらす可能性

こうした従来の治療の限界を打ち破る可能性を秘めているのが、幹細胞を用いた肝臓再生医療です。

当院では、患者様ご自身のおしりから脂肪組織を採取し、培養した幹細胞(自己脂肪由来幹細胞)を点滴で体内に戻す治療を行っています。ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが極めて低いのが大きなメリットです。

期待される効果

投与された幹細胞は、以下の作用により、従来の治療では難しかった肝臓の機能回復をサポートします。

- 抗炎症作用:幹細胞点滴をしてから一番始めに、肝臓の慢性的な炎症を抑え、細胞へのダメージを軽減します。

- 線維化の抑制・改善作用:肝臓が硬くなる原因である線維組織の生成を抑え、線維化の進行の抑制・改善を図っていきます。

- QOL(生活の質)の向上:腹水の減少、全身倦怠感の軽減、肝性脳症の症状緩和、体力回復(外出が可能になるなど)に繋がります。

4-2. 再生医療を考える最適なタイミング

私たちが強くお伝えしたいのは、肝硬変の症状がいっぱいいっぱいになる前の段階で再生医療を検討していただきたいということです。

重度の肝不全になってからでは、治療の選択肢が限られ、患者様の体力的な負担も大きくなります。症状が深刻になる前の段階で検討することで、残された肝機能の回復を促し、肝硬変の進行を遅らせる可能性が飛躍的に高まります。

再生医療は、肝移植までの「橋渡し(ブリッジ治療)」として、あるいは肝移植を回避できる可能性を提示する、新たな希望となり得るものです。

5. まとめと肝臓病専門医への相談

アルコール性肝障害は、自分の意思で予防ができる病気です。飲酒習慣のある方は、最低でも週に2日は休肝日をつくり、「節酒」または「禁酒」を徹底しましょう。

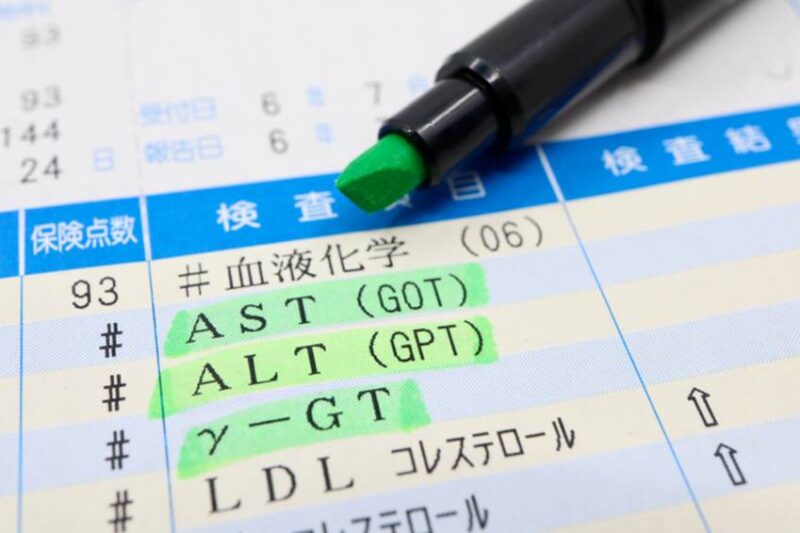

肝臓病は症状が出にくいため、定期的な健康診断でAST、ALT、γ-GTPといった肝機能の数値をチェックし、さらに腹部超音波(エコー)検査で肝臓の脂肪の蓄積具合や線維化の兆候を精緻に診断することが非常に重要です。

もし、肝機能の異常を指摘され、進行した病態に直面し「もう治らない」と諦めかけている場合は、どうぞ一人で抱え込まず、肝臓病専門医にご相談ください。

当院の院長は、日本肝臓学会認定肝臓病専門医であり、超音波専門医でもあります。標準治療の徹底に加え、肝臓再生医療という新たな治療の選択肢について、丁寧にご説明し、あなたがお困りの肝臓病の改善に向けて全力でサポートいたします。

遠方の方や来院が難しい方には、Curon(クロン)を利用したオンライン事前相談も受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109