- 2025年11月4日

- 2025年12月1日

【沈黙の臓器からのSOS】iLiFE!あいすさんの「胆管炎による肝機能障害」から学ぶ、肝臓病の恐るべき初期サインと回復のために最も大切なこと

先日、人気アイドルグループiLiFE!のメンバー、あいすさんが「激しい胃の痛み」を訴え、検査の結果「肝臓の数値が著しく悪化」し、「胆のうにも異常」が見つかり入院されたというニュースは、多くのファンに衝撃を与えました。

その後、あいすさんは無事に退院されましたが、「胆管炎による肝機能障害」と診断され、完治に向けて11月と12月に2度の手術を予定されているとのことです。

なぜ、若く活動的なアイドルがこのような深刻な状態に陥ってしまったのでしょうか。あいすさんの事例を通じて、私たちがつい見過ごしがちな肝臓のSOSサインと、回復のために不可欠な「休養」の重要性について、肝臓病専門医の知見に基づき解説します。

1.「激しい胃の痛み」と「肝機能障害」が示す危険信号

あいすさんは、まず「数日前より激しい胃の痛み」という具体的な自覚症状から検査に至りました。この症状が、「肝臓の数値の著しい悪化」と「胆のうの異常」という診断につながった点は非常に重要です。

1ー1.沈黙の臓器が悲鳴を上げたとき

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、その高い再生能力と予備能力のため、機能の大部分(3分の2以上)が失われるまで、具体的な症状が現れにくいという特徴があります。

そのため、あいすさんのように激しい痛みを伴って異常が判明した際は、肝臓や胆道系が急性の炎症や障害に直面していた可能性が高いことを示唆します。

1-2.「胆管炎」と肝臓・胆のうの深い関係

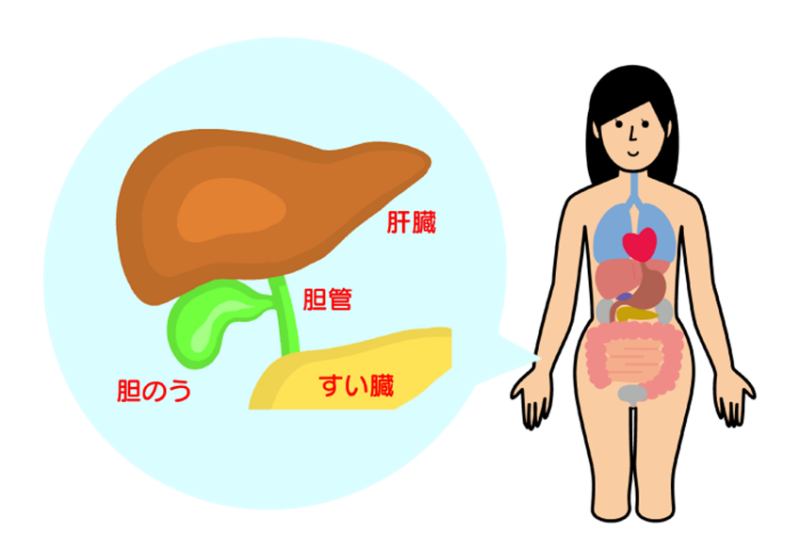

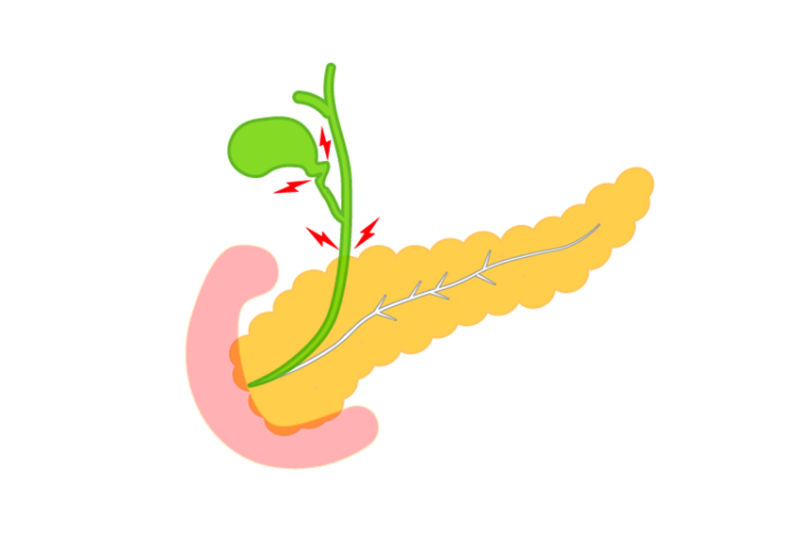

あいすさんが診断された「胆管炎による肝機能障害」は、肝臓と胆のうが連動する胆道系の異常です。

- 肝臓の役割: 肝臓は、脂肪の消化吸収を助ける胆汁を生成・分泌します。

- 胆のうの役割: 胆のうは、その胆汁を一時的に蓄え、濃縮する役割を担っています。

- 症状の発生: 胆管や胆のうに炎症や異常(胆管炎)が生じると、しばしば激しい腹痛(心窩部痛、胃の痛みとして感じられることもあります)を伴います。

この診断は、肝細胞の破壊(肝臓の数値の悪化)と胆汁の排出経路の炎症が同時に起きていた可能性を示しています。

2.肝機能低下が招く「なんとなくの不調」の正体

あいすさんのような急性症状に至る前に、肝臓のSOSサインは「漠然とした不調」として現れることが多くあります。

肝臓が機能低下を起こすと、本来担っている代謝機能や解毒作用が滞り、以下のような症状が現れます。

- 全身倦怠感・慢性的な疲労感: 十分な睡眠をとっても疲れが取れないのは、エネルギーが十分に生成されなかったり、体内の有害物質が解毒しきれずに蓄積したりするためです。

- 食欲不振・吐き気: 胆汁の分泌低下により、脂肪の消化がスムーズにできなくなるため、食欲が落ちたり、吐き気や胃もたれを感じたりします。

- むくみ・腹水: 肝臓が血液中の水分バランスを保つアルブミンを十分に作れなくなると、水分が血管外に漏れ出し、足のむくみや腹水が生じることがあります。

これらの症状は「歳のせい」「ストレスのせい」と見過ごされがちですが、放置すると肝炎から肝硬変、そして肝がんへと進行するリスクがあります。

3.回復への道:最も重要な「休養」と生活習慣の見直し

あいすさんは今後2度の手術を経て完治を目指しますが、肝機能障害からの回復において、十分な休養と生活習慣の改善は治療の土台となります。

3-1. 肝臓の再生を促す「休む力」

十分な休養と睡眠は、肝臓の修復・再生に不可欠です。

特に横になっている姿勢は、立ったり座ったりしている姿勢よりも肝臓にいく血流が1.5倍に増えるため、肝臓の修復・再生を促します。

あいすさんが医師の許可を得て活動を継続されるとしても、体調に合わせて無理をせず休養を取る姿勢(「自分の体の声としっかり向き合いながら治療していきたい」)は非常に大切です。

3-2. 肝臓を労わる食生活と運動の習慣

肝機能が低下している場合、肝臓への負担を減らすことが必須です。

- 食事療法: 糖質や脂質の過剰摂取を控え、野菜、きのこ、海藻類など、ビタミンや食物繊維を積極的に摂取しましょう。

- タンパク質: 良質なタンパク質(魚、肉、大豆製品、など)は、ダメージを受けた肝臓の修復と代謝をサポートします。

- 早食い防止: 食事を始めて約20分後に満腹感を感じるため、早食いをやめ、ゆっくりよく噛んで食べることで、食べ過ぎや血糖値の急上昇を防ぎます。

- 運動: ウォーキングなどの有酸素運動(週3回、30分程度)や筋力トレーニングは、脂肪燃焼を促し、基礎代謝を上げます。

4.肝硬変に対する新たな希望:幹細胞治療の可能性

あいすさんのように早期に原因が特定され治療が進められるケースもありますが、一般的に肝硬変(肝臓が硬くなる状態)に進行してしまうと、従来の治療(薬物療法や食事療法)では硬くなった肝臓を完全に元の柔らかい状態に戻すことは難しいとされてきました。

しかし、近年、患者様ご自身の細胞を用いた肝臓再生医療(幹細胞治療)が、新たな希望として注目されています。

- 幹細胞の働き: 幹細胞(主に自己脂肪由来間葉系幹細胞)は、損傷部位に集まり(ホーミング効果)、肝臓の炎症を抑え、線維化(硬くなること)の進行を抑制・改善し、残った肝細胞の修復・再生を促す可能性が期待されています。

- QOLの向上: これにより、全身倦怠感の軽減、食欲の改善、腹水やむくみの緩和など、生活の質(QOL)の向上が見込めます。ただし、効果には個人差があり、半年から1年程度の期間をかけて徐々に現れることが多いです。

5.肝臓の健康を守るために:今すぐ肝臓病専門医へ相談を

あいすさんの事例は、若くても肝臓病が進行する危険性があること(アルコール性肝炎が20~30代で発症リスクが高まっている事実も指摘されています)を示しています。

肝臓は「沈黙の臓器」であるため、「だるさ」「疲れやすさ」といった漠然とした不調の中にSOSサインが隠れているかもしれません。

健康診断で肝臓の数値の異常を指摘された方や、気になる症状が続く方は、「ただの疲れだろう」と自己判断せず、肝臓病専門医に相談し、超音波(エコー)検査などで肝臓の状態(脂肪の蓄積や硬さ)を正確に把握することが、将来の健康を守るための最も確かな一歩となります。

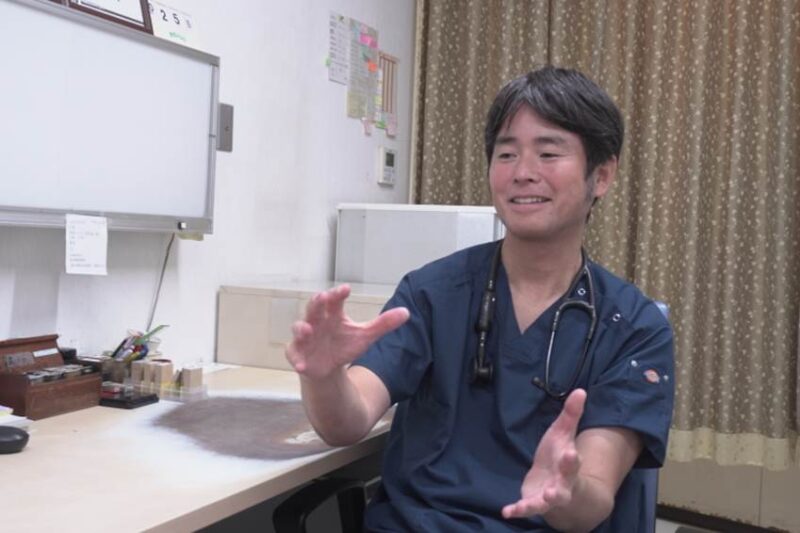

当院では、日本肝臓学会 肝臓病専門医、日本超音波医学会 超音波専門医が、肝機能障害に関する正確な診断と、患者様一人ひとりに合わせた最適な治療計画をご提案しています。

また、従来の標準治療では改善が難しかった進行期の肝疾患に対し、自己脂肪由来幹細胞を用いた肝臓再生医療という新たな治療選択肢も提供しております。ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクは極めて低いという特徴があります。

遠方にお住まいの方や、すぐに来院が難しい方のために、事前相談も受け付けております。ご家族からのご相談も歓迎いたします。

どうか一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。