- 2025年11月5日

- 2025年12月1日

【お酒を飲まない人も要注意!】あなたの肝臓は「フォアグラ化」していませんか?肝臓病専門医が教える進行リスクと今すぐ始めるべき対策

世界で急増する「沈黙の病」、脂肪肝の恐ろしさ

世界的に「脂肪肝」が増加傾向にあり、世界の調査では成人の約4人に1人(25.8%)が脂肪肝であると報告されています。特に注目すべきは、お酒を飲まないのに発症する脂肪肝、現在「MASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)」と呼ばれる病態が増えているという事実です。

肝臓は「沈黙の臓器」とよく言われる通り、初期の段階ではほとんど自覚症状が現れません。ダメージを受けても残りの健康な部分が機能を補うためです。この間に病気が静かに進行し、肝臓の細胞に中性脂肪がたまっていくと、健康な赤い細胞がまるでフォアグラのように全体的に白っぽくなっていきます。

「疲れているだけだろう」と放置していると、この「隠れ脂肪肝」(5〜30%の脂肪沈着)の状態から、いつの間にか肝硬変や肝がんへと進行する危険性が高まります。

1.肝臓をフォアグラに変える2つの犯人:糖質と脂質

お酒を飲まない人が脂肪肝になる最大の原因は、食生活と生活習慣の乱れです。体内で余ったエネルギーが中性脂肪へと合成され、肝臓に蓄積していくのです。特に過剰摂取に注意すべき2つの栄養素と摂取習慣を見ていきましょう。

① 糖質の過剰摂取(特に「果糖」に注意)

ご飯、パン、麺類などの炭水化物や甘いものに含まれる糖質は、エネルギーとして消費しきれないと脂肪に変わります。

- 果糖(フルクトース)の危険性: 果物や甘い清涼飲料水、ジュースなどに多く含まれる果糖は、ブドウ糖よりも肝臓で直接脂肪に変わりやすいため、過剰摂取は特に要注意です。また、果糖は腸のバリア機能を壊し、腸からバクテリアが侵入して肝臓の炎症を招くという報告もあります。清涼飲料水や加糖コーヒー、フルーツジュースなどは、意外なほど多くの糖分を含んでいます。

- 早食い・夜遅い食事: 早食いは満腹感を感じる前に食べ過ぎてカロリーオーバーに繋がりやすいだけでなく、血糖値が急上昇しインスリンの分泌を促すため、脂肪肝のリスクを高めます。また、夜遅い食事(就寝の3時間前以降)は、エネルギーとして消費されずに脂肪として蓄積されやすくなります。

② 脂質の過剰摂取と生活習慣の乱れ

揚げ物などの脂質の多い食事も、余剰エネルギーの元となります。また、運動不足や長時間のデスクワークは、摂取したエネルギーを消費しないため、脂肪肝のリスクを高めます。さらに、夜勤や睡眠不足、不規則な生活も脂肪肝と関連しています。

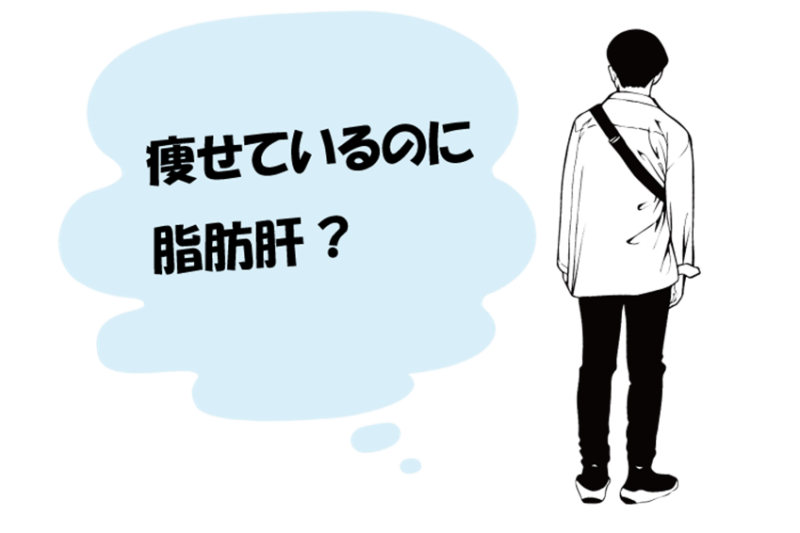

2.痩せ型でも進む!肝硬変・肝がんへの進行ステップ

「脂肪肝は太った男性がなるもの」というイメージがありますが、「痩せているから大丈夫」という考えは危険です。特に日本人は、特定の遺伝的要因(PNPLA3遺伝子変異など)により、痩せ型でも脂肪を肝臓に蓄積しやすい体質を持つ人が多く、この痩せ型脂肪肝は、肥満型よりも炎症を伴うMASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎、かつてのNASH)に進行しやすいことが指摘されています。

脂肪肝を放置すると、以下のように深刻な病態へ進行します。

- 脂肪肝(MASLD/NAFLD)

- 炎症と線維化(MASH/NASH): 肝臓に炎症が起こり、肝臓の組織が硬くなる線維化が始まります。この段階は自覚症状がないまま進行します。

- 肝硬変: 線維化が進み、肝臓全体が硬くゴツゴツとした状態となり、肝機能が著しく低下します。

- 肝がん: 肝硬変にまで進行すると、肝がんが発生するリスクが非常に高まります。

肝硬変は、代謝・解毒などの機能が果たせなくなり、腹水や黄疸などの深刻な合併症を引き起こします。また、MASHは肝臓がん以外にも、乳がんや大腸・直腸がんなどの他のがんのリスクを上げることも報告されています。

3.今日から実践!脂肪肝を改善する3つの黄金習慣

脂肪肝は、生活習慣を改めることで改善が見込めます。

① 肝臓を労わる食生活の極意

- 魚と野菜を優先: DHA・EPAなどの良質な脂を含んだ魚料理(青魚)を選びましょう。血液をサラサラにし、肝臓の脂肪代謝を促進します。

- ベジファースト: 食事の最初に野菜、きのこ類、海藻類を食べる「ベジファースト」を徹底し、食物繊維を積極的に摂取しましょう。これは血糖値の急上昇を穏やかにします。

- コーヒーの摂取: 1日1〜2杯のコーヒーは、クロロゲン酸の作用により肝臓の炎症を抑え、肝機能の改善に役立つ可能性があります(砂糖やクリームは控えめに)。

- タンパク質: 肝細胞の修復には、良質なタンパク質(魚、肉、大豆製品など)が不可欠です。

② 運動習慣と基礎代謝の向上

- 有酸素運動と筋トレの組み合わせ: 脂肪燃焼に効果的な有酸素運動(ウォーキングやジョギング)と、基礎代謝を上げる筋力トレーニングを組み合わせるのが理想的です。

- 目標: 週に3回程度、1日30分程度の汗ばむくらいの早歩きから始めましょう。

- 休養の確保: 十分な睡眠を確保し、横になって休息をとりましょう。横になっている姿勢は、肝臓への血流を増やし、肝臓の修復・再生につながります。

③ 飲酒習慣の見直し

- 飲酒量の制限: アルコールは分解時に肝臓に負担をかけるため、飲むとしても1日缶ビール1本(純アルコール量約20g)に抑えるべきです。

- 深酒は厳禁: 休肝日を設けていても、他の日に一度に大量に飲む深酒は、肝臓を攻撃する因子を一気に増やし、細胞を壊しやすくするためNGです。アルコール性肝障害の場合は、断酒が必須です。

4.「沈黙の臓器」からのSOSサインと、早期発見の重要性

肝臓病は進行するまで症状が出ないため、年1回の健康診断が非常に重要です。

チェックすべき項目

- 血液検査(ALT/GPT): 肝臓がダメージを受けているほど数値が上がるALTをチェックしましょう。ALT31以上であれば、肝炎が起きている可能性があります。

- 画像検査(エコー/MRI): 採血の数値が正常でも脂肪肝や肝硬変が隠れていることがあるため、腹部超音波(エコー)検査などで肝臓の脂肪の付き具合や線維化の兆候を確認しましょう。エコーでは脂肪が多い肝臓は「白っぽく」見え、脂肪肝の重症度(軽度、中等度、高度)の評価もできます。

進行した際の危険なサイン

「単なる疲れ」と自己判断せずに、以下のサインに注意してください。これらの症状は肝機能が著しく低下しているサインです。

- 慢性的な疲労感・倦怠感: 十分な睡眠をとっても疲れが取れない。

- 黄疸: 皮膚や白目、尿の色が黄色っぽくなる。

- むくみ・腹水: 足がむくんだり、お腹が張ったりする。

- 肝性脳症: 集中力の低下、昼間の眠気、手が羽ばたくように震える(羽ばたき振戦)。

- こむら返り: 特に夜間や安静時に頻繁に足がつる。

- 皮膚の異常: 手のひらの赤み(手掌紅斑)や、胸や肩のクモの巣状の血管腫(クモ状血管腫)が見られる。

5. 肝硬変でも諦めない:再生医療という新たな希望

生活習慣を改善しても肝機能が回復しない、あるいはすでに肝硬変に進行してしまった場合でも、「もう治らない」と絶望する必要はありません。

従来の治療(薬物療法や食事療法)は、症状の緩和や進行抑制が主な目的であり、硬くなった肝臓の組織(線維化)を根本的に元に戻すことは難しいとされてきました。肝移植は唯一の根治治療ですが、ドナー不足や身体的負担が大きいという課題があります。

近年、幹細胞を用いた肝臓再生医療が、従来の治療の限界を打ち破る新たな希望として注目されています。

- 治療法: 患者様ご自身のおしりの脂肪組織から採取・培養した幹細胞を点滴で体内に戻します。ご自身の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが極めて低いというメリットがあります。

- メカニズム: 幹細胞は、肝臓の炎症を抑える(抗炎症作用)、線維化の進行を抑制・改善する、損傷した肝細胞の修復・再生を促すといった作用が期待されています。

- 期待できる効果: 肝機能数値(AST/ALT)の改善、全身倦怠感の軽減、腹水やむくみのコントロール、肝性脳症の改善、QOL(生活の質)の向上などが期待されます。当院では、幹細胞点滴後、肝機能数値が改善し、さらに、全身倦怠感や腹水、肝性脳症が回復することにより、外出が可能になった事例も報告されています。

再生医療を検討する最適なタイミング

肝臓再生医療を検討する最適なタイミングは、黄疸や腹水、肝性脳症といった重い症状が出る前、つまり、体力がいっぱいいっぱいになる前の段階です。この段階で治療を始めることで、残された肝機能の回復を促し、病気の進行を遅らせる可能性が高まります。もちろん、重い症状が出てしまってからでも、体内にがんが無ければ、肝臓再生医療を受けることができますし、日数はかかりますが肝機能の回復も期待できます。

諦めないで、肝臓病専門医にご相談を

肝臓の健康は、生命維持の根幹です。脂肪肝は決して「放っておいていい病気」ではありません。今日からできる食事と運動の見直しを始め、定期的に健康診断を受けましょう。

健康診断で肝機能の異常や脂肪肝を指摘された方、また、生活習慣の改善を頑張っているのに肝機能の数値が改善しないと感じておられる方は、どうか自己判断せずに肝臓病専門医にご相談ください。

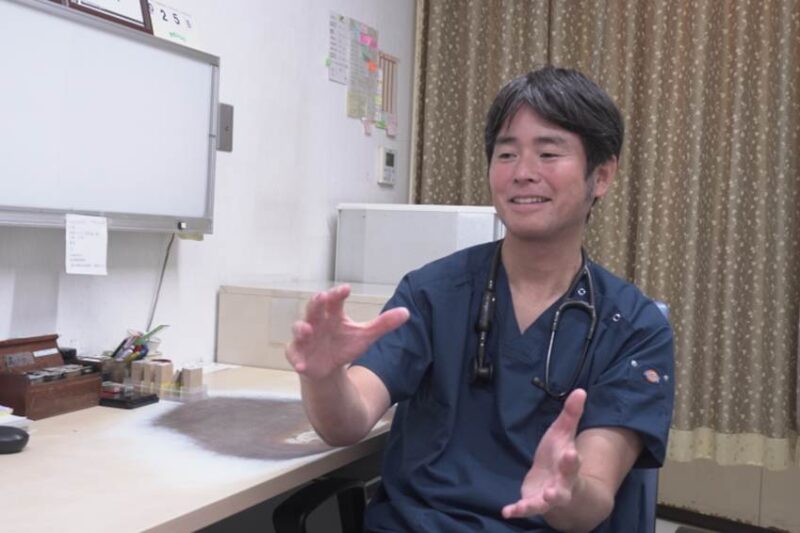

当院の院長は、専門医の立場から、従来の標準治療を基本としつつ、進行した肝疾患に対する肝臓再生医療という新たな選択肢(自費診療)を提供しています。患者様の状態を精緻に診断し、最適な治療計画をご提案いたします。

「もう治らない」と諦める前に、ぜひ一度、私たちにお話を聞かせてください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。