- 2025年11月5日

- 2025年12月1日

肝硬変はもう治らない?初期症状から末期(腹水・黄疸)までの進行と、肝臓の再生医療について肝臓病専門医が解説

「肝硬変と診断された」

「腹水が溜まってきて不安だ」

「肝硬変はもう治らない病気なのだろうか」

ご自身やご家族が肝硬変と診断され、将来に強い不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

かつて肝硬変は「一度なったら元に戻らない、治らない病気」と考えられていました。しかし現在では、原因の除去や適切な治療、そして新しい治療法の登場により、その進行を食い止め、QOL(生活の質)を高く維持することが十分に可能になってきています。

この記事では、肝臓病専門医の視点から、肝硬変の症状がどのように進行するのか、そして「腹水」や「黄疸」といった症状の意味、最新の治療法までを詳しく解説します。

1. 肝硬変とは? — 肝臓が「硬く」なる状態

肝硬変は、肝臓病の最終段階(末期)の状態を指します。

肝臓に長期間(数年〜数十年)にわたって炎症が続くと、肝細胞が破壊され、その修復のために「線維(せんい)」という硬い組織が増えていきます。この線維組織が肝臓全体に広がり、肝臓がゴツゴツと硬く、変形してしまった状態が「肝硬変」です。

硬くなった肝臓は、本来の機能を十分に果たせなくなってしまいます。

肝硬変の主な原因

- C型肝炎ウイルス・B型肝炎ウイルス:(近年は治療薬の進歩で減少傾向)

- アルコールの長期多量摂取:(アルコール性肝障害)

- MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎):(アルコール性肝障害 以外で、肥満・糖尿病などを背景に脂肪肝から進行)

- その他(薬剤性肝障害、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎など)

原因が何であれ、早期に原因を取り除き、治療を開始することが、肝硬変への進行を食い止める鍵となります。

2. 肝硬変の進行と症状

肝硬変は、肝臓の機能がどれだけ残っているかによって、大きく2つのステージに分けられます。

① 代償性(だいしょうせい)肝硬変

肝臓の機能がまだ比較的保たれている初期段階です。

自覚症状はほとんどありません。あっても「疲れやすい」「だるい」「食欲がない」といった程度で、肝硬変と気づかないケースも多いです。

② 非代償性(ひだいしょうせい)肝硬変

肝臓の機能が著しく低下し、様々な合併症が現れる進行した段階です。

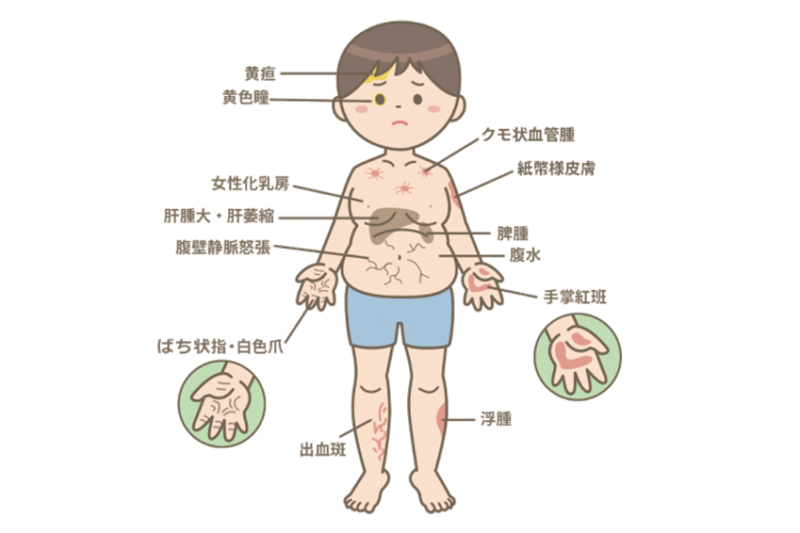

この段階になると、以下のような特徴的な症状(肝硬変 症状)が現れます。

1. 腹水(ふくすい)

肝臓で「アルブミン」というタンパク質が作られなくなることや、肝臓が硬くなることで血流が滞り(門脈圧亢進症)、血液中の水分がお腹(腹腔内)に漏れ出て溜まってしまいます。お腹が張る、体重が急に増える、足がむくむ、といった症状で気づかれます。

2. 黄疸(おうだん)

肝臓の機能が低下すると、「ビリルビン」という黄色い色素を体外に排出できなくなります。これが血液中に増えることで、皮膚や白目が黄色くなります。

3. 肝性脳症(かんせいのうしょう)

本来、肝臓で分解されるはずのアンモニアなどの有害物質が脳に達し、意識障害を引き起こします。初期は「ぼーっとする」「場所や時間がわからなくなる」「睡眠リズムが昼夜逆転する」といった症状から始まり、進行すると昏睡状態に陥ることもあります。

4. 食道・胃静脈瘤(じょうみゃくりゅう)

肝臓が硬くなることで、肝臓を通るはずの血液が迂回路を探し、食道や胃の静脈に流れ込みます。その結果、静脈がこぶのように膨れ上がった状態(静脈瘤)になります。

この静脈瘤は破裂しやすく、一度破裂すると大量吐血(血を吐く)や下血(黒い便)を引き起こし、命に関わります。

3. 「腹水」や「黄疸」が出たら余命は?

患者様やご家族から「腹水 余命」や「黄疸が出たら 余命」についてご質問いただくことが多くあります。

確かに、腹水や黄疸は肝臓の機能がかなり低下している「非代償性肝硬変」のサインであり、治療をしなければ深刻な状態であることは事実です。

しかし、これらの症状が出たからといって、すぐに「余命いくばく」と決まるわけではありません。

- 腹水: 利尿薬(尿を出す薬)でのコントロール、アルブミン補充、塩分制限、お腹に針を刺して水を抜く「腹水穿刺(せんし)」などで症状を緩和できます。

- 黄疸: 原因となっている肝機能の悪化に対する治療が中心となります。

重要なのは、これらの症状を「肝臓からの危険サイン」と捉え、すぐに肝臓病専門医のもとで適切な治療を開始することです。治療により、症状をコントロールしながらQOL(生活の質)を維持することは可能です。

4. 肝硬変の最新治療 — 「治らない」から「進行を抑える」時代へへ

肝硬変の治療の基本は、以下の3つです。

- 原因の除去:(C型肝炎のウイルス除去、B型肝炎のウイルス増殖抑制、禁酒、MASHの原因となる生活習慣病の管理)

- 合併症の治療:(上記で述べた腹水や静脈瘤、肝性脳症の管理)

- 栄養・生活指導:(塩分制限、良質なタンパク質の摂取、安静)

これらに加え、近年では「失われた肝機能を取り戻す」ことを目的とした新しい治療法が登場しています。

再生医療(幹細胞治療)という新しい選択肢

肝硬変に対する根本治療は「肝移植」しかありませんでした。しかし、ドナー(提供者)不足や手術による身体的負担が大きな課題でした。

そこで注目されているのが「再生医療(幹細胞治療)」です。

これは、患者様ご自身のおしりの脂肪から「幹細胞」という特殊な細胞を取り出し、培養して増やした後に点滴で体内に戻す治療法です。

この幹細胞が肝臓に集まり、炎症を抑えたり、傷ついた肝細胞の修復を促したりすることで、肝機能の低下を食い止め、改善させる効果が期待されています。

- 肝臓の線維化(硬くなること)の進行を抑制する

- 肝機能の数値(AST, ALT, アルブミンなど)の改善

- 倦怠感や腹水などの自覚症状の緩和

この治療法は、従来の治療で十分な効果が得られなかった方や、肝移植以外の方法を探している方にとって、新しい希望となり得る選択肢です。

5. まとめ:諦めずに肝臓病専門医にご相談ください

肝硬変は、一度診断されると生涯付き合っていく必要のある病気です。しかし、決して「治らない」「手遅れ」の病気ではありません。

原因を正確に突き止め、腹水や黄疸などの合併症を適切にコントロールし、生活習慣を見直すことで、進行を食い止め、元気に日常生活を送ることは十分に可能です。

そして現在では、再生医療のように、これまで難しかった「肝機能の改善」を目指す新しい治療も始まっています。

肝硬変と診断されても、あるいは「肝硬変 末期 痩せる」といった症状が出て不安に思われている方も、決して諦めずに、まずは肝臓病専門医にご相談ください。あなたに合った最善の治療法を一緒に探していきましょう。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。