- 2025年11月6日

肝臓病専門医が教える、本当に「肝臓に良い食べ物」と「悪い食べ物」

肝機能をいたわる生活習慣とは

「健康診断の数値が少し悪かった」

「肝臓のために、何か良い食生活を始めたい」

「肝臓に良い食べ物(肝臓にいい食べ物)って、具体的に何だろう?」

肝臓の健康を意識し始めた方々から、このようなご相談をよく受けます。

肝臓は非常に再生能力が高い臓器であり、日々の食事が未来の肝臓を作ると言っても過言ではありません。しかし、世の中には「〇〇が肝臓に効く」といった情報が溢れており、何が本当に正しいのか分かりにくいのも事実です。

この記事では、肝臓病専門医の視点から、本当に「肝臓に良い食べ物」「悪い食べ物」、そして肝臓を回復させるにはどうすればよいか、生活習慣全体についてお伝えいたします。

1.肝臓をいたわる「本当に良い食べ物」

まず大前提として、「これさえ食べていれば肝臓が良くなる」という魔法のスーパーフードは存在しません。最も重要なのは「バランス」です。その上で、特に肝臓の働きを助けてくれる栄養素と食材をご紹介します。

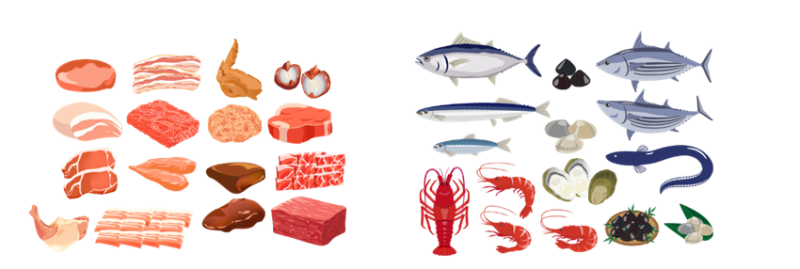

① 良質なタンパク質

肝臓は、ダメージを受けても常に再生・修復を繰り返しています。タンパク質は、その肝細胞の「材料」となる最も重要な栄養素です。

・例: 豆腐、味噌などの大豆製品、牛肉、豚肉、鶏肉、ささみ、白身魚(タラ、カレイなど)

・ポイント: 脂質の多い肉(バラ肉など)は避け、高タンパク・低脂質な食材を選びましょう。

② 食物繊維(野菜・きのこ・海藻類)

食物繊維は、腸内環境を整える働きがあります。腸と肝臓は密接に関連しており(腸肝相関)、腸内環境が悪化すると有害物質が発生し、肝臓に負担がかかります。

・例: 野菜(特にブロッコリー、ほうれん草、ごぼう)、きのこ類、海藻類(わかめ、ひじき)

・ポイント: 糖や脂質の吸収を穏やかにする効果もあるため、食事の最初に食べる「ベジタブル・ファースト」がおすすめです。

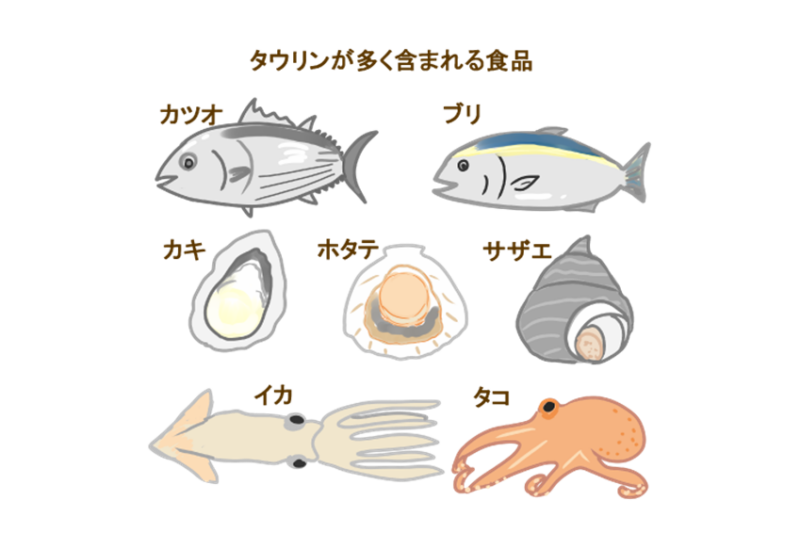

③ タウリン・オルニチン

これらは肝臓の働き(解毒作用、胆汁の分泌)をサポートするアミノ酸の一種です。当院院長は、英文誌において、タウリンが肝性脳症の改善に関与していることを報告しました(Hepatol Res 2016; 46(2): 215-224. DOI: 10.1111/hepr.12565.)。

・タウリンを多く含む食材: イカ、タコ、エビ、貝類(アサリ、カキ、ホタテなど)

・オルニチンを多く含む食材: しじみ

2.これだけは避けて!肝臓に負担をかける「悪い食べ物・飲み物」

肝臓をいたわる上で、「良いものを摂る」こと以上に重要なのが「悪いものを避ける」ことです。

① アルコール

言わずもがな、肝臓に最も直接的なダメージを与えます。アルコールを分解する過程で発生する「アセトアルデヒド」という有害物質が、肝細胞を直接傷つけます。

・対策: 肝機能の数値が悪い方は、まず「禁酒」すること。それが難しい場合でも、週に2日以上の「休肝日」を設け、適量を厳守してください。

② 果糖ブドウ糖液糖(異性化糖)

ジュースや清涼飲料水、ドレッシング、焼肉のタレなどに使われる甘味料です。

・なぜ悪いか: 果糖(フルクトース)は、摂取されるとほぼ肝臓で代謝され、中性脂肪に変わりやすい性質があります。「お酒を飲まない人の脂肪肝(MASLD/MASH)」の最大の原因の一つと考えられています。

③ 悪い脂質(トランス脂肪酸・飽和脂肪酸)

肝臓に中性脂肪として蓄積され、脂肪肝を招きます。

・トランス脂肪酸: マーガリン、ショートニング、スナック菓子、菓子パン、ファストフード

・飽和脂肪酸: バター、生クリーム、インスタントラーメン

3. ウソ?ホント? 肝臓にまつわる俗説

患者様からよく受ける質問にお答えします。

Q1. 「ウコン(ターメリック)は肝臓に良い?」

A1. ウコンに含まれる「クルクミン」に抗酸化作用があるのは事実です。しかし、サプリメントなどでの過剰摂取は、逆に「薬剤性肝障害」を引き起こすリスクがあることが報告されています。スパイスとして料理に使う程度は問題ありませんが、「サプリで大量に摂れば肝臓が良くなる」というのは誤解です。

Q2. 「しじみ汁は二日酔い(肝臓)に効く?」

A2. しじみに含まれる「オルニチン」が、肝臓でのアンモニア解毒サイクルを助けるため、二日酔いの症状緩和に一定の効果は期待できます。しかし、しじみ汁を飲んだからといって、アルコールによる肝臓へのダメージが帳消しになるわけではありません。あくまでサポート役と考えましょう。

4.食事以外で「肝臓を回復させる」生活習慣

肝臓を回復させるには、食事以外の生活習慣も非常に重要です。

1.適度な運動(特に有酸素運動)

脂肪肝の最大の原因である「中性脂肪」を燃焼させるには、運動が不可欠です。

・目安: ウォーキング、ジョギング、水泳など、「ややきつい」と感じる有酸素運動を1回30分以上、週3回以上続けるのが理想です。

2.質の良い睡眠

肝臓は、私たちが寝ている間(特に深夜)に最も活発に働き、細胞の修復や解毒を行います。

・目安: 毎日6〜7時間のまとまった睡眠時間を確保し、夜更かしを避けましょう。

3.ストレス管理

強いストレスは、暴飲暴食や飲酒量の増加につながりやすく、間接的に肝臓に負担をかけます。リラックスできる趣味の時間を持ち、ストレスを溜めない工夫も大切です。

5. セルフケアは予防の第一歩。数値が悪い方は肝臓病専門医へ

肝臓の健康は、日々の「食事」「運動」「睡眠」という基本的な生活習慣の積み重ねによって作られます。

「肝臓の数値を下げる食べ物」を探すことも大切ですが、まずは「アルコールや悪い脂質、果糖を避ける」という“引き算”から始める方が、効果は出やすいです。

これらのセルフケアは、肝臓病の「予防」には非常に有効です。しかし、すでに健康診断で「肝機能異常」を指摘されている方は、自己判断で様子を見ず、必ず肝臓病専門医にご相談ください。

ご自身の肝臓が今どのような状態にあるのか(脂肪肝なのか、炎症が起きているのか)を正確に把握し、薬物療法を含めて正しい治療方針を決めることが、将来の肝硬変や肝がんを防ぐ最も確実な道です。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。