- 2025年4月6日

- 2025年10月6日

肝機能障害とは?肝臓の役割と障害の種類を基本から徹底解説!

「肝機能障害」という言葉、健康診断の結果やテレビの健康番組などで、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

私たちの体の中で、黙々とたくさんの仕事をこなしてくれている重要な臓器「肝臓」。その肝臓がうまく働かなくなってしまうのが「肝機能障害」です。

でも、「肝臓って具体的にどんな仕事をしているの?」「肝機能障害って、一つじゃないの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

この記事では、そんな疑問にお答えするために、知っているようで意外と知らない肝臓の役割と、肝機能障害の種類について、原因や経過の違いにも注目しながら、基本から一歩踏み込んで分かりやすく解説していきます。

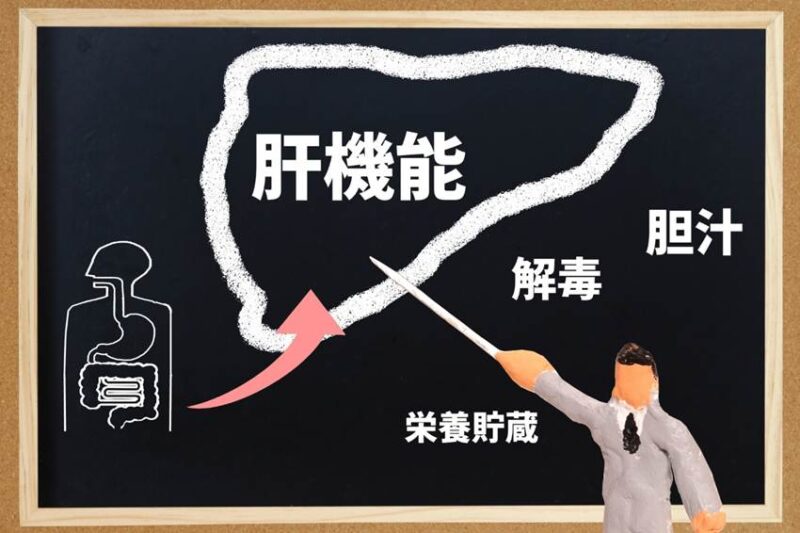

体の大黒柱!働き者の「肝臓」ってどんな臓器?

まず、私たちの体の大黒柱ともいえる肝臓のすごい働きを簡単におさらいしましょう。

どこにある?大きさは?

肝臓はお腹の右上の、肋骨に守られるような位置にあります。重さは成人で1.2~1.5kgほどもあり、体の中で最も大きな臓器です。

肝臓の主な3つの役割

- 代謝(栄養を加工・貯蔵する『化学工場』): 食べたものをエネルギーや体を作る材料に変え、必要な時に供給します。

- 解毒(有害物質を分解する『フィルター』): アルコールや薬、体内の老廃物などを無害化して排出します。

- 胆汁の生成・分泌(消化を助ける): 脂肪の消化吸収を助ける「胆汁(たんじゅう)」を作ります。

「沈黙の臓器」と呼ばれるワケ

肝臓は非常に我慢強く、予備能力が高いため、ダメージを受けてもなかなかSOSサイン(症状)を出しません。そのため「沈黙の臓器」と呼ばれています。症状が出にくいからこそ、気づかないうちに負担がかかっていないか、注意が必要なのです。

「肝機能障害(肝機能異常)」ってどんな状態?

では、「肝機能障害」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

簡単に言うと、「何らかの原因によって肝臓の細胞が傷つき、炎症を起こしたり壊れたりして、肝臓が本来持っている働きを十分に果たせなくなっている状態」のことです。

どうやって気づくの?

多くの場合、健康診断などの血液検査で初めて異常が見つかります。肝臓の細胞が壊れると、細胞の中にあった酵素(AST(GOT)やALT(GPT)など)が血液中に漏れ出し、数値が上昇します。また、胆汁の流れが悪くなると、それに関連する酵素(γ-GTPやALPなど)の数値が上がります。これらの数値が基準値よりも高くなっていることで、肝臓に異常が起きている可能性がわかるのです。障害が進行すると、肝臓の働きそのものを反映する数値(アルブミンやビリルビン、プロトロンビン時間など)にも異常が出てきます。

放置するとどうなる?

肝機能障害の原因にもよりますが、放置すると障害が慢性化し、肝臓が硬くなる「肝硬変」や、命に関わる「肝臓がん」へと進行してしまうリスクがあります。

多種多様!肝機能障害の様々な原因とその特徴

肝機能障害を引き起こす原因は一つではありません。ここでは主な原因とその特徴を詳しく見ていきましょう。

1. ウイルス性肝障害:肝炎ウイルスの感染

肝臓に感染して炎症を起こす「肝炎ウイルス」が原因となる肝障害です。主にA型、B型、C型、D型、E型の5種類が知られています。

- A型肝炎ウイルス(HAV): 食べ物や水を介して経口感染します。感染後、比較的短い潜伏期間(2~7週間)を経て、発熱、強いだるさ、食欲不振、黄疸などの急性肝炎の症状が出ます。慢性化することはなく、一度かかると免疫ができます。衛生環境が整っていない地域への渡航前にはワクチン接種が推奨されます。

- B型肝炎ウイルス(HBV): 血液や体液(唾液、精液など)を介して感染します。主な感染経路は、母子感染(現在は予防策あり)、性交渉、不衛生な器具(ピアス、入れ墨、カミソリ共有)などです。成人の初感染では多くが一過性で治癒しますが、一部は急性肝炎を発症します。しかし、乳幼児期の感染などではウイルスが排除されずに体内に残り続け(キャリア化)、慢性肝炎に移行することがあります。日本では約100~150万人のキャリアがいると推計されており、放置すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。ワクチンによる予防が可能です。

- C型肝炎ウイルス(HCV): 主に血液を介して感染します。過去の輸血や注射針の使い回しなどが原因でしたが、現在は医療環境の改善で新規感染は激減。しかし、不衛生なピアス、タトゥーなどでの感染リスクは残ります。感染しても自覚症状がないことが多く、感染者の約70%がキャリア化し、慢性肝炎に移行しやすいのが特徴です。B型肝炎よりも肝硬変や肝がんに進行する確率が高いとされていましたが、近年、飲み薬による治療(インターフェロンフリー治療)が非常に進歩し、9割以上でウイルス排除が可能になっています。早期発見・早期治療が極めて重要です。

- D型肝炎ウイルス(HDV): 少し特殊で、B型肝炎ウイルス(HBV)が存在しないと増殖できません。そのため、HBV感染者にのみ感染します。感染経路はHBVと同様、血液・体液感染です。日本では感染例は少ないです。

- E型肝炎ウイルス(HEV): 主に加熱不十分な豚や猪、鹿などの肉や内臓を食べることによる経口感染が原因です。A型肝炎と同様に急性肝炎を発症し、慢性化はしません。妊婦が感染すると重症化(劇症化)しやすいことが知られています。予防は、肉類の十分な加熱です。

2. アルコール性肝障害:お酒の飲みすぎによるダメージ

長期間にわたってアルコールを過剰に摂取し続けることで、肝臓にダメージが蓄積して起こる障害です。

- 進行プロセス: 最初は肝臓に中性脂肪がたまる「アルコール性脂肪肝」から始まります。この段階では自覚症状はほとんどありません。それでも飲酒を続けると、肝細胞に炎症が起こる「アルコール性肝炎」へと進行し、発熱や腹痛、黄疸などが出ることがあります。さらに進行すると、肝臓が硬くなる「アルコール性肝線維症」を経て、最終的には元に戻らない「アルコール性肝硬変」に至り、肝不全や肝がんのリスクが非常に高くなります。

- リスク: 日本酒換算で毎日3合以上を5年以上、あるいは毎日5合以上を10年以上飲み続けると、それぞれ脂肪肝、肝硬変のリスクが高まると言われています。ただし、これはあくまで目安であり、個人差があります。特に女性は男性よりも少ない飲酒量・短い期間で肝障害を起こしやすい傾向があります。

3. 脂肪性肝障害(NAFLD/NASH):飲まない人にも忍び寄る脂肪肝

アルコールをほとんど飲まない、あるいは全く飲まない人にも起こる肝障害で、現代の食生活や生活習慣の変化に伴い、近年非常に増加しています。

- NAFLD(ナッフルディー:非アルコール性脂肪性肝疾患): 食べ過ぎや運動不足、肥満、糖尿病、脂質異常症などが原因で、肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態の総称です。日本人の成人男性の約40%が脂肪肝とも言われています。痩せている人でも、筋肉量が少なく代謝が低い場合などに発症すること(低栄養性脂肪肝)があります。

- NASH(ナッシュ:非アルコール性脂肪肝炎): NAFLDの中でも、肝臓に脂肪がたまるだけでなく、炎症や線維化(硬くなること)を伴うタイプです。NAFLD全体の10~20%程度がNASHに進行すると考えられています。NASHの怖いところは、自覚症状がないまま肝硬変や肝がんへと進行する可能性がある点です。

- リスク: 肝臓の病気だけでなく、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高めることも指摘されています。

4. 薬剤性肝障害:薬やサプリメントが原因に

病院で処方される治療薬だけでなく、市販の風邪薬や痛み止め、漢方薬、さらには健康食品やサプリメントなどが原因となって肝臓に障害が起こることがあります。

- 特徴: 原因となる物質の摂取をやめれば改善することが多いですが、原因が特定しにくい場合もあります。特に自己判断で購入した市販薬やサプリメントなどは、定期的なチェックが行われにくいため、発見が遅れるリスクがあります。

- 発症パターン: 薬に対するアレルギー反応として起こる場合と、薬そのものやその代謝物が肝臓に毒性を示す場合があります。

5. 自己免疫性肝障害:自分の免疫が肝臓を攻撃

本来、体を異物から守るはずの免疫システムが、何らかの理由で自分自身の肝臓の細胞を「敵」とみなして攻撃してしまう病気です。

- 代表的な病気: 「自己免疫性肝炎」や、肝臓の中の細い胆管が壊される「原発性胆汁性胆管炎(PBC)」などがあります。自己免疫性肝炎は特に中高年の女性に多い傾向があります。

- 特徴: 原因はまだ完全には解明されていません。他の自己免疫疾患(関節リウマチや甲状腺疾患など)を合併することもあります。

急性?それとも慢性?進行の仕方による肝機能障害の違い

肝機能障害は、その進行のスピードによって「急性」と「慢性」に分けられます。

急性肝障害(急性肝炎など)

- 定義: 数日から数週間のうちに、急激に肝機能が悪化する状態です。

- 主な原因: 急性ウイルス性肝炎(A型、B型、E型など)、薬剤性肝障害の一部などが代表的です。

- 症状: 比較的症状が出やすく、強い全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、発熱、黄疸などが現れます。

- リスク: まれに、肝臓の機能が極度に低下し、意識障害などを伴う「劇症肝炎(急性肝不全)」という非常に危険な状態になることがあります。

慢性肝障害(慢性肝炎、肝硬変など)

- 定義: 肝臓の炎症や異常が通常6ヶ月以上にわたって持続する状態です。

- 主な原因: 慢性ウイルス性肝炎(B型、C型)、アルコール性肝障害、NAFLD/NASH、自己免疫性肝障害などがこれにあたります。

- 症状: 初期には自覚症状がほとんどないことが多く、静かに病状が進行していきます。そのため、健康診断などで偶然発見されるケースが多いです。

- リスク: 長期間放置すると、徐々に肝臓が硬くなり(線維化)、最終的に肝硬変や肝臓がんへと進行するリスクが高まります。

あなたの肝臓は大丈夫?

今回は、肝臓の基本的な役割から、肝機能障害の様々な原因(ウイルス、アルコール、脂肪、薬剤、自己免疫)とその特徴、そして進行の仕方(急性・慢性)による違いについて、詳しく見てきました。

- 肝臓は代謝・解毒・胆汁生成を行う重要な臓器ですが、症状が出にくい「沈黙の臓器」。

- 肝機能障害は、肝細胞が傷つき、その働きが低下した状態。原因は多岐にわたる。

- ウイルス性ではB型・C型の慢性化、アルコール性では飲酒量と飲酒期間、性別により進行、脂肪性(NAFLD/NASH)では近年の増加とNASHのリスク、薬剤性では原因の多様性、自己免疫性では特有のメカニズムがポイント。

- 進行の仕方には急性(症状が出やすい)と慢性(症状が出にくい)がある。

- いずれにしても、早期発見・早期治療が非常に重要。

自分の肝臓の状態を知るためには、やはり定期的な健康診断が欠かせません。特に血液検査のALT(GPT)値が30U/Lを超えたら、一度医療機関を受診することが推奨されています。

もし健康診断で肝機能の異常を指摘されたら、「症状がないから」と放置せず、必ず医療機関を受診して原因を調べてもらいましょう。それが、あなたの肝臓、そして全身の健康を守るための大切な一歩となります。

オンライン事前相談のご案内

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。