- 2025年4月10日

- 2025年10月6日

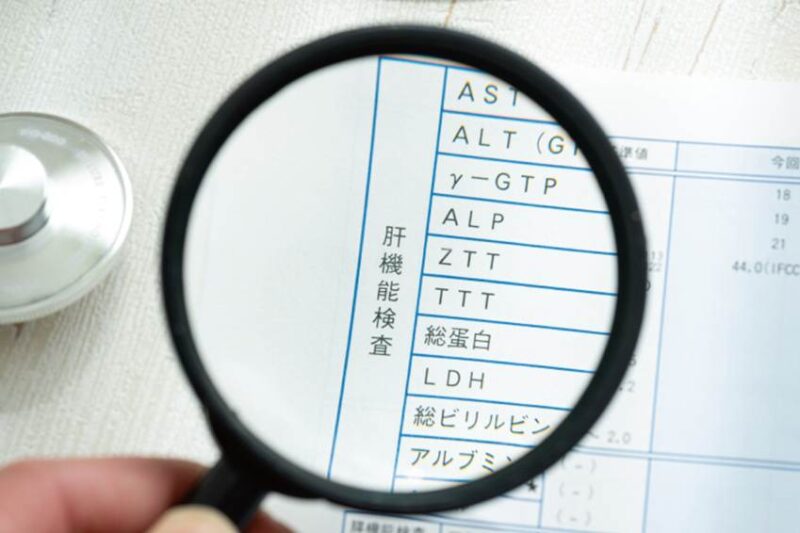

AST、ALT、γ-GTP ~ あなたの数値は大丈夫?肝機能検査で見るべきポイント

健康診断の結果を見て、「AST」「ALT」「γ-GTP」といった項目、気になったことはありませんか?

「去年より数値が上がってるけど、大丈夫かな…」

「基準値よりちょっと高いけど、お酒のせいかな?」

そんな風に思いながらも、ついそのままにしてしまっている方もいるかもしれません。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、異常があってもなかなか自覚症状が出ません。だからこそ、健康診断での血液検査は、肝臓の状態を知るための非常に重要な手がかりとなります。

この記事では、肝機能検査の代表的な項目である「AST」「ALT」「γ-GTP」を中心に、それぞれの数値が何を意味し、どのような時に変動するのか、そして検査結果をどう見ればよいのかを分かりやすく解説します。

なぜ肝機能検査が大切なの?「沈黙の臓器」肝臓を知ろう

肝臓は、私たちの体で以下のような生命維持に欠かせない重要な働きを担っています。

- 栄養の代謝・貯蔵: 体に必要なエネルギー源やタンパク質などを作り、貯えます。

- 解毒: アルコールや薬、体内の有害物質を分解します。

- 胆汁の生成: 脂肪の消化を助ける胆汁を作ります。

しかし、肝臓は非常に我慢強い臓器で、多少ダメージを受けてもなかなかSOSサイン(症状)を出しません。だるさや黄疸などの自覚症状が出たときには、病気がかなり進行していることも少なくないのです。

だからこそ、症状が出る前に肝臓の状態をチェックできる「血液検査」による肝機能検査が、非常に大切になります。

AST (GOT) と ALT (GPT) ~ 肝細胞のダメージを示すバロメーター

ASTとALTは、肝臓の細胞の中に含まれている酵素です。肝細胞が何らかの原因でダメージを受けて壊れると、これらの酵素が血液中に漏れ出してきます。そのため、血液中のASTとALTの数値が高いほど、肝細胞が多く壊れている、つまり肝臓がダメージを受けていると考えられます。

【数値が高い場合に考えられる主な原因】

- 急性肝炎(ウイルス性、薬剤性など)

- 慢性肝炎(ウイルス性、自己免疫性など)

- 脂肪肝、脂肪性肝炎(アルコール性、非アルコール性)

- 肝硬変

- 肝がん など

【見るべきポイントは?】

- 数値の高さ: 基本的には数値が高いほど、肝細胞の破壊が多いことを示唆します。ただし、慢性的に高い状態が続く場合や、肝硬変のように進行した状態では、壊れる肝細胞自体が少なくなり、数値がそれほど高くならないこともあります。

- ASTとALTのバランス (AST/ALT比):

- ALT > AST (ALT優位): 肝臓そのものに原因がある場合(脂肪肝、慢性ウイルス性肝炎など)に、より特徴的に見られる傾向があります。ALTは主に肝臓に存在するためです。

- AST > ALT (AST優位): アルコール性肝障害では、このパターンを示すことが多いと言われています。また、肝硬変が進行した場合や、肝臓以外の筋肉や心臓の病気でもASTが上昇することがあります(ASTは肝臓以外にも存在するため)。

γ-GTP (ガンマGTP) ~ アルコール・胆道系の変化に敏感な指標

γ-GTPは、肝臓の解毒作用に関わる酵素です。特にアルコールに対して敏感に反応するため、「お酒をよく飲む人は数値が高くなる」ということはよく知られています。

【数値が高い場合に考えられる主な原因】

- アルコールの影響: 日常的な飲酒習慣があると数値が上昇しやすくなります。アルコール性肝障害の指標として重要です。

- 脂肪肝: 最近では、アルコールをあまり飲まない人の脂肪肝(NAFLD/NASH)でもγ-GTPが上昇することがわかってきました。

- 胆道系の病気: 肝臓で作られた胆汁の通り道(胆道)に異常がある場合(胆石、胆管炎、原発性胆汁性胆管炎など)にも上昇します。

- 薬剤の影響: 一部の薬の副作用で上昇することもあります。

【見るべきポイントは?】

- 他の数値との組み合わせ:

- γ-GTPだけが高い: アルコールの影響や脂肪肝の初期段階などが考えられます。

- γ-GTPとALP(アルカリホスファターゼ)が両方高い: 胆道系の病気の可能性を疑います。

- γ-GTPとAST/ALTが両方高い: アルコール性肝障害や脂肪性肝炎などの可能性を考えます。

- 飲酒との関連: γ-GTPは比較的早く上昇しやすいですが、禁酒しても数値が正常に戻るまでには数週間かかることもあります。

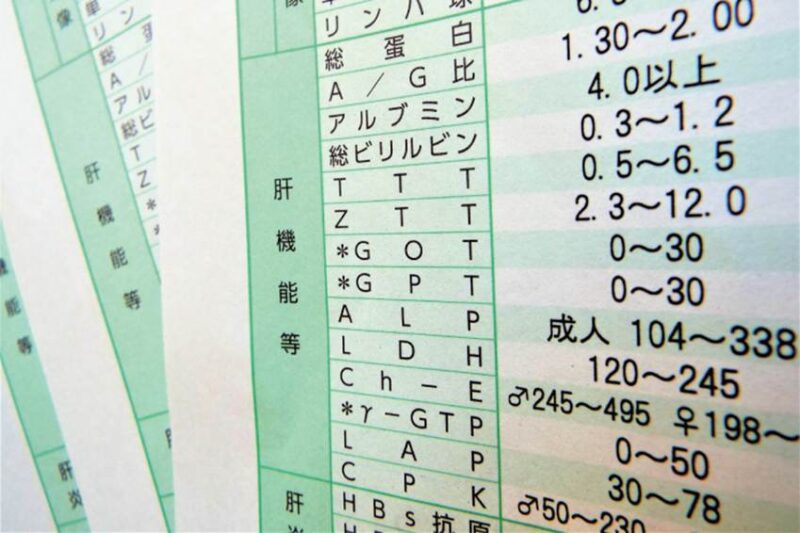

その他の肝機能関連の検査項目

AST, ALT, γ-GTP以外にも、肝臓の状態を知る手がかりとなる項目があります。

- 総ビリルビン(T-Bil): 胆汁の色素。肝臓や胆道の病気で胆汁の流れが悪くなると上昇し、黄疸の原因になります。

- アルブミン(Alb): 肝臓で作られる主要なタンパク質。肝機能が低下すると(慢性肝炎、肝硬変など)、タンパク合成能力が落ちて数値が低くなります。栄養状態の指標にもなります。

- プロトロンビン時間(PT): 血液が固まる時間を測る検査。肝臓で作られる血液凝固因子が関わるため、肝機能が低下すると時間が長くなります(血が固まりにくくなる)。

- 血小板数(PLT): 肝硬変が進行すると、脾臓が腫れて血小板が壊されやすくなり、数値が低くなることがあります。

検査結果を受け取ったら、どうすればいい?

健康診断などで肝機能検査の結果を受け取ったら、以下の点を確認しましょう。

- 基準値と比較する: 自分の数値が基準値の範囲内か、超えているかを確認します。(基準値は検査機関によって多少異なる場合があります)

- 過去の結果と比較する: 基準値内であっても、昨年や一昨年の結果と比べて数値が上昇傾向にないか、変化を確認することが大切です。

- 数値のバランスを見る: 単一の項目だけでなく、ASTとALTの比率、γ-GTPと他の項目の組み合わせなども含めて総合的に見ます。

- 異常があれば放置しない!: 「症状がないから大丈夫」「お酒のせいだろう」と自己判断せず、必ず医療機関(内科、消化器内科など)を受診してください。

- 原因を特定するための検査: 異常の原因を詳しく調べるために、血液検査の再検査や、ウイルスマーカー、自己抗体などの詳細な検査、腹部超音波(エコー)検査などが必要になります。

肝機能検査のAST, ALT, γ-GTPは、自覚症状の出にくい肝臓の状態を知るための重要な手がかりです。それぞれの数値が何を示しているのか、どのような時に変動するのかを理解することで、検査結果をより深く受け止めることができます。

健康診断は受けるだけでなく、その結果を正しく理解し、異常があれば放置せずに適切な行動をとることが、あなたの肝臓の健康を守るための第一歩です。ぜひ、ご自身の検査結果に関心を持ち、日々の健康管理に役立ててください。

オンライン事前相談のご案内

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109