- 2025年4月10日

- 2025年10月7日

【ただの疲れ】じゃないかも? 肝硬変・肝がんの危険を知らせる【7つのサイン】を見逃さないで!

「なんだか最近、疲れやすくて…歳のせいかしら?」

「食欲もないし、夏バテかな?」

年齢を重ねると、誰しも体調の変化を感じやすくなるものです。でも、その不調、本当に「歳のせい」や「一時的なもの」で片付けてしまって大丈夫でしょうか?

私たちの体の中で、文句も言わずに働き続ける「肝臓」。とても我慢強く、予備能力も高いため、「沈黙の臓器」と呼ばれています。少しくらいダメージを受けても、なかなかSOSサインを出してくれません。だからこそ、症状が出たときには、病気がかなり進行してしまっているケースも少なくないのです。

でも、肝臓は完全に沈黙しているわけではありません。深刻な状態になる前に、私たちの体に様々な「サイン」を送ってくれています。

今回は、肝臓が硬くなってしまう「肝硬変」や、命に関わる「肝臓がん」といった怖い病気につながる可能性のある、肝臓からのSOSサイン【7つのポイント】をご紹介します。「いつもの疲れ」や「ちょっとした変化」と見過ごされがちなサインの中に、未来の健康を守るための大切なヒントが隠れているかもしれません。

気づかないうちに進行?「肝硬変」とはどんな状態?

「肝硬変(かんこうへん)」という言葉を聞いたことがありますか? これは、長年にわたる肝臓への負担(B型・C型肝炎ウイルス、長期間の過剰な飲酒、脂肪肝(特にNASH)など)によって、肝臓の細胞が壊れては修復される、ということを何度も繰り返した結果、肝臓全体が硬く変化してしまった状態を指します。

例えるなら、ケガをした皮膚が治るときに硬い「かさぶた」ができるように、肝臓にも炎症と修復の過程で「線維(せんい)」という硬い組織が増えてしまうのです。この線維組織が増えすぎると、肝臓本来のしなやかさが失われ、ゴツゴツと硬くなってしまいます。

硬くなった肝臓では、血液の流れが悪くなり、肝臓が持つ大切な働き(栄養をエネルギーに変える「代謝」、有害物質を分解する「解毒」、消化を助ける「胆汁の生成」など)が十分にできなくなってしまいます。さらに、肝硬変は「肝不全」という状態や、「肝臓がん」が発生するリスクが非常に高い、要注意な状態なのです。

【要注意】肝臓からのSOS!見逃したくない7つのサイン

これからご紹介するサインは、肝機能がかなり低下している、あるいは肝硬変がある程度進行している可能性を示唆します。特に複数のサインが見られる場合は、早めの対応が必要です。

① 皮膚や白目が黄色くなる、体がかゆい(黄疸・掻痒感 そうようかん)

- なぜ起こるの?: 肝臓の機能が落ちると、古くなった赤血球の分解物である「ビリルビン」という黄色い色素をうまく処理・排泄できなくなります。血液中に増えたビリルビンが皮膚や白目の部分に沈着することで、黄色く見えるのが「黄疸(おうだん)」です。また、胆汁の流れが悪くなることで、かゆみを引き起こす物質が血液中にたまり、全身に強いかゆみが出ることがあります(掻痒感)。尿の色が濃い茶色(ビールのような色)になるのも、ビリルビンが尿に多く排出されているサインです。

- 見つけたら?: 見た目で分かりやすいサインであり、肝機能が低下していることを示します。早めに医療機関を受診しましょう。

② 原因不明のだるさ・疲れやすさが続く、食欲がない

- なぜ起こるの?: 肝臓はエネルギーを作り出し、体に必要なタンパク質を合成し、体内の有害物質を解毒する、まさに「体の化学工場」。その機能が低下すると、エネルギー不足になったり、アンモニアなどの有害物質が体に溜まったりして、原因のはっきりしない強いだるさや慢性的な疲労感、食欲不振につながります。

- 見つけたら?: 単なる疲れや夏バテと決めつけず、特に他に思い当たる原因がないのにこれらの症状が長く続く場合は、肝臓の異常も疑ってみる必要があります。

③ 集中できない、昼間に眠気が強い、手が羽ばたくように震える(肝性脳症 かんせいのうしょう)

- なぜ起こるの?: 本来、肝臓で解毒されるはずのアンモニアなどの有害物質が、肝機能の低下によって血液中に増え、脳にまで達してしまうと、脳の正常な働きが妨げられます。これを「肝性脳症」といいます。初期には、注意力が散漫になる、時間や場所が分からなくなる(見当識障害)、性格が変わる、昼夜のリズムが逆転して昼間に強い眠気に襲われる、などの症状が現れます。特徴的なサインとして、両腕を前にまっすぐ伸ばした時に、鳥が羽ばたくように手が不規則に震える「羽ばたき振戦(はばたきしんせん)」が見られることもあります。

- 見つけたら?: 肝性脳症は、肝機能が著しく低下していることを示す危険なサインです。進行すると昏睡状態に陥ることもあるため、これらの症状に気づいたら、すぐに医療機関を受診する必要があります。

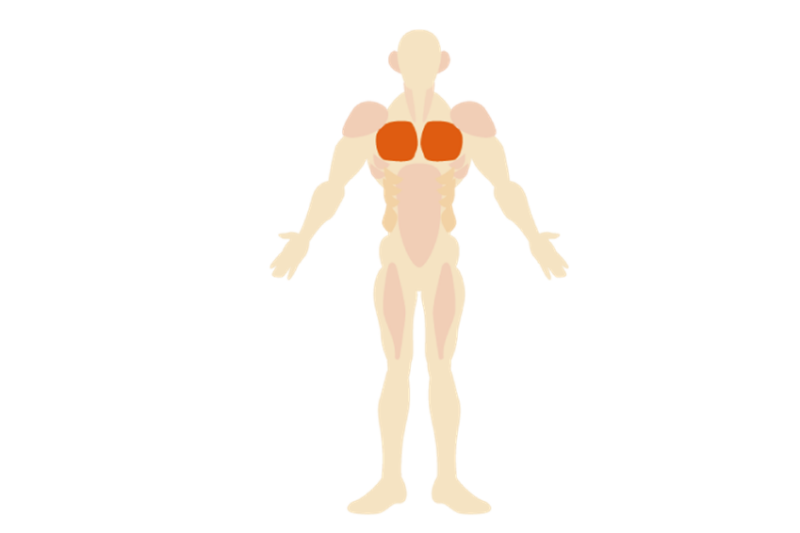

④ 【男性なのに】胸がふくらんでくる、手のひらが不自然に赤い

- なぜ起こるの?: 肝臓は、体内のホルモンのバランスを調整する役割も担っています。肝機能が低下すると、女性ホルモン(エストロゲン)の分解がうまくいかなくなり、血液中の濃度が高まります。その影響で、男性でも乳房が女性のようにふくらんでくる「女性化乳房」という現象が見られることがあります。また、同じくホルモンバランスの乱れなどが原因で、手のひら、特に親指の付け根(母指球)と小指の付け根(小指球)のあたりが、まだらに不自然に赤くなる「手掌紅斑(しゅしょうこうはん)」が現れることも、肝機能低下の特徴的なサインの一つです。

- 見つけたら?: これらの見た目の変化も、肝臓からのサインである可能性があります。

⑤ 足がむくむ、お腹がパンパンに張って苦しい、息切れがする

- なぜ起こるの?: 肝臓は、血液中の水分バランスを保つ上で重要な「アルブミン」というタンパク質を作っています。肝機能が低下してアルブミンの合成能力が落ちると、血液中のアルブミン濃度が低下し、血管の中から水分が漏れ出しやすくなります。その結果、足などに「むくみ(浮腫)」が出現します。また、肝硬変などで肝臓の中の血液の流れが悪くなると(これを「門脈圧亢進(もんみゃくあつこうしん)」といいます)、お腹の中に水がたまってしまう「腹水(ふくすい)」が起こり、お腹がカエルのようにパンパンに張って苦しくなります。さらに、胸(胸腔)に水がたまる「胸水(きょうすい)」が起こると、肺が圧迫されて息切れの原因にもなります。

- 見つけたら?: 急な体重増加を伴うむくみやお腹の張りは、肝硬変が進行しているサインかもしれません。息苦しさを伴う場合は特に注意が必要です。

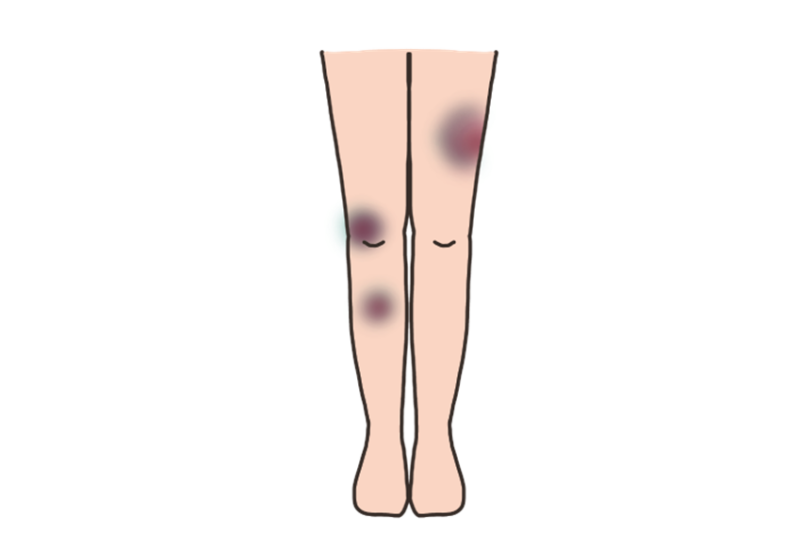

⑥ あざができやすい、鼻血や歯ぐきからの出血が止まりにくい、ちょっと動くと息切れ・動悸がする(貧血症状)

- なぜ起こるの?: 肝臓は、血液を固めるために必要な様々な因子(凝固因子)を作っています。肝機能が著しく低下すると、これらの凝固因子の生成が不足し、血が固まりにくくなります。そのため、ぶつけた覚えがないのにあざができたり、鼻血や歯ぐきからの出血がなかなか止まらなくなったりします。また、肝硬変が進行すると、血液の成分(特に血小板:出血を止める働きをする)を作る骨髄の働きを抑えたり、脾臓(ひぞう)という臓器が腫れて血小板を壊しやすくなったりするため、さら出血しやすくなります。加えて、赤血球が減ることで貧血状態になり、階段を上るなど少し動いただけでも息切れや動悸を感じやすくなります。

- 見つけたら?: 出血傾向や貧血症状は、肝臓の機能がかなり低下していることを示唆します。

⑦ 突然、血を吐いた・黒い便が出た、お腹の表面の血管が浮き出て見える

- なぜ起こるの?: 肝硬変などで肝臓が硬くなり、肝臓の中の血液の流れが悪くなると(門脈圧亢進)、血液は行き場を求めて、本来はあまり血液が流れていない別のルート(側副血行路)を通ろうとします。その結果、食道や胃の血管がこぶのように膨らんでしまうことがあります(食道・胃静脈瘤)。この静脈瘤は壁が薄いため、何かのきっかけで破裂すると、突然大量に血を吐いたり(吐血)、血液が胃酸で黒くなった便(タール便、下血)が出たりします。これは命に関わる非常に危険な状態で、緊急治療が必要です。同様に、お尻の近くの血管(直腸静脈瘤)が破れて下血することもあります。また、お腹の表面の血管が拡張し、おへその周りを中心に蛇がとぐろを巻いたように、あるいは放射状に青筋だって浮き出て見えることがあり、これを「メデューサの頭」と呼びます。これも門脈圧亢進のサインです。

- 見つけたら?: 吐血やタール便は、一刻を争う状態です。すぐに救急車を呼ぶか、医療機関を受診してください。お腹の血管が浮き出てきた場合も、肝硬変が進行している可能性が高いサインです。

「もしかして?」と思ったら、決して放置しないで!

今回ご紹介した7つのサインは、どれも肝臓があなたに送る重要なSOSです。中には、吐血や意識障害のように、命に直結する緊急性の高いサインもあります。

「ただの疲れだろう」「年のせいだ」…そう思いたい気持ちも分かりますが、自己判断は禁物です。これらのサインに一つでも気づいたら、あるいは気になることがあれば、ためらわずに医療機関(内科、消化器内科、肝臓専門医など)を受診してください。

診察では、いつからどのような症状があるのかを詳しく伝えましょう。医師は、血液検査で肝機能や原因(ウイルスなど)を調べたり、腹部超音波(エコー)検査で肝臓の形や硬さ、腹水の有無などを確認したりします。必要に応じて、CTやMRIといった画像検査や、肝臓の硬さをより詳しく測る検査(Shear wave エラストグラフィーなど)が行われることもあります。

肝臓の健康を守るために、私たちができること

怖い病気の話が続きましたが、肝臓の健康を守るためにできることはたくさんあります。

- サインに気づくアンテナを張る: まずは、今回ご紹介したような体の変化に日頃から注意を払い、「あれ?」と感じる感覚を大切にすることです。

- 原因へのアプローチが根本解決: 肝硬変や肝臓がんの多くは、その原因となる病気(B型・C型肝炎、アルコール性肝障害、NASHなど)が長期間続くことで起こります。ウイルス性肝炎であれば抗ウイルス治療を受ける、アルコール性であれば禁酒する、NASHであれば食事療法や運動療法で生活習慣を改善するなど、根本的な原因に対する治療や対策をきちんと行うことが、進行を防ぐ上で最も重要です。

- 定期的な健康診断を欠かさない: 特に、肝臓病のリスクが高いとされる方(ウイルス性肝炎のキャリアの方、長年お酒を飲む習慣がある方、肥満や糖尿病など生活習慣病をお持ちの方など)は、症状がなくても定期的に健康診断を受け、肝臓の状態(血液検査や腹部エコーなど)をチェックすることが非常に大切です。

早期発見・早期対応が未来を変える

肝臓は、ダメージを受けてもなかなか症状を出さない「沈黙の臓器」です。しかし、肝硬変や肝臓がんといった深刻な状態になる前に、様々なサインを通じて私たちに警告を発してくれています。

黄疸、だるさ、意識の変化、むくみ、出血しやすい…など、一見すると肝臓とは結びつかないような症状や、見過ごしてしまいがちな変化の中に、肝臓からの重要なメッセージが隠れているかもしれません。

少しでも「おかしいな」「気になるな」と感じることがあれば、決して自己判断したり、放置したりせず、できるだけ早く医療機関を受診してください。それが、あなたの未来の健康を守るための、最も確実で大切な一歩となります。定期的なチェックと、サインに気づいたときの早期対応で、あなたの頑張り屋さんの肝臓を、ぜひ守ってあげてくださいね。

オンライン事前相談のご案内

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109