- 2025年4月10日

- 2025年10月6日

もう治らないと諦めないで!肝硬変治療を変える「再生医療」の最前線

こんにちは。

「肝硬変」と診断され、これからの治療や生活に不安を感じていらっしゃる方、そしてそのご家族の方も多いのではないでしょうか。

肝臓は「沈黙の臓器」。症状が出にくいため、気づいたときには病気が進み、肝硬変と診断されるケースも少なくありません。これまでの肝硬変治療は、進行を遅らせることが主な目的で、「根本的に治すのは難しい」と考えられてきました。

しかし、医学は日々進歩しています。近年、「再生医療」という新しいアプローチが、肝硬変治療に大きな希望の光をもたらそうとしています。

今回は、肝硬変とはどのような病気なのかを簡単におさらいしつつ、再生医療をはじめとする最新の治療法がどこまで進んでいるのか、その可能性について詳しくご紹介します。「もう治らない」と諦める前に、ぜひ知っていただきたい情報です。

まず知っておきたい「肝硬変」のこと

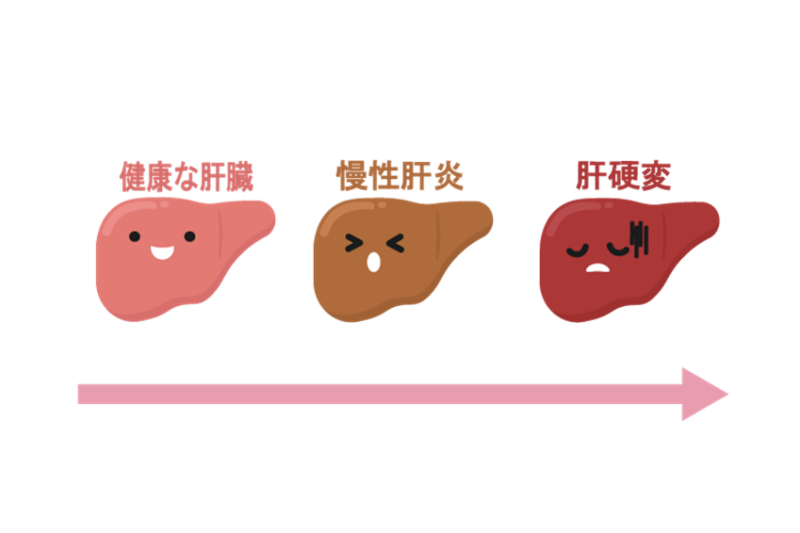

肝硬変とは、B型肝炎やC型肝炎といったウイルス感染、長期間にわたるアルコールの飲みすぎ、あるいは近年増えている脂肪肝(特にNASH:非アルコール性脂肪性肝炎)などが原因で、肝臓に慢性的な炎症が起こり、その結果、肝臓全体が硬く変化してしまった状態を指します。

炎症によって肝臓の細胞が壊れると、体はそれを修復しようとしますが、その過程で「線維(せんい)」という硬い組織がたくさん作られてしまいます。この線維が増えすぎると、肝臓は弾力を失ってゴツゴツと硬くなり、血液の流れも悪くなります。

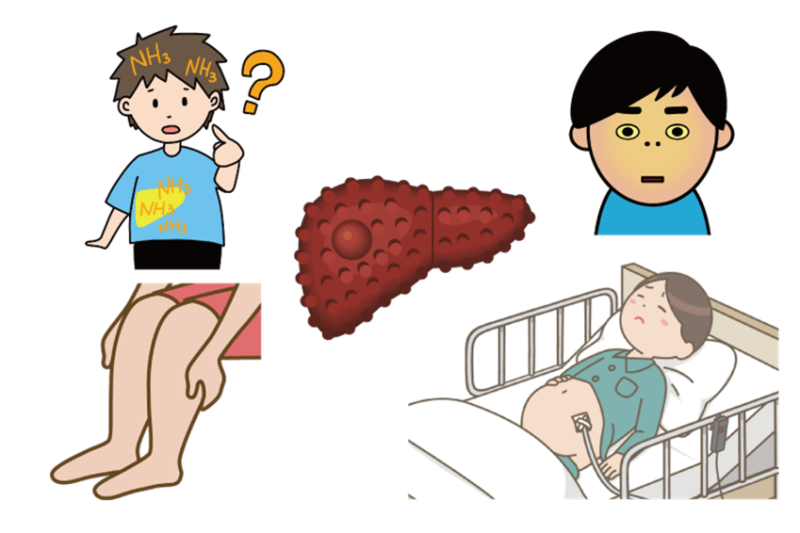

その結果、肝臓本来の重要な働き(栄養の代謝、有害物質の解毒、胆汁の生成など)が十分にできなくなり、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)、むくみ、お腹に水がたまる(腹水)、意識障害(肝性脳症)といった様々な症状が現れてきます。さらに、肝臓がんが発生するリスクも非常に高くなる、深刻な状態なのです。

これまでの肝硬変治療とその限界

現在の一般的な肝硬変の治療は、残念ながら硬くなってしまった肝臓を元の柔らかい状態に戻すのではなく、病気の進行を少しでも遅らせ、症状を和らげることが中心です。

- 薬物療法: 腹水を減らす利尿剤、肝性脳症を改善する薬、かゆみを抑える薬など、症状に応じた対症療法。そしてタンパク合成を促す分岐鎖アミノ酸製剤(BCAA)による治療。

- 食事療法・生活指導: 肝性脳症リスクが高い場合にはタンパク質を制限した食事。禁酒。

- 原因疾患への治療: ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法など。

根本的に肝臓の機能を回復させる唯一の方法は「肝臓移植」ですが、ドナー(臓器提供者)が圧倒的に不足していることや、手術を受けられる方の年齢や体の状態に制限があること、高額な医療費など、多くの課題があり、誰もが受けられる治療ではありません。

新たな希望!「再生医療」による肝硬変治療

こうした状況の中で、大きな期待を集めているのが「再生医療」、特に「幹細胞(かんさいぼう)」を用いた治療です。

幹細胞とは、私たちの体の中にある特殊な細胞で、様々な種類の細胞に変化する能力(分化能)と、自分自身を複製する能力(自己複製能)を持っています。この幹細胞の力を利用して、傷ついた臓器や組織の機能を回復させようというのが、再生医療の考え方です。

【注目される「(自己脂肪由来)幹細胞点滴療法」】

現在、肝硬変に対して研究・臨床応用が進められている再生医療の一つに、「(自己脂肪由来)幹細胞点滴療法」があります。

- ご自身の脂肪から幹細胞を採取: 患者さんご自身の、負担の少ないお尻などの皮下脂肪から、ごく少量の脂肪を採取します。

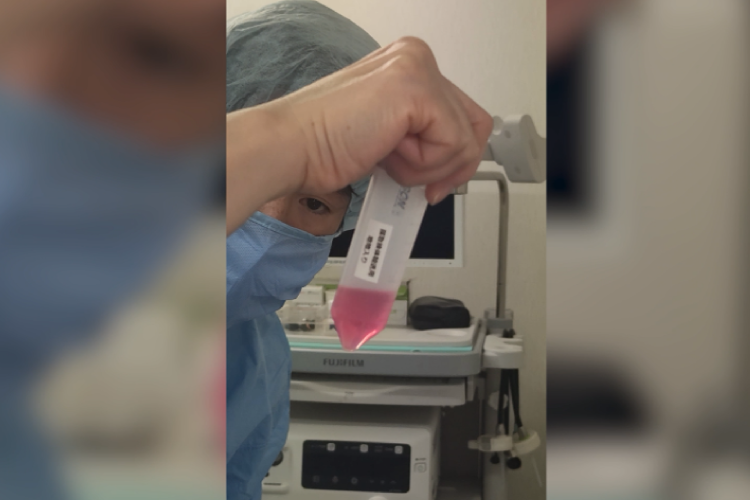

- 幹細胞を培養・増殖: 採取した脂肪から幹細胞だけを取り出し、専門の施設で安全に培養し、数を増やします。

- 点滴で体内に戻す: 増やした幹細胞を、点滴によって患者さんの体内に戻します。

【幹細胞はなぜ肝臓に効くの?】

点滴で投与された幹細胞には、以下のような働きによって、傷ついた肝臓の回復を助ける可能性が期待されています。

- ホーミング効果: 幹細胞は、体の中で炎症が起きている場所や傷ついた場所に自然と集まっていく性質があります。

- 抗炎症作用: 肝臓で起きている慢性的な炎症を抑える働きがあります。

- 線維化抑制作用: 肝臓が硬くなる原因である線維組織の生成を抑える可能性があります。

- 組織修復促進: 傷ついた肝細胞の修復を助けたり、新しい血管の形成を促したりする物質を分泌します。

【現状と注意点】

この幹細胞点滴療法は、肝機能の改善や線維化の進行抑制、だるさなどの自覚症状の緩和といった効果が期待され、研究が進められています。ご自身の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが低いというメリットもあります。

ただし、まだ保険適用が認められた標準的な治療法ではなく、主に自由診療として提供されています。効果の現れ方には個人差があり、全ての方に劇的な改善が見られるわけではありません。治療を受ける際には、その効果や安全性、費用について、専門医から十分に説明を受け、納得した上で判断することが重要です。

再生医療だけじゃない!広がる肝硬変治療の選択肢

再生医療以外にも、肝硬変やその原因となる病気に対する新しい治療法の研究開発が世界中で進んでいます。

- 肝臓の線維化を抑える薬: 肝臓が硬くなる「線維化」のプロセスに直接作用して、進行を食い止める新しいタイプの薬の開発が進められています。

- 移植医療の進歩: ドナー不足を補うため、一つの提供肝臓を二人に移植する「分割肝移植」や、iPS細胞などから肝臓の細胞や小さな組織(ミニ臓器・オルガノイド)を作り出して移植する研究も精力的に行われています。

- 遺伝子治療: 特定の遺伝子が原因で起こる肝臓の病気に対して、正常な遺伝子を導入する治療法も開発されています。

- 進化した幹細胞治療: 幹細胞に特定の遺伝子を導入するなどして、治療効果をさらに高めた「デザイナー幹細胞」を用いた治療法の研究も始まっています。

未来の肝硬変治療:「組み合わせ」と「オーダーメイド」

将来的には、これらの新しい治療法(再生医療、新薬、遺伝子治療、細胞移植など)が、単独ではなく、患者さん一人ひとりの病状や原因、体の状態に合わせて最適に組み合わされる「オーダーメイド医療(個別化医療)」へと進化していくと考えられます。

その中で、再生医療は、失われた肝機能を補い、組織の修復を促すという点で、中心的な役割を担っていくことが期待されています。

諦めずに、希望を持って

かつては「一度なったら治らない」と言われてきた肝硬変ですが、医学の進歩は目覚ましく、治療の選択肢は着実に増えています。再生医療をはじめとする新しい治療法は、肝硬変と闘う患者さんとそのご家族にとって、大きな希望となりつつあります。

もちろん、新しい治療法にはまだ課題もあります。しかし、「もう打つ手がない」と諦めてしまう前に、まずは最新の情報に関心を持ち、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。

肝臓病でお悩みの方、現在の治療法に限界を感じている方、新しい治療の可能性について知りたい方は、ぜひ一度、再生医療にも詳しい専門医にご相談ください。

そして何より、肝硬変への進行を防ぐためには、その原因となる病気(ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝など)を早期に発見し、適切に対処することが最も重要です。定期的な健康診断と、気になる症状があれば早めに受診すること。それが、あなたの未来の肝臓の健康を守るための、確かな一歩となります。

オンライン事前相談のご案内

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109