- 2025年8月14日

- 2025年10月6日

【肝臓病専門医が解説】脂肪肝を改善する食事・運動の具体的な方法

なぜ脂肪肝に「具体的な」対策が必要なのか?

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、自覚症状がないまま脂肪が蓄積し、やがて肝炎、肝硬変、肝がんへと進行するリスクを秘めています。単なる「食べ過ぎ」や「運動不足」だけでなく、実は知られざる要因が関わっていることも少なくありません。

「健康診断で脂肪肝を指摘されたが、何をどう変えれば良いか分からない」

「頑張っているのに改善が見られない」

と感じている方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、肝臓病専門医の視点から、脂肪肝を改善するための食事と運動の「具体的な」方法に焦点を当て、日々の生活に取り入れやすい実践的なアプローチをお伝えします。

1. 食事療法:肝臓に優しい「食べ方と選び方」の極意

脂肪肝改善の約8割は食事で決まると言われるほど、食生活の見直しは重要です。単なるカロリー制限だけでなく、その「質」と「食べ方」に注目しましょう。

1-1.肝臓が喜ぶ食材の選び方と具体的な摂り方

既存の記事で糖質・脂質の制限や食物繊維の重要性が述べられていますが、さらに具体的な食材とポイントを掘り下げます。

野菜・きのこ類・海藻類:デトックスと抗酸化の強力な味方

・特に緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜など)はビタミンKが豊富で肝臓の血液凝固機能をサポートします。ニンジンやカボチャのβ-カロテンは肝細胞保護に。

・キャベツやブロッコリーはデトックス作用があり、肝臓の解毒を助けます。

・きのこ類(しいたけ、舞茸、エリンギなど)はβ-グルカンや食物繊維が豊富で、肝臓の免疫機能を高め、脂肪肝やコレステロール値の改善にも役立ちます。

・海藻類(わかめ、昆布、ひじきなど)に含まれるフコイダンやアルギン酸は腸内環境を整え、肝臓の負担を軽減。特にわかめは解毒を助けるフコイダンが豊富です。

・摂取方法のコツ: 食事の最初に野菜から食べる「ベジファースト」は、血糖値の急上昇を防ぐのに効果的です。毎食、意識して多めに摂り入れましょう。

良質なタンパク質:肝臓の修復と代謝をサポート

・肉類だけでなく、青魚(サバ、イワシなど)のオメガ3脂肪酸(EPA、DHA)は肝臓の脂肪代謝を促進し、脂肪肝やコレステロール値のコントロールに役立ちます。鮭のアスタキサンチン、マグロのビタミンDも肝機能サポートに有効です。

・大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)は低カロリーで肝臓に優しく、イソフラボンやレシチンが脂肪代謝をサポートします。最近は大豆ミートや大豆ヨーグルトなど、多様な形で取り入れやすくなっています。

・注意点: ベーコンやウィンナー、魚肉ソーセージなどの加工品は塩分や脂質が多いので控えめに。

意外な「救世主」たち:コーヒーと笑いの力

・コーヒー:1日1~2杯のブラックコーヒーは、クロロゲン酸が肝臓の炎症を抑える効果があることが研究で示されています。ただし、砂糖やクリームは控えましょう。

・笑い:毎日20分以上笑うと内臓脂肪が減少し、肝機能が向上することが分かっています。ストレス軽減やNK細胞の活性化による免疫力向上にも繋がります。作り笑いでも効果があるため、意識的に笑顔を増やすだけでも良いでしょう。

1-2. 脂肪肝を悪化させない「食べ方」の習慣

既存の記事で「早食いをやめよう」と提案されていますが、さらに深掘りして具体的な行動に繋げます。

「ゆっくり食べる」を徹底する:一口30回噛む意識

・食事開始から約20分後に満腹感を感じる体の仕組みを理解し、一口につき30回ほど噛むことを意識すると、食べ過ぎを防ぎ、血糖値の急上昇を抑えられます。

「隠れた糖質・脂質」に要注意:飲み物と加工食品の見直し

・清涼飲料水、スポーツドリンク、加糖コーヒー、フルーツジュースなどは、意外なほど多くの糖分(特に果糖)を含んでいます。普段は水やお茶に切り替えるのがおすすめです。

・スナック菓子、インスタント食品、ファストフードなどの加工食品は、肝臓への負担が大きいため、できるだけ避けるようにしましょう。

夜遅い食事は避ける

就寝の3時間前までに夕食を済ませるのが理想です。

2.運動療法:継続可能な「体質改善」へのアプローチ

運動は、肝臓にたまった脂肪を燃焼させ、インスリンの働きを良くする重要な要素です。無理なく続けられる「具体的な運動習慣」を身につけましょう。

2-1. 有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせ

既存の記事でウォーキングや筋トレの推奨はありますが、より具体的な目標設定や組み込み方を提案します。

ウォーキング:「健康ペース」と「燃焼ペース」の使い分け

・健康・体調管理目的(ゆっくり目):会話しながら歩ける程度のペース。女性は1分あたり約100歩、男性は約87歩を目安に、日常的に続けることで糖尿病予防効果が期待できます。

・体力アップ・脂肪燃焼目的(少し早歩き):軽く汗ばむ程度で、会話がしづらくなるくらいの運動量。ランニングやエアロビクスに近い効果があり、体脂肪燃焼を期待できます。

・目標設定:まずは1日30分程度、週3回以上から始め、慣れてきたら週に合計250分の中〜高強度運動を目指しましょう。

筋力トレーニング:代謝の土台作り

・筋肉は体内で最もエネルギーを消費する組織です。スクワット、腹筋、腕立て伏せなど、自宅で手軽にできる簡単な筋トレを週2~3回取り入れると、基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすい体になります。

・プロテインやサプリメントの摂取には注意:過剰なタンパク質摂取や、品質が不確かな海外製サプリメントは肝臓に負担をかける可能性があります。肝臓の数値上昇が筋肉のせいと思い込まず、専門医に相談しましょう。

2-2. 日常生活への「ながら運動」の取り入れ方

特別な時間を設けなくても、運動量を増やす工夫を提案します。

意識的な活動量アップ

通勤時に一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使う、家事や買い物の際に少し遠回りするなど、日常生活の中でこまめに体を動かす「ながら運動」を習慣化しましょう。

継続のコツ

急に激しい運動を始めず、ご自身の体力に合わせて少しずつステップアップすることが大切です。無理なく、楽しく続けられる方法を見つけることが成功の鍵です。

3. 専門医が伝える「諦めない」ための次の一手

食事や運動を頑張ってもなかなか改善しない場合、あるいは症状の進行が気になる場合は、決して自己判断せず、専門医に相談することが最も重要です。

3-1. 正確な診断の重要性:あなたの脂肪肝はどのレベル?

- 「隠れ脂肪肝」やNASHへの進行の可能性:痩せている方でも脂肪肝になることがあり、NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)への進行リスクが高い場合があります。脂肪肝が単純性か、炎症を伴うNASHかを見極めることが重要です。

- 専門的な検査の活用:健康診断の血液検査(AST, ALT, γ-GTP)だけでなく、腹部超音波(エコー)検査で肝臓の脂肪の蓄積具合や硬さ(線維化の程度)を視覚的に、かつ非侵襲的に評価することが有効です。当院院長は肝臓病専門医かつ超音波専門医であり、精緻な診断が可能です。必要に応じて、肝臓の硬さを測る「肝硬度測定(shear wave elastographyなど)」や線維化マーカーの血液検査も行います。

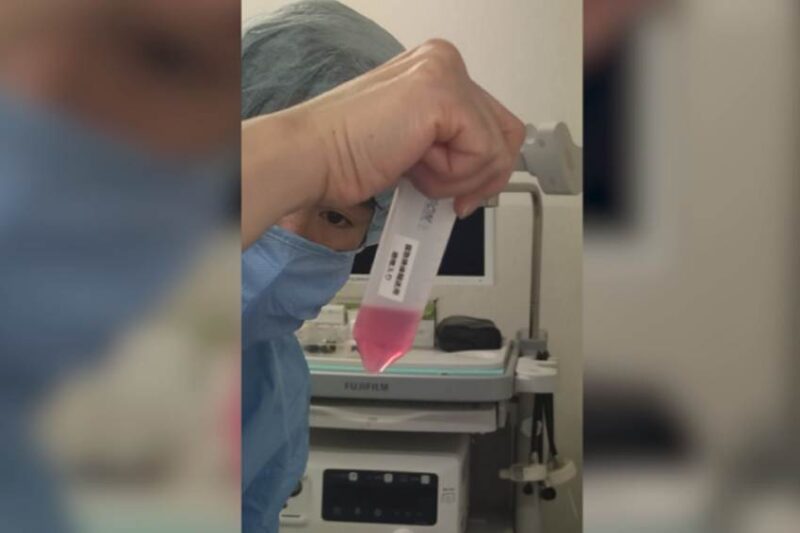

3-2. 再生医療という新たな選択肢

生活習慣の改善だけでは不十分な場合や、すでに肝臓の線維化が進行していると診断された場合でも、諦める必要はありません。

幹細胞を用いた肝臓再生医療

当院では、患者様ご自身の脂肪組織から採取・培養した幹細胞を体内に戻す再生医療を提供しています。幹細胞は、肝臓の炎症を抑えたり、線維化の進行を抑制したり、損傷した肝細胞の修復や再生を促したりする可能性が期待されています。

具体的な改善例

当院での幹細胞治療により、肝機能数値の改善、腹水の減少、倦怠感の軽減、QOL(生活の質)の向上 といった効果がみられています。短期間で魔法のように治るわけではありませんが、半年から1年かけて徐々に症状が改善するケースが多く見られます。

「治らない」と諦める前に

肝臓の線維化はかつて不可逆的と考えられていましたが、再生医療は線維化そのものにアプローチし、肝臓が持つ本来の回復力を引き出す可能性を秘めています。

あなたの肝臓を守る「具体的な行動」を今日から

脂肪肝の改善は、一朝一夕にはいきません。しかし、適切な知識と具体的な行動、そして必要に応じた専門医のサポートがあれば、十分に改善を目指せる病気です。

食事の「質と食べ方」を見直す

肝臓に良い食材を積極的に摂り、早食いを避け、隠れた糖質・脂質に注意しましょう。

「継続可能な運動」を習慣化する

ウォーキングと筋トレを組み合わせ、日常生活に無理なく運動を取り入れましょう。

体からのSOSを見逃さない

倦怠感やむくみなど、肝臓からのサインに気づき、定期的な健康診断を欠かさず受けましょう。

専門医に相談する

自己流の対策で改善が見られない場合や、症状の進行が気になる場合は、迷わず肝臓病専門医にご相談ください。再生医療という新たな選択肢が、あなたの未来を拓くかもしれません。

「まだ間に合う」という希望を持って、今日から一歩を踏み出してみませんか? 当院では、Curonによるオンライン事前相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。