- 2025年8月14日

- 2025年10月6日

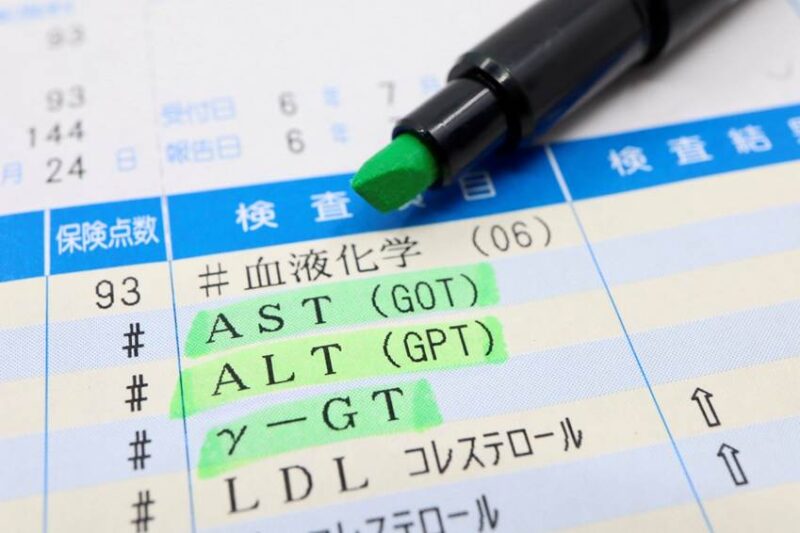

AST・ALTが高い原因は?健康診断で異常値を指摘された方へ

こんにちは、さいとう内科クリニック院長の斉藤雅也です。

健康診断の結果を受け取って、「肝機能の数値がAST(GOT)やALT(GPT)といった項目で高めですね」と指摘され、ドキッとした経験はありませんか?多くの方は「お酒の飲みすぎかな?」「ちょっと疲れているだけだろう」と考えてしまいがちですが、これらの数値の異常は、あなたの肝臓が何らかのSOSサインを発している可能性を示唆しています。

肝臓は「沈黙の臓器」とよく言われます。これは、肝臓が非常に我慢強く、かなりのダメージを受けても自覚症状がほとんど現れないためです。だからこそ、健康診断で現れる血液検査の数値は、症状がないうちに肝臓の状態を知るための非常に重要な手がかりとなります。

この記事では、AST・ALTが高いと指摘されたときに考えられる意外な原因や、数値の裏に隠されたメッセージ、そして「手遅れになる前」に取るべき具体的な行動について、肝臓病専門医の視点から詳しく解説します。

AST・ALTの「高値」が示す肝臓のSOSとは?

ASTとALTは、肝臓の細胞の中に多く含まれている酵素です。肝細胞がウイルス感染、アルコール、薬剤、脂肪の蓄積など何らかの原因でダメージを受けて壊れると、これらの酵素が血液中に漏れ出してきます。そのため、血液中のASTとALTの数値が高いほど、肝細胞が多く壊れている、つまり肝臓がダメージを受けていると考えられます。

日本人間ドック学会の基準では、ASTもALTも30U/L以下が正常範囲とされ、51U/L以上は「異常」とされます。もし数値が100U/Lを超えている場合は、慢性肝炎や脂肪肝などの肝臓病が強く疑われ、300U/Lを超えると入院が必要となる可能性が高い危険な状態です。

重要なのは、「100U/L以下なら大丈夫」と安易に自己判断しないことです。医師から「経過観察で大丈夫」と言われたとしても、それは「安全信号」ではなく、肝臓に負担がかかっている可能性を示すサインであることがあります。

あなたの数値が高い「意外な理由」を見過ごしていませんか?

AST・ALTの上昇は、肝炎ウイルスやアルコールの過剰摂取、脂肪肝などが主な原因として挙げられます。しかし、中には見過ごされがちな原因や、誤解されやすいケースもあります。

1.「健康のための筋トレ」が肝臓の数値を上げている?

健康意識が高く、日常的に筋力トレーニングをしている方でも、ASTやALTの数値が上がることがあります。特にASTは肝臓だけでなく、心臓の筋肉や骨格筋にも多く含まれる酵素のため、激しい運動によって筋肉がダメージを受け、修復される過程で血液中に流れ出すことで一時的に数値が上昇する可能性があるのです。しかし、「筋トレのせいだから大丈夫」と自己判断するのは危険です。その裏に、肝臓そのものの問題が隠れているケースも少なくありません。

2.プロテインやサプリメントの過剰摂取

筋肉量を増やすためにプロテインや様々なサプリメントを摂取している場合、その過剰摂取が肝臓に大きな負担をかける可能性があります。特に、過剰なタンパク質摂取や、肝臓に負担をかける成分が含まれた製品は、肝機能障害の原因となるケースも報告されています。

3.「隠れ脂肪肝」の可能性

「筋トレしているから大丈夫」「痩せているから関係ない」と思っている方でも、食事内容の偏り(高糖質・高脂質な食事、果糖の過剰摂取など)によっては、「隠れ脂肪肝」になっているケースが少なくありません。痩せ型の方でも筋肉量が極端に少ない「隠れ肥満」の状態であれば、摂取エネルギーが消費されにくく、脂肪が肝臓に蓄積されやすくなることがあります。脂肪肝は放置すると、肝臓に炎症が起きる「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」に進行し、さらに肝硬変や肝がんへと進む恐れがある危険な状態です。

4.ASTとALTの「バランス」も重要

ASTとALTのどちらが高いかという比率(AST/ALT比)も、診断の手がかりになります。

・ALT > AST(ALT優位):肝臓そのものに原因がある場合(脂肪肝、慢性ウイルス性肝炎など)に多く見られます。

・AST > ALT(AST優位):アルコール性肝障害や肝硬変が進行した場合、あるいは肝臓以外の筋肉や心臓の病気でASTが上昇することがあります。

これらのように、一見肝臓とは無関係に思える原因や、数値のバランスから、肝臓が送るより具体的なSOSを読み解くことができます。

異常値を指摘されたら、決して放置しない「次の一手」

AST・ALTの高値を指摘された場合、最も重要なのは自己判断せずに肝臓病専門医に相談することです。症状がないからと放置すると、病気が静かに進行し、手遅れになるリスクがあります。専門医は、以下の検査を通じてあなたの肝臓の状態を正確に把握します。

- 血液検査:AST、ALT、γ-GTPだけでなく、肝臓の合成能力を示すアルブミン、解毒能力を示す総ビリルビン、血液凝固能を示すプロトロンンビン時間、さらには肝臓の線維化(硬さ)の進行度と関連する血小板数など、他の関連項目も総合的に評価します。

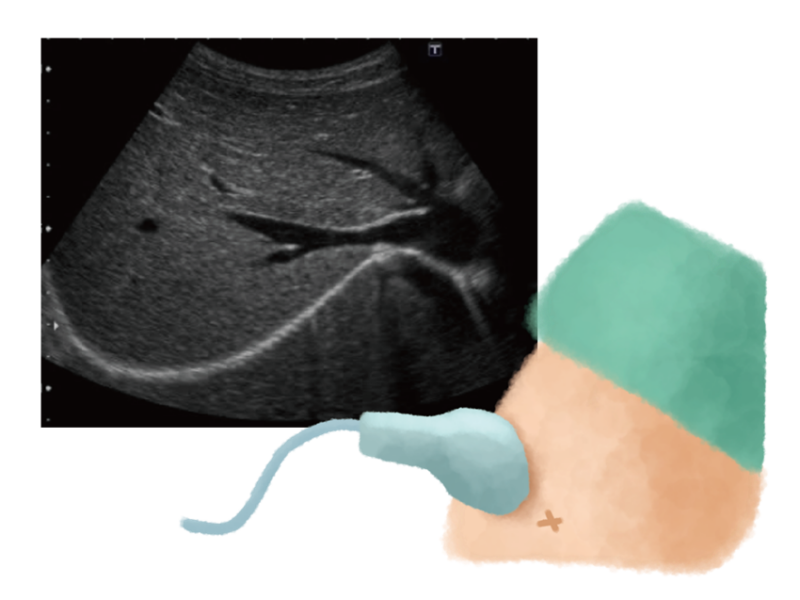

- 腹部超音波(エコー)検査:エコー検査は、痛みなく安全に肝臓の脂肪の蓄積具合(脂肪肝の重症度)、肝臓の形や大きさの異常、そして肝臓の線維化(硬さ)の兆候などを視覚的に確認できる非常に有効な手段です。血液検査の数値が正常範囲内でも、エコーで脂肪肝が見つかることは珍しくありません。当院の院長は、日本肝臓学会の肝臓病専門医であると同時に、超音波専門医でもあり、細微な変化も見逃さないよう、質の高い検査を提供しています。

- 肝硬度測定(Shear wave エラストグラフィなど):肝臓の硬さを数値で測ることで、線維化の進行度合いを客観的に評価できます。これは、肝硬変への進行リスクを判断する上で非常に重要な指標となります。

これらの検査によって、あなたの肝臓がどの段階にあるのか、肝硬変へ進展しているのかなど、正確な診断が得られます。それに基づいて、あなたに本当に合った治療計画を立てることが、改善への近道となります。

「もう治らない」と諦める前に、再生医療という新たな希望

従来の治療法では、一度硬くなってしまった肝臓を完全に元に戻すことは困難とされてきました。しかし、医療は日々進歩しています。

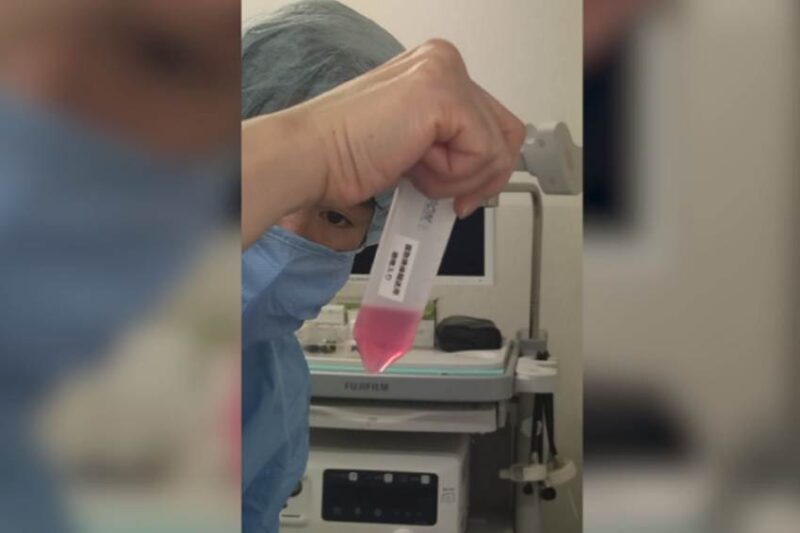

さいとう内科クリニックでは、肝臓の線維化や機能低下に悩む患者様に対し、幹細胞を用いた肝臓再生医療という新しい治療アプローチを提供しています。この治療は、患者様ご自身の脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、点滴で体内に戻すことで、肝臓の炎症を抑え、線維化の進行を抑制し、残存する肝細胞の修復や再生を促す可能性が期待されています。これにより、ASTやALTといった肝機能の数値の改善や、全身倦怠感の軽減、食欲の改善、腹水やむくみのコントロールなど、患者様のQOL(生活の質)の向上にも繋がる可能性を秘めています。

幹細胞治療は、肝硬変の症状が顕著になる前の段階で検討することで、残された肝機能の回復を促し、病気の進行を遅らせる可能性を飛躍的に高めることができます。また、「肝移植しか道はない」と言われた方にとっても、移植までの「橋渡し」となったり、あるいは肝移植を回避できる可能性を提示したりする、新たな希望となり得るものです。患者様ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが極めて低いというメリットもあります。

健康診断で肝臓の数値の異常を指摘されても、「なぜだろう」「どうしよう」と一人で抱え込まず、専門医にご相談ください。あなたの肝臓の数値を改善し、未来の健康を取り戻すために、私たちがお手伝いできることがあるかもしれません。

さいとう内科クリニックでは、Curonを利用したオンラインでの事前相談も受け付けております。ご本人様だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。