- 2025年8月14日

- 2025年10月6日

お腹の膨らみは「腹水」かも?肝硬変で腹水が溜まる原因と治療法

こんにちは、さいとう内科クリニック院長の斉藤雅也です。

健康診断で「脂肪肝」を指摘されたり、肝機能の数値が気になったりしている方もいらっしゃるかもしれませんね。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気が進行してもなかなか自覚症状が出にくい特性を持っています。

そのため、「なんとなく体がだるい」「疲れが取れない」といった漠然とした不調が見過ごされがちです。

もし、最近お腹の張りが気になったり、足のむくみがひどくなったりしているなら、それは肝臓からの深刻なSOSかもしれません。特に、肝硬変が進行すると現れる「腹水(ふくすい)」は、患者様の生活の質(QOL)を著しく低下させ、命にも関わる重要な合併症です。

このブログでは、腹水がなぜ溜まるのか、その背景にある肝硬変という病気について、そして従来の治療法では解決が難しかった腹水に対して、当院が提供する再生医療がどのように新たな希望をもたらすのかをお伝えします。

腹水とは?肝硬変がもたらす恐ろしい合併症

腹水とは、お腹の中(腹腔内)に異常に体液が溜まってしまう状態を指します。肝臓に問題がない場合では腹水は存在しませんが、肝硬変が進行すると、肝臓の機能が低下することで腹水が溜まりやすくなります。

腹水が溜まる主な原因

・アルブミン合成能力の低下

肝臓は血液中の水分バランスを保つ上で重要な「アルブミン」というタンパク質を作っています。肝機能が低下すると、アルブミンの合成能力が落ち、血液中のアルブミン濃度が低下します。これにより、血管の中から水分が漏れ出しやすくなり、むくみや腹水が生じます。

・門脈圧亢進(もんみゃくあつこうしん)

肝硬変によって肝臓が硬くなると、腸から肝臓へ血液を送る門脈という血管の圧力が上昇します。この血流の停滞により、血管から水分が漏れ出しやすくなり、腹水の蓄積が加速します。

腹水がもたらす耐え難い苦痛と生活への影響

・お腹の膨満感と苦しさ: 大量の腹水がお腹に溜まることで、見た目も大きく変化し、強い張りや息苦しさを感じます。

・食欲不振・吐き気: 内臓が圧迫されるため、食事がとれなくなり、吐き気を感じることもあります。

・むくみ: 足などがパンパンにむくみ、体が重く、動くことすら億劫になります。

・感染症のリスク: 腹水に細菌が感染し、「腹膜炎」を起こすリスクがあり、これは命に関わる状態です。

腹水は、肝硬変が進行し、肝臓の機能がもはや体の要求に応えられなくなった非代償性肝硬変の段階で主に出現します。

従来の治療法では、利尿薬、アルブミン投与、腹水を針で直接抜き取る腹水穿刺吸引術(TAP)、腹水濾過濃縮再静注法(KM-CART)などが行われますが、これらは一時的な症状緩和が目的であり、肝臓そのものの機能を回復させるものではありません。

特に、利尿剤でコントロールできない「難治性腹水」の場合、患者様やご家族は「もう打つ手がない」「手遅れだ」と絶望感に苛まれることがあります。

腹水の診断と、その背景にある肝臓の状態

肝臓は「沈黙の臓器」であるため、腹水が溜まるほど肝硬変が進行していても、その背景にある肝臓の状態を正確に把握することが重要です。腹水の診断方法は、主に以下の通りです:

身体診察

腹部の膨らみや波動感(水が溜まっている感覚)を確認します。

血液検査

肝機能(AST, ALT, γ-GTPなど)の評価に加え、アルブミン濃度や、肝臓の線維化(硬さ)の程度を推測するマーカーなどを調べます。ASTやALTは肝細胞がダメージを受けているサインであり、アルブミンは肝臓の合成能力を示す重要な指標です。

画像診断

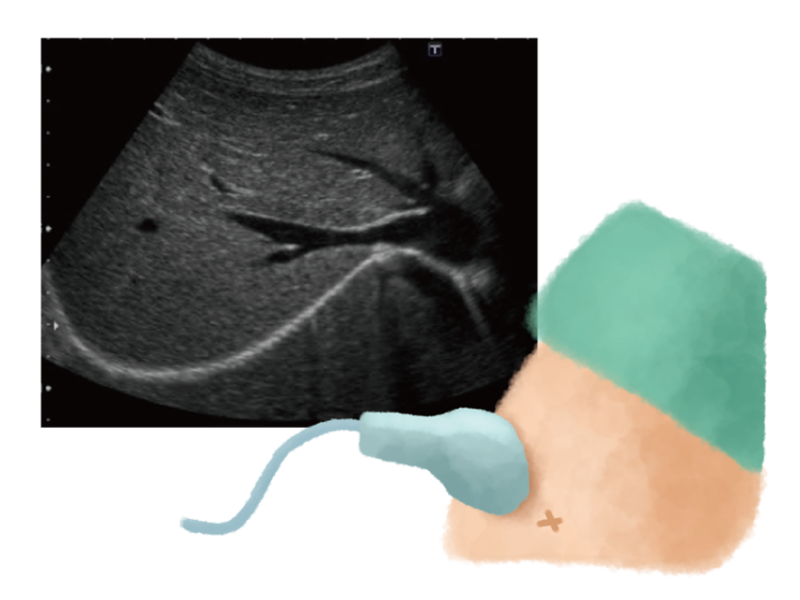

・腹部超音波(エコー)検査: 肝臓の大きさ、形、内部の構造、脂肪の有無やその蓄積具合(軽度・中等度・高度)、腹水の有無、脾臓の腫れ、門脈の血流などを痛みなく安全に視覚的に評価できます。当院の院長は日本超音波医学会の超音波専門医でもあり、質の高い検査を提供しています。

・CT検査・MRI検査: 肝臓の形態変化、腹水、肝がんなどの腫瘍性病変の検出、血管系の評価に有用です。

・肝硬度測定(Shear Wave エラストグラフィなど): エコー検査と組み合わせて、肝臓の硬さ(線維化の程度)を数値で客観的に評価できます。これにより、脂肪肝が炎症を伴うNASHへと進行し、さらに肝硬変へと進むリスクをより正確に評価することが可能です。

これらの検査によって、あなたの肝臓がどのような状態にあり、腹水がどの程度進行しているのかを正確に診断し、最適な治療計画を立てることが重要です。

「手遅れ」と諦める前に:再生医療という新たな希望

肝硬変の治療は、原因となっている病気の治療(ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス薬、アルコール性肝硬変に対する禁酒など)や、合併症(腹水、肝性脳症など)に対する対症療法が中心です。しかし、一度硬くなってしまった肝臓を完全に元の状態に戻すことは、従来の治療では困難とされてきました。そのため、肝移植が唯一の根治治療とされていますが、ドナー不足や手術の負担、費用など多くの課題があります。しかし、医療は日々進歩しています。

さいとう内科クリニックでは、このような患者様に対し、幹細胞を用いた肝臓再生医療という新しい治療アプローチを提供しています。

幹細胞治療の可能性

幹細胞は、体内の損傷した組織に集まる「ホーミング効果」を持ち、肝臓の炎症を抑える「抗炎症作用」、線維化の進行を抑制する「線維化抑制作用」、そして損傷した肝細胞の修復や再生を促す物質を分泌する「組織修復促進作用」を持つと考えられています。当院の幹細胞治療は、患者様ご自身の脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、点滴で体内に戻すものです。ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが極めて低いというメリットがあります。

期待できる効果

・腹水の減少とむくみの軽減: 肝機能の改善によりアルブミン値が向上し、腹水が溜まりにくくなる効果が期待できます。これにより、お腹の張りや息苦しさが軽減し、QOLの向上が見込まれます。

・全身倦怠感の軽減: 肝機能の改善は全身のエネルギー代謝を向上させ、慢性的なだるさや倦怠感を軽減する可能性があります。

・肝機能数値の改善: 炎症が抑えられ、肝細胞へのダメージが軽減されることで、ASTやALTといった肝機能の数値改善が期待できます。

・肝性脳症症状の改善: 肝臓の解毒機能の回復により、アンモニアなどの有害物質が脳に及ぼす影響が軽減され、集中力の向上や昼夜逆転の改善が見られる可能性があります。

・QOL(生活の質)の向上: 身体的症状の改善は、患者様の「もう一度、旅行に行きたい」「家族と楽しい時間を過ごしたい」といった願いの実現に繋がり、精神的な安定と笑顔を取り戻すことにも繋がります。

・治療費用と期間: 肝臓再生医療は現時点では公的医療保険の適用外である自由診療となり、治療費用は1回あたり初回は330万円(税込)です。1回の点滴で完全に治癒する魔法のような治療ではなく、半年程度の期間をかけてゆっくりと効果が現れることが多いですが、病状や体質によっては複数回の点滴が必要となる場合もあります。なお、治療費用は医療費控除の対象となる可能性があります(上限200万円)。

当院は、厚生労働省に第二種再生医療提供計画を提出し受理された医療施設であり、院長は日本肝臓学会の肝臓病専門医です。肝不全に典型的な腹水、むくみ、脳症、倦怠感、黄疸といった症状がある場合でも、肝臓がんが治癒していない状態以外であれば、肝臓再生医療を受けていただくことは可能です。

あなたの肝臓の未来のために、今すぐ行動を

健康診断で肝臓の数値の異常を指摘されたり、腹水の症状に悩まされたりしても、「なぜだろう」「どうしよう」と一人で抱え込まず、専門医に相談することが最も重要です。症状がないからと放置すると、病気が静かに進行し、手遅れになるリスクがあります。

さいとう内科クリニックでは、日本肝臓学会の肝臓病専門医であり、日本超音波医学会の超音波専門医でもある院長が、あなたの肝臓の状態を精緻に診断し、最適な治療計画を提案いたします。

また、Curon(クロン)を利用したオンラインでの事前相談も受け付けておりますので、遠方にお住まいの方や、すぐに来院が難しい方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご本人様だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎いたします。

あなたの肝臓の数値を改善し、未来の健康を取り戻すために、私たちがお手伝いできることがあるかもしれません。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。