- 2025年8月24日

- 2025年10月6日

肝硬変の末期症状とは?余命や治療について医師が解説

「お腹に水が溜まって苦しい」

「手足がパンパンにむくむ」

「ぼんやりすることが多くなった」

「体が重だるくてしんどい」

「肌や目が黄色くなってきた」。

もし、あなた、あるいはあなたの大切なご家族がこのような症状に悩まされているとしたら、どれほど不安な日々を送っていらっしゃるでしょうか。そして、「もうできることはないのだろうか」と絶望的な気持ちになっているかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気がかなり進行するまで具体的なサインを送らない特性があります。そのため、不調を感じて医療機関を受診した時には、すでに深刻な状態に進行しているケースも少なくありません。この記事では、肝硬変の末期症状がどのようなものか、そして「余命」という言葉とどう向き合い、どのような治療の選択肢があるのかについて、専門医の視点から解説します。

肝硬変の進行と「非代償性肝硬変」とは

肝硬変は、肝臓に長期的な炎症や損傷が続くことで、正常な肝細胞が破壊され、代わりに硬い線維組織が増殖し、肝臓全体が硬く変化してしまった状態を指します。

最初は肝臓の機能がある程度保たれている「代償性肝硬変」ですが、病気がさらに進行し、残った肝細胞だけでは肝臓の機能が維持できなくなった状態を「非代償性肝硬変」と呼びます。

この段階になると、命を直接脅かすような深刻な症状が次々と現れ、日常生活に大きな影響を及ぼします。

末期に現れる重篤な合併症

肝硬変の末期に現れる主な重篤な合併症は以下の通りです。

・黄疸(おうだん): 肝臓の機能が低下し、ビリルビンという黄色い色素をうまく処理・排泄できなくなるため、皮膚や白目が黄色っぽくなります。尿の色が濃い茶色になることもあります。

・腹水(ふくすい)・下肢浮腫(むくみ): 肝機能低下によりアルブミン(血液中の水分バランスを保つタンパク質)の合成が減少したり、肝臓が硬くなることで血液の流れが悪くなったり(門脈圧亢進)して、お腹に水が溜まる腹水や足のむくみが生じます。腹水は内臓を圧迫し、食欲不振、吐き気、息苦しさ、呼吸困難感などを引き起こし、患者のQOLを著しく低下させます。

・肝性脳症(かんせいのうしょう): 肝臓で解毒されるはずのアンモニアなどの有害物質が血液中に増え、脳に達することで脳の働きが妨げられます。初期には注意散漫、見当識障害(時間や場所が分からない)、性格の変化、昼間の強い眠気などが見られ、進行すると意識障害や昏睡状態に陥ることもあります。特徴的なサインとして、手が羽ばたくように震える「羽ばたき振戦」も挙げられます。

・食道・胃静脈瘤破裂: 肝硬変で肝臓が硬くなると、肝臓へ向かう血液が別のルート(食道や胃の静脈)に迂回し、血管がコブのように膨らみます(静脈瘤)。この静脈瘤は壁が薄いため破裂しやすく、破裂すると突然大量の吐血や黒い便(タール便)が出ることがあり、これは命に関わる非常に危険な状態で、緊急治療が必要です。

・全身倦怠感・疲れやすさ: 肝臓の代謝機能が低下し、エネルギーが十分に作られなくなるため、常に体が重く、疲れやすい状態が続きます。十分な睡眠を取っても疲れが取れない、理由もなく体がだるいといった症状は、肝機能低下のサインかもしれません。

・出血傾向とあざ: 肝臓は血液を固める凝固因子を作るため、肝機能が低下すると血液が固まりにくくなります。そのため、ぶつけた覚えがないのにあざができたり、鼻血や歯ぐきからの出血が止まりにくくなったりします。

「余命」とどう向き合うべきか

医師から告げられる「余命」は、主に肝臓の機能状態を示す「Child-Pugh分類」や肝移植の必要性を判断する「MELDスコア」などに基づいて統計的に予測されるものです。しかし、「余命」はあくまで統計的な予測であり、個々の患者さんの未来を決定づける絶対的なものではありません。その後の生活習慣の改善、治療への積極的な取り組み、そして何よりもご本人の「生きる力」によって、未来は大きく変わり得るのです。

肝硬変の主な治療法

・断酒の徹底: アルコール性肝硬変の場合、最も重要かつ不可欠な治療はきっぱりとアルコールを断つこと(断酒)です。飲酒を続ければ肝臓へのダメージはさらに進行し、合併症のリスクも高まります。断酒により肝機能の改善や進行抑制が期待できます。

・栄養状態の維持・改善: 肝硬変になると栄養状態が悪化しやすいため、適切な栄養指導を受け、バランスの取れた食事を心がけることが、肝臓の再生力や免疫力を高め、生活の質(QOL)の維持につながります。

・治療への積極的な取り組み: 肝臓病専門医の指示に従い、必要な治療を継続的に受けることが重要です。ご自身の病状や治療法を正しく理解し、積極的に治療に参加する姿勢が予後を左右します。

従来の治療の限界と新たな選択肢「再生医療」

進行した肝硬変や難治性の腹水に対し、従来の治療法は症状緩和が主な目的であり、肝臓そのものの機能を根本的に回復させることは難しいとされてきました。例えば、腹水に対しては利尿剤、トルバプタン、アルブミン投与、腹水穿刺吸引術などが用いられますが、これらは一時的な症状緩和にとどまります。肝移植は末期の肝硬変に対する唯一の根治治療ですが、ドナー不足や手術の侵襲、高額な医療費など多くの課題があり、誰もが受けられる治療ではありません。

このような状況で、新たな選択肢として注目されているのが「幹細胞を用いた肝臓再生医療」です。幹細胞は、様々な種類の細胞に変化する能力(分化能)と、自分自身を複製する能力(自己複製能)を持つ特別な細胞です。この幹細胞の力を利用して、傷ついた肝臓の機能を回復させようとするのが再生医療の基本的な考え方です。

幹細胞を用いた再生医療の効果と安全性

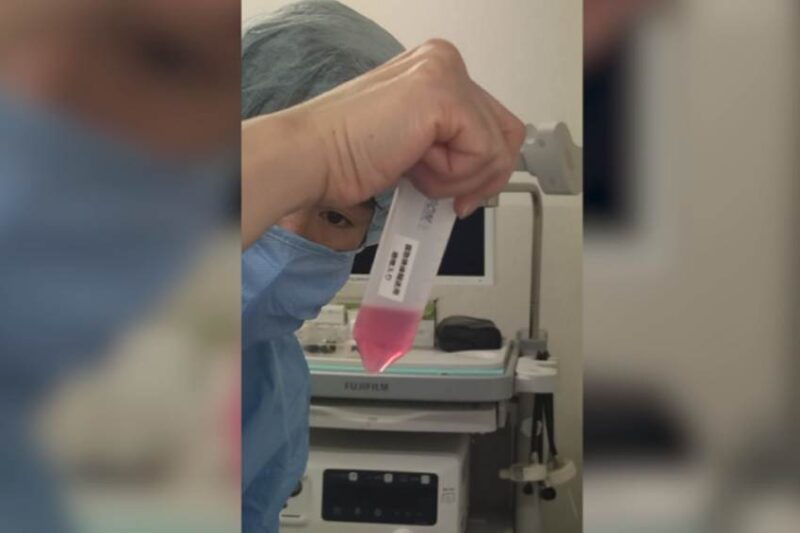

幹細胞を用いた再生医療では、患者さん自身の脂肪組織から幹細胞を採取・培養し、点滴で体内に戻します。投与された幹細胞は、以下のような働きによって傷ついた肝臓の回復を助ける可能性が期待されています。

- 炎症抑制作用: 肝臓の慢性的な炎症を抑える。

- 組織修復促進作用: 損傷した肝細胞の修復を助けたり、新しい血管の形成を促したりする物質を分泌し、肝臓の回復力を高める。

- 線維化抑制作用: 肝臓が硬くなる原因である線維組織の生成を抑える。

これにより、血液データ上の肝機能数値の改善、疲労感や倦怠感の軽減、食欲の回復、肝性脳症の症状改善、腹水の減少やコントロールが容易になることなど、日々の生活の質(QOL)の向上が期待されます。当院で幹細胞治療を受けられた非代償性肝硬変の患者様の中には、治療後に肝機能の数値の改善や体力面での改善が見られ、外出が可能になったり、脳症の発生が認められなくなったりした事例も報告されています。

ただし、肝臓がんがある場合は安全上の理由から肝臓再生医療を受けることはできません。また、再生医療は自由診療であり、高額な費用がかかりますが、年間200万円まで医療費控除の対象となる可能性もあります。再生医療は「絶対治る」と断言できる魔法のような治療ではありませんが、従来の治療では改善が難しかった方にとって、新たな希望となる可能性があります。

諦める前に、まずは専門医にご相談ください

肝硬変という厳しい診断に直面しても、「もうできることはない」と諦めてしまう前に、最新の医療情報を知り、専門医に相談することが非常に重要です。当院の斉藤雅也院長は日本肝臓学会肝臓病専門医であり、日本超音波医学会超音波専門医でもあるため、肝臓の状態を精緻に診断し、一人ひとりの患者さんに合った最適な治療計画を提案できます。

ご自身の状態や治療法について不安がある方、あるいは現在の治療に限界を感じている方は、どうぞ一人で抱え込まず、当院までお気軽にご相談ください。遠方にお住まいの方や来院が難しい方のために、Curon(クロン)を利用したオンライン事前相談も受け付けております。

あなたの肝臓を健やかに保ち、より良い未来を手繰り寄せるために、私たちが心を込めてお手伝いさせていただきます。どうか最後まで諦めずに当院を頼りにして下さいね。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109