- 2025年10月9日

【新常識 MASLD】「沈黙の臓器」肝臓のSOSを見逃さないで

皆様、こんにちは。さいとう内科クリニックの院長 斉藤雅也です。

私たちの体の中で、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれていることをご存知でしょうか? これは、病気がかなり進行するまで自覚症状が出にくいことを意味します。そのため、気づかないうちに肝臓に脂肪が溜まり、溜まった脂肪により肝炎が水面下で持続することにより、肝硬変や肝がんといった深刻な状態に進行していることも少なくありません。

近年、脂肪肝の概念は世界的に見直され、より正確な診断と治療への取り組みが進んでいます。当院では、皆様の肝臓の健康を守るため早期発見・早期治療の重要性をお伝えします。

1. 「脂肪肝」の新常識 ~NAFLDからMASLD(マッスルディー)へ~

「脂肪肝」とは、肝臓の細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態です。これまではお酒を飲まない方の脂肪肝を「NAFLD(ナッフルディー)」と呼んできましたが、2023年に国際的な名称変更があり、現在は「MASLD(マッスルディー:代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)」という呼称が使われ始めています。

これは、この病気が単に「お酒を飲まない」ということではなく、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧といった「代謝機能の異常」と密接に関連している実態をより正確に表すための変更です。

危険な脂肪肝「MASH(マッシュ)」とは?

MASLDと診断された方の中で、特に注意が必要なのが、肝臓に「炎症」や「線維化」(組織が硬くなること)が起きている状態です。これを「MASH(マッシュ:代謝機能障害関連脂肪肝炎)」と呼びます。(旧NASH:ナッシュ)

ただ脂肪が溜まっているだけのMASLD(単純性脂肪肝)であれば、多くはゆっくりと進行します。しかし、MASHに進行すると、肝硬変や肝がんへと進展するスピードが格段に上がってしまうのです。

脂肪肝の原因は多岐にわたります

- 代謝機能の異常(メタボリックシンドローム): MASLDの最大の原因です。特に内臓脂肪の蓄積は、肝臓に脂肪が溜まりやすくなる「インスリン抵抗性」という状態を引き起こします。

- アルコールの過剰摂取: アルコールが肝臓で分解される際に中性脂肪が作られやすくなります。

- その他: 痩せている方でも、過度なダイエットによる「低栄養性脂肪肝」になることがあります。また、早食いは血糖値の急上昇を招き、インスリンの過分泌により脂肪肝のリスクを高めます。

2. なぜ怖い? 脂肪肝から肝硬変・肝がんへの進行ルート

肝臓の病気は、以下の段階を経て静かに、しかし着実に進行していきます。

| ①健康な肝臓 ↓ ②MASLD(脂肪肝) ↓ ③MASH(脂肪肝炎) ↓ ④肝線維化 ↓ ⑤肝硬変 ↓ ⑥肝がん |

このプロセスは10年、20年という長い年月をかけて進むため、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。だからこそ、「沈黙の臓器」と呼ばれ、定期的なチェックが何よりも重要になるのです。

3. 診断:あなたの肝臓の「健康状態」を正確に知るために

「脂肪肝かどうか」「MASHへと進行していないか」を調べるためには、専門的な検査が必要です。当院では、以下のような検査を組み合わせて、患者様の肝臓の状態を正確に診断しています。

血液検査

AST(GOT)、ALT(GPT)といった数値は、肝細胞がどれだけダメージを受けているかを示す指標です。γ-GTPはアルコール性の肝障害で有名ですが、MASLDでも上昇します。また、血小板の数値は、肝臓の線維化(硬さ)が進むと低下する傾向にあります。

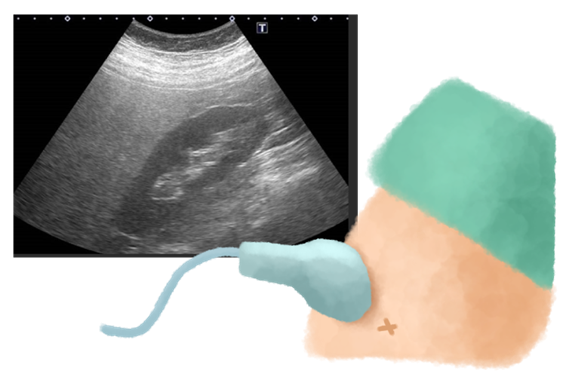

腹部超音波(エコー)検査

脂肪が溜まった肝臓は、超音波で白っぽく輝いて見えます(「ブライトリバー」と呼ばれます)。肝臓の形や、肝がんの発生がないかも確認できる、基本かつ非常に重要な検査です。

Shear wave エラストグラフィー(肝硬度測定)

従来は、肝臓に針を刺して生検することにより肝臓の硬さを評価していました。しかし、肝生検では肝臓全体の5万分の1くらいの組織を評価しているに過ぎませんでした。そこで、近年では超音波の技術を応用し、お腹の表面から肝臓の硬さ(線維化の進行度)を痛みなく測定できる「Shear waveエラストグラフィー」という検査が行われるようになってきています。超音波を用いたエラストグラフィーでは、肝臓全体の500分の1くらいを評価できるので、肝臓の硬さをより正確に評価できるようになりました。当院ではこのエラストグラフィーを用いて肝臓の硬さを評価し、肝臓がんの発がん予測などに用いています。

4. 進行すると元に戻らない「肝硬変」とその合併症

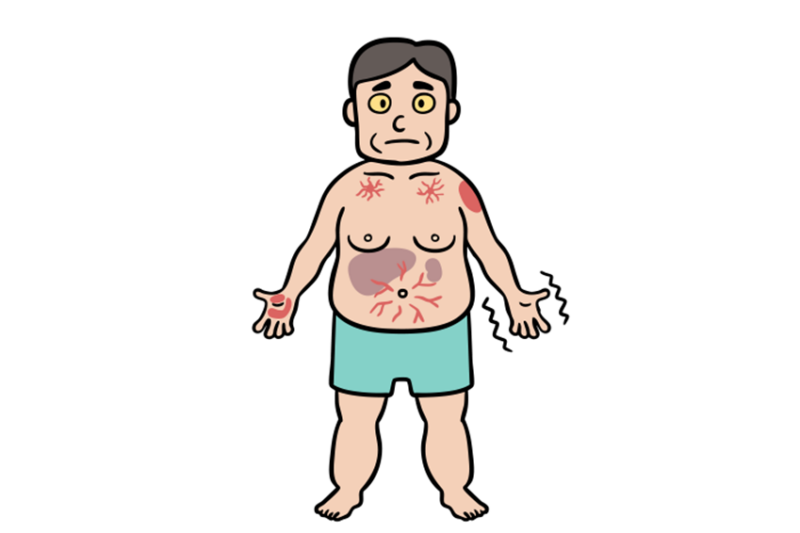

肝硬変は、肝臓が硬く変化し、その機能が著しく低下した状態です。初期の「代償期」では症状は乏しいですが、進行した「非代償期」になると、肝臓が担っていた重要な役割を果たせなくなり、様々な合併症が出現します。

黄疸(おうだん)

胆汁の色素であるビリルビンを処理できなくなり、体が黄色くなります。

腹水・むくみ

血液中のタンパク質(アルブミン)を作れなくなり、血管から水分が漏れ出てお腹や足に溜まります。

肝性脳症

本来なら肝臓で解毒されるはずのアンモニアなどの有害物質が脳に達し、判断力の低下や異常行動を引き起こします。

食道・胃静脈瘤

肝臓が硬くなることで血液の流れが滞り(門脈圧亢進症)、食道や胃の血管がこぶのように腫れ上がります。破裂すると大出血を起こし、命に関わります。

5. 治療の特効薬は「あなた自身の生活習慣」です

脂肪肝や脂肪肝炎に最も効果的で重要な治療法は「生活習慣の改善」です。

食事療法

バランスの取れた食事を基本とし、特に果物や清涼飲料水に含まれる「果糖」や、糖質の過剰摂取を控えましょう。

運動療法

汗ばむ程度の早歩きなどの有酸素運動(1日30分以上、週3回が目安)と、軽い筋力トレーニングを組み合わせるのが理想的です。

減量

研究では、体重を7%減量すると肝臓の炎症(MASH)が改善し、10%減量すると線維化も改善することがわかっています。まずは現在の体重から3%減を目標に、無理なく始めましょう。

生活習慣の改善を行っても肝臓の炎症が改善しづらい場合には、以下の治療を行っております。

薬物療法

肝細胞が壊れて、肝臓が硬くなっていかないようにするため、ウルソデオキシコール酸による内服治療を行います。また、糖尿病を合併されている患者様には、SGLT2阻害薬による内服治療も行います。

注射による治療

糖尿病を合併されている患者様には、週に1回、GIP/GLP-1作動薬(マンジャロ注)による注射を行います。

当院では、健康診断で肝機能異常を指摘された方に対し、精密な診断を行うとともに、一人ひとりのライフスタイルに合わせた無理のない治療プランをご提案します。

「沈黙の臓器」だからこそ、定期的なチェックと早めの対策が不可欠です。少しでも気になることがあれば、お気軽に当院までご相談ください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109