- 2025年8月20日

- 2025年10月6日

【脂肪肝の治し方】数値を下げるための生活習慣とは

こんにちは、さいとう内科クリニック院長の斉藤雅也です。

健康診断で「脂肪肝」を指摘され、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。「症状がないから大丈夫」「そのうち治るだろう」と安易に考えてしまいがちですが、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気が進行するまで具体的な自覚症状が出にくい特性を持っています。

もし、今「何とか数値を下げたい」「肝臓の健康を取り戻したい」と強く思っているのであれば、それは大きなチャンスです。脂肪肝は、多くの場合、生活習慣を見直すことで改善が期待できる病気だからです。

この記事では、脂肪肝を改善し、できるだけ短い期間で変化を感じ始めるための具体的な生活習慣のポイントを、専門医の視点から詳しくお伝えしていきます。

脂肪肝とは?なぜ今すぐ対策が必要なのか

脂肪肝とは、肝臓の細胞に中性脂肪が過剰に溜まってしまった状態を指します。健康な肝臓の脂肪の割合は通常5%程度ですが、それ以上に脂肪が蓄積している状態です。

原因は大きく分けて、アルコールの過剰摂取による「アルコール性脂肪肝」と、飲酒以外の原因(食べ過ぎ、運動不足、肥満、糖尿病など)による「非アルコール性脂肪性肝障害(NAFLD)」の2つがあります。近年、特にNAFLDは食生活の欧米化などを背景に急増しており、痩せている方でも発症することがあります。

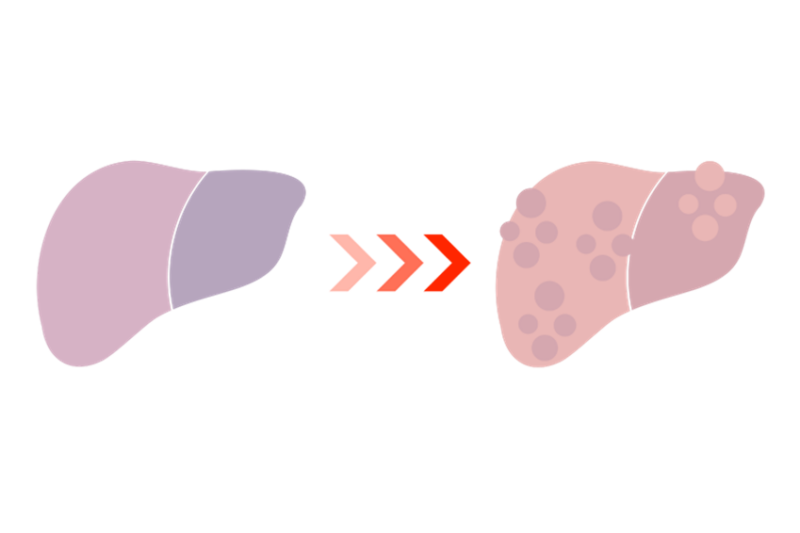

「ただ脂肪が溜まっているだけ」と軽視されがちですが、NAFLDの中には、肝臓に炎症が起き、徐々に線維化(組織が硬くなること)が進む「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」というタイプがあり、これは放置すると肝硬変や肝臓がんへと進行する可能性があるため、特に注意が必要です。さらに、脂肪肝は糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病を合併しやすく、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高めることが分かっています。

だからこそ、自覚症状が少ないうちから、今すぐ、そして正しく生活習慣を見直すことが、肝臓だけでなく全身の健康を守る上で不可欠なのです。

意識したい「食事」の秘訣

脂肪肝を改善する上で、食事の見直しは最も重要かつ効果的なアプローチの一つです。意識的な食生活の改善は肝機能の数値に良い影響をもたらし始める可能性があります。

1. 糖質・脂質の摂取を賢くコントロールする

肝臓に脂肪が蓄積しにくくするため、バランスの取れた食事を心がけましょう。

- 「早食い」をやめる: 早食いは満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまうため、脂肪肝のリスクを高めます。一口につき30回ほど噛むことを意識し、ゆっくり食べることで、血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感を得やすくなります。

2. 肝臓をサポートする食材を積極的に摂る

肝臓の解毒機能を助け、細胞のダメージを軽減するためには、特定の栄養素が豊富な食材を積極的に取り入れることが大切です。

- 野菜・キノコ類・海藻類: ビタミンCやカロテノイド、食物繊維が豊富で、肝臓の抗酸化作用を高め、解毒をサポートします。特にほうれん草や小松菜はビタミンKが豊富で血液機能、人参やカボチャはβ-カロテンで肝細胞保護、キャベツやブロッコリーはデトックス作用があります。

- 良質なタンパク質: ダメージを受けた肝臓には、良質なタンパク質を摂ることが非常に重要です。青魚や大豆製品(豆腐、納豆など)、鶏むね肉、卵などからバランス良く摂取しましょう。ただし、ベーコンやウィンナーなどの加工品は塩分や脂質が多く含まれるため注意が必要です。

- コーヒー: 意外かもしれませんが、1日に1~2杯のコーヒーを飲むことで肝機能改善に役立つことが研究で示されています。これは、コーヒーに含まれる「クロロゲン酸」という成分が肝臓の炎症を抑える効果があるためと考えられています。ただし、砂糖やクリームは控えめにしましょう。

意識したい「運動」の秘訣

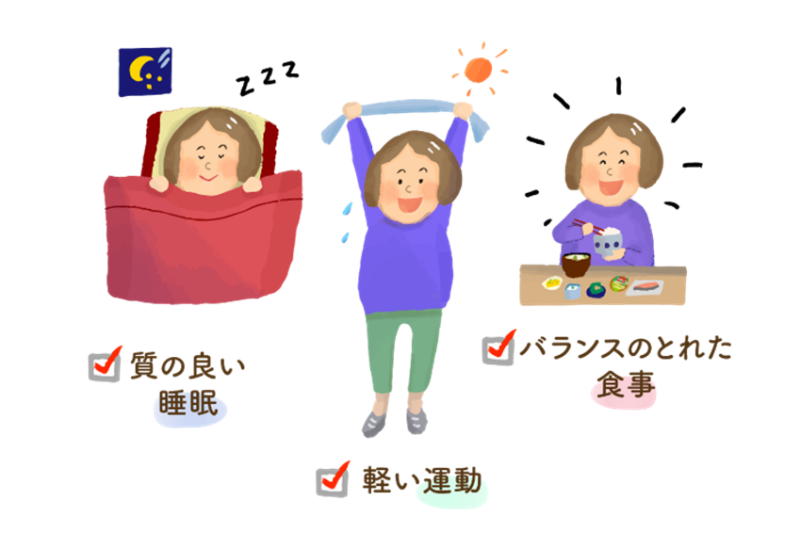

食事と並んで、脂肪肝改善には適度な運動が非常に効果的です。運動習慣を始めることで、脂肪燃焼を促進し、肝臓への負担を減らすことができます。

1. 有酸素運動で脂肪燃焼を促す

脂肪肝の改善には、有酸素運動が特におすすめです。

- ウォーキング:取り組みやすく、続けやすい運動です。

- ゆっくり目のウォーキング: 階段を登る、ピラティス、洗車のような日常生活の動作と同じくらいの運動量です。健康維持が目的なら、会話をしながら続けられるペースが適しています。

- 早歩き: 軽く汗ばむ程度で、会話がしづらくなるくらいの運動量です。体力アップや心肺機能強化に最適で、脂肪燃焼効果も期待できます。

まずは1日30分程度、週に3回以上を目標に始めてみましょう。通勤時に一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中でこまめに体を動かす「ながら運動」も効果的です。

2. 筋トレで基礎代謝をアップ

筋肉は体内で最もエネルギーを消費する組織の一つです。筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすい体になります。スクワットや腹筋、腕立て伏せなど、自宅でできる簡単な筋トレを週に2~3回取り入れると、さらに効果が期待できます。

大切なのは、無理なく楽しく続けられることです。急に激しい運動を始めると怪我の原因になったり、挫折しやすくなったりするため、ご自身の体力に合わせて少しずつステップアップしていきましょう。

その他、意識したい生活習慣のポイント

食事と運動以外にも、肝臓の健康を守り、脂肪肝を改善するために意識すべき生活習慣があります。

1. アルコールは賢く付き合う

アルコールは肝臓にとって「毒」です。アルコール性脂肪肝でない場合でも、アルコールは肝臓に負担をかけます。

- 休肝日を設ける: 毎日飲酒するのではなく、週に2~3日はアルコールを摂取しない日を作り、肝臓を休ませましょう。

- 適量を守る: 厚生労働省が推奨する1日の適量は、ビールなら中瓶1本(500ml)、日本酒なら1合(180ml)程度です。これを超えないように意識しましょう。

- 食事と一緒に飲む: 空腹時の飲酒は肝臓への負担を増加させるため、必ず食事を摂りながら飲むようにしましょう。

2. 適切な体重管理を

肥満は脂肪肝の主な原因の一つです。もし肥満傾向にある場合は、減量することが脂肪肝改善に直結します。ただし、急激な減量はかえって肝臓に負担をかけることがあるため、1ヶ月に体重の5%以内という緩やかなペースで、健康的に体重を落としていくことを目指しましょう。

3. 質の良い睡眠とストレス管理

肝臓は睡眠中に最も活発に修復・再生が行われると言われています。十分な睡眠を確保し、肝臓をしっかり休ませることが大切です。また、ストレスは直接的な原因ではありませんが、過食や飲酒につながりやすい傾向があるため、自分なりのリラックス法を見つけ、ストレスを上手に解消することも、生活習慣改善を続ける上で重要です。

早期発見と検査の重要性

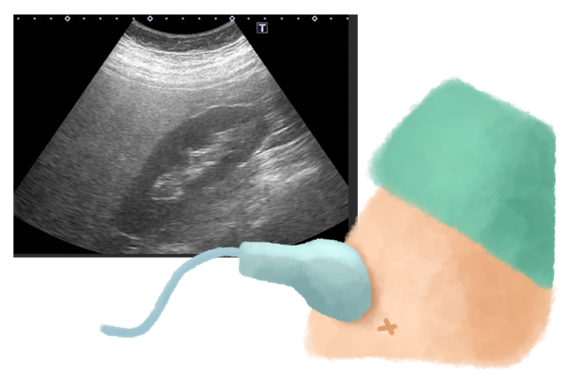

肝臓は「沈黙の臓器」であるため、脂肪肝はかなり進行しても自覚症状がほとんど現れません。だからこそ、定期的な健康診断や、肝臓の状態を把握するための検査が早期発見の鍵となります。

特に、以下の検査は肝臓の状態を知る上で重要です。

- 血液検査:肝臓の細胞がダメージを受けると血液中に漏れ出す酵素であるAST (GOT) や ALT (GPT) の上昇は肝細胞の破壊を示します。また、アルコールの影響や脂肪の蓄積、胆汁の流れの異常で高くなりやすいγ-GTPも重要な指標です。これらの数値が基準値を超えている場合は、脂肪肝の可能性が考えられます。

- 腹部超音波(エコー)検査:痛みなく安全に、肝臓の大きさ、形、内部の構造、脂肪の有無やその蓄積具合(軽度・中等度・高度)、脾臓の腫れなどを視覚的に評価できます。脂肪が多い肝臓は白っぽく映し出されます。当院の院長は日本超音波医学会の超音波専門医であり、質の高い検査を提供しています。

これらの検査を定期的に受けることで、ご自身の肝臓の状態を正確に把握し、改善のために取り組んだ生活習慣が、実際に数値にどのような変化をもたらし始めているのかを確認することができます。早期に生活習慣を改善することで、肝機能の数値が改善する可能性は十分にあります。

諦めない未来へ:それでも改善しない場合の再生医療という選択肢

健康的な生活習慣改善に取り組んでみても、肝機能の数値がなかなか改善しない、またはすでに肝臓の線維化(硬さ)が進んでしまっていると診断された場合でも、決して諦める必要はありません。

肝臓の線維化は、かつては元に戻らない(不可逆的)と考えられていましたが、近年、医療の進歩により「再生医療」が新たな選択肢として注目されています。

さいとう内科クリニックでは、患者様ご自身の脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、点滴で体内に戻す「自己脂肪由来幹細胞点滴療法」を提供しています。幹細胞は、体内の損傷した組織に集まる「ホーミング効果」を持ち、肝臓の炎症を抑える「抗炎症作用」、線維化の進行を抑制する「線維化抑制作用」、そして損傷した肝細胞の修復や再生を促す物質を分泌する「組織修復促進作用」を持つと考えられています。

これにより、腹水が溜まりにくくなる効果や、アルブミン値やAST・ALTなどの肝機能数値の改善が期待でき、生活の質の向上が見込まれておりますが、当院での治療でも、そのような改善効果が得られてきています。また、ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが極めて低いというメリットもあります。

当院は、厚生労働省に第二種再生医療提供計画を提出し受理された医療施設であり、院長は日本肝臓学会の肝臓病専門医です。肝臓のことでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

Curon(クロン)を利用したオンラインでの事前相談も受け付けておりますので、遠方にお住まいの方や、すぐに来院が難しい方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご本人様だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎いたします。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109

- アクセス

- 当院は、神戸市西区と明石市の境界付近に位置しており、明石市からも徒歩圏内です。実際に、明石市方面からも多くの患者様(肝臓病・一般内科)にご来院いただいております。駐車場も完備しておりますので、お車での通院も便利です。