- 2025年9月11日

- 2025年10月6日

ALTの基準値は?高くなる原因と下げるための対策を解説

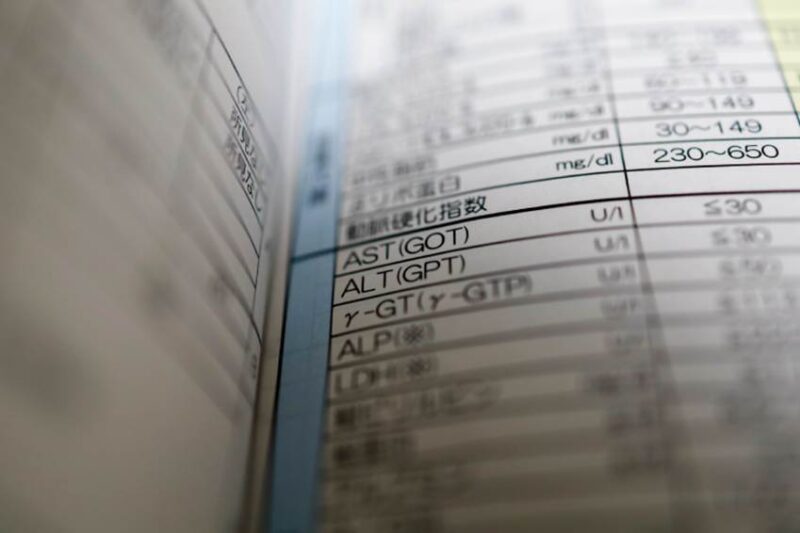

健康診断の結果で「ALT」という項目に注目したことはありますか? AST(GOT)やγ-GTPと並び、「肝臓の数値」として知られるALTですが、その意味や数値が高い場合に何が考えられるのか、正しく理解している方は少ないかもしれません。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、異常があっても自覚症状が出にくい特性があります。そのため、健康診断での血液検査は肝臓の状態を知るための非常に重要な手がかりとなります。

この記事では、肝機能検査の代表的な項目であるALTを中心に、その数値が何を意味し、どのような時に変動するのか、そして検査結果をどう見ればよいのか、さらに高くなった場合にどのような対策が考えられるのかを詳しく解説します。

ALT (GPT) とは?肝細胞のダメージを示すバロメーター

ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ、旧称GPT)は、主に肝臓の細胞の中に多く含まれている酵素です。肝細胞が何らかの原因でダメージを受けて壊れると、この酵素が血液中に漏れ出してきます。そのため、血液中のALTの数値が高いほど、肝細胞が多く壊れている、つまり肝臓がダメージを受けていると考えられます。ALTの数値が上昇している場合は、ほぼ間違いなく肝臓や胆管に問題があると推測されます。

日本人間ドック学会の基準値と数値が示す意味

日本人間ドック学会の基準値と、その数値が示す意味は以下の通りです。

- 30 U/L以下: 正常範囲です。

- 51 U/L以上: 「異常」とされ、注意が必要です。

- 100 U/L以下: 医師によっては経過観察や食事・飲酒制限などの生活指導で済まされることも多いですが、肝臓に負担がかかっている可能性は十分にあります。

- 100 U/L超: 慢性肝炎や脂肪肝などの肝臓病が強く疑われます。特にASTがALTより高い場合は、アルコール性肝炎の可能性も考えられます。

- 300 U/L超: 入院が必要となる可能性が高い危険な状態です。

- 500 U/L超: 急性肝炎の可能性が強く、非常に危険な状態です。このレベルになると、多くの場合、自覚症状が現れ、健診結果を待たずに医療機関を受診していることでしょう。

「100以下なら大丈夫」と安易に考えるのは禁物であり、肝臓が助けを求めているサインかもしれないとされています。

ALTが高くなる主な原因

ALTの数値が高くなる原因は多岐にわたります。主な原因は以下の通りです。

- ウイルス性肝炎: B型肝炎、C型肝炎、A型肝炎、E型肝炎などがあります。B型肝炎、C型肝炎が慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。

- 脂肪肝・脂肪性肝炎(NASH): 過剰な飲酒によるアルコール性脂肪肝と、お酒を飲まない人でも起こる非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)があります。NAFLDの一部は、肝臓の強い炎症と線維化を伴う非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)に進行し、肝硬変へと進む可能性があります。

- アルコール性肝障害: 長期間にわたる過度のアルコール摂取は肝細胞を傷つけ、アルコール性肝硬変へと進行することがあります。

- 薬剤性肝障害: 特定の医薬品、漢方薬、健康食品、サプリメントなどが原因で肝臓に障害が起きることがあります。

- 自己免疫性肝障害: 自身の免疫が肝臓を攻撃してしまう病気で、自己免疫性肝炎などが挙げられます。長期にわたって自分の免疫が肝臓を攻撃し続けると、肝硬変へと進む可能性があります。

- 激しい筋トレによる一時的な上昇: 激しい運動で筋肉がダメージを受けると、一時的にASTやALTが上昇することがあります。ただし、自己判断はせずに専門医に相談することが大切です。

- 肝硬変・肝がん: 慢性的なダメージにより肝臓が硬くなる肝硬変や、肝臓がんでも数値が上昇します。

ALTを下げるための対策と治療

ALTの数値が高かった場合、放置せずに適切な対策を講じることが肝臓の健康を守るために非常に重要です。

1. 肝臓病専門医への相談と正確な診断

「症状がないから大丈夫」「お酒のせいだろう」と自己判断せず、必ず医療機関(消化器内科、肝臓内科など)を受診してください。詳細な検査で、数値上昇の真の原因を特定することが不可欠です。さいとう内科クリニックの院長は、消化器病専門医、肝臓病専門医、超音波専門医であり、肝臓の状態を精緻に診断できます。

2. 生活習慣の見直し

- 食事療法:

- 糖質・脂質の摂りすぎに注意: 甘いお菓子、ジュース、菓子パンなどを控えましょう。

- 食物繊維を積極的に摂取: 野菜、きのこ、海藻類は糖質の吸収を穏やかにします。

- バランスの良い食事: 主食・主菜・副菜をバランス良く摂ることが大切です。

- ゆっくり噛んで食べる: 満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防ぎます。

- 夜遅い食事を避ける: 就寝前の食事は脂肪として蓄積されやすいため、夕食は早めに済ませましょう。

- 運動療法:

- 有酸素運動: 週に3回程度、1日30分程度の汗ばむくらいの早歩きから始めましょう。さあ運動するぞと張り切って無理をするのではなく、長く続けていくために、なるべく日常生活の中で、取り入れていきましょう。

- 筋トレ: 筋肉量を増やして基礎代謝を上げ、脂肪が燃えやすい体を目指しましょう。1日10分程度でも構いません。テレビを見ながら、CMの合間に細切れに筋トレをするというのでもよいでしょう。

- 飲酒習慣の見直し: アルコール性肝障害の場合は完全な禁酒が必須です。飲酒される方でも、飲酒量を減らし、少なくとも週に2日は休肝日を設けましょう。

- 適切な体重管理: 肥満がある場合は、無理のないペースで減量を目指しましょう。

- ストレス管理と十分な休養: 十分な睡眠は肝臓の修復・再生に不可欠です。横になっている姿勢というのは、立ったり座ったりしている姿勢よりも肝臓にいく血流が1.5倍に増えるため、肝臓の修復・再生につながります。

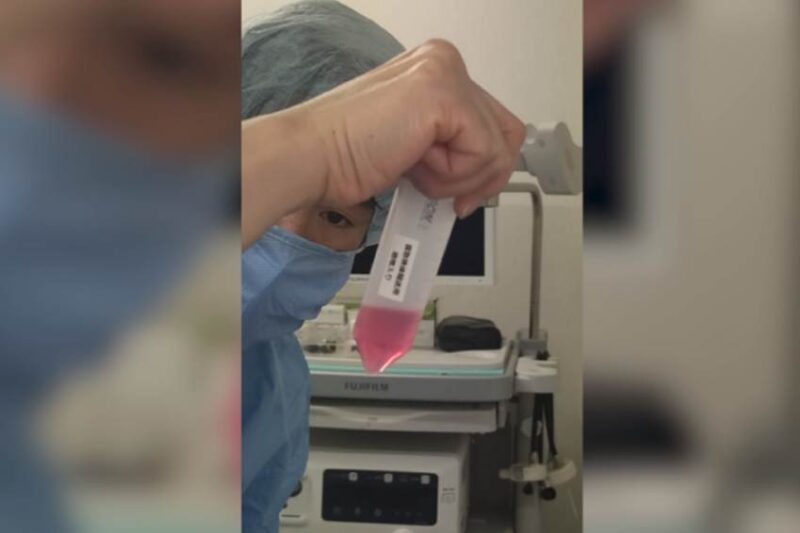

肝臓再生医療という新たな選択肢

従来の治療法では改善が難しかった肝硬変で、肝臓の線維化が進んでいる場合でも、再生医療が新たな希望となる可能性を秘めています。

幹細胞治療は、患者自身の臀部の脂肪から採取した幹細胞を培養し、点滴で体内に戻すことで、肝臓の炎症を抑えたり、線維化の進行を抑制・改善したりする働きが期待されています。これにより、ALTなどの数値改善や、疲労感の軽減、腹水の減少など、QOL(生活の質)の向上が見込めます。

さいとう内科クリニックでは、自己脂肪由来幹細胞を用いた肝臓再生医療を自費診療で提供しています。この治療は、患者自身の細胞を使用するため拒絶反応のリスクが低いというメリットがあります。

肝臓のSOSを見逃さないために

肝臓は病気がかなり進行するまで具体的なサインを送らない「沈黙の臓器」です。「なんだか最近疲れやすい」「体がだるい」といった漠然とした症状こそ、肝臓からの大切なメッセージかもしれません。

肝臓再生医療を検討する最適なタイミングは、肝硬変の症状が深刻になる前の段階です。重度の肝不全になってからでは、治療の選択肢が限られ、患者の体力的な負担も大きくなる可能性があるためです。

あなたの肝臓がいっぱいになる前に、未来への一歩を踏み出しませんか?さいとう内科クリニックでは、オンラインでの事前相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109