- 2025年8月24日

- 2025年10月7日

お酒が原因?「アルコール性肝硬変」の症状と進行度、治療のポイント

「最近、どうも疲れやすいな」

「体がだるい日が続く」。

こんな漠然とした不調を感じていませんか?

もしかすると、それは日頃の飲酒習慣が肝臓に負担をかけ、アルコール性肝硬変が忍び寄っているサインかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気がかなり進行するまで具体的な症状が現れにくい特性を持っています。そのため、見過ごされがちな初期のサインから、命に関わる深刻な症状まで、アルコール性肝硬変の全貌を理解することは、ご自身の健康を守る上で非常に重要です。

このブログでは、アルコール性肝硬変がどのように進行し、どのような症状が現れるのかを詳しく解説します。そして、従来の治療法の限界と、新たな希望をもたらす肝臓再生医療の可能性についても深掘りし、早期発見と適切な治療がいかに重要であるかをお伝えします。

アルコール性肝硬変とは?進行する肝臓へのダメージ

肝臓は私たちの体で代謝、解毒、胆汁の生成など、生命維持に不可欠な多岐にわたる重要な役割を担っています。アルコール性肝硬変は、長期間にわたる過度なアルコール摂取によって、肝臓が徐々に硬くなり、その大切な機能が損なわれてしまう病気です。アルコールが肝臓で分解される際に生じる有害物質(アセトアルデヒド)が肝細胞を直接傷つけ、これが慢性的に繰り返されることで、肝臓の細胞が破壊され、炎症が起こるのです。

この病気は、アルコール性脂肪肝から始まり、飲酒を続けると肝細胞に炎症が起こるアルコール性肝炎へと進行し、最終的にはアルコール性肝硬変に至ります。一度肝硬変に進行すると、肝臓の機能は著しく低下し、様々な合併症を引き起こす可能性が高まります。

「若いから大丈夫」は危険!忍び寄るアルコールの影

アルコール性肝硬変は中高年以降に多いイメージがありますが、近年は20〜30代の若年層でも発症リスクが高まっています。飲酒機会の増加やストレスによる過剰摂取、個人差のあるアルコール耐性などが背景にあります。特に女性は男性よりも少ない飲酒量・短い期間で肝障害を起こしやすい傾向があるため注意が必要です。調理をしながら飲酒をするといったキッチンドランカーは肝障害を起こしやすい傾向にあるため特に注意が必要です。

見逃せないアルコール性肝硬変の症状:初期サインから進行期の危険な兆候まで

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるため、アルコール性肝炎の初期段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、気づかないうちに病気が進行してしまうのが特徴です。しかし、肝臓からのSOSサインは確実に存在し、注意深く観察することで早期発見につながる可能性があります。

初期段階で現れる可能性のある「なんとなくの不調」

- 全身倦怠感・慢性的な疲労感: 肝臓の代謝機能が低下し、エネルギーが十分に生成されなかったり、体内の有害物質を解毒しきれずに蓄積されたりすることで引き起こされます。十分な睡眠をとっても疲れが取れない場合は注意が必要です。

- 食欲不振・吐き気・胃もたれ: 肝臓の機能低下は消化・吸収にも影響を与え、食欲が落ちたり、吐き気を感じたりすることがあります。

- 腹部膨満感: 特にアルコール性脂肪肝の初期に見られることがあります。

これらの症状は他の多くの病気でも見られるため、単なる疲れや夏バテと決めつけず、他に思い当たる原因がないのに長く続く場合は、肝臓の異常も疑う必要があります。

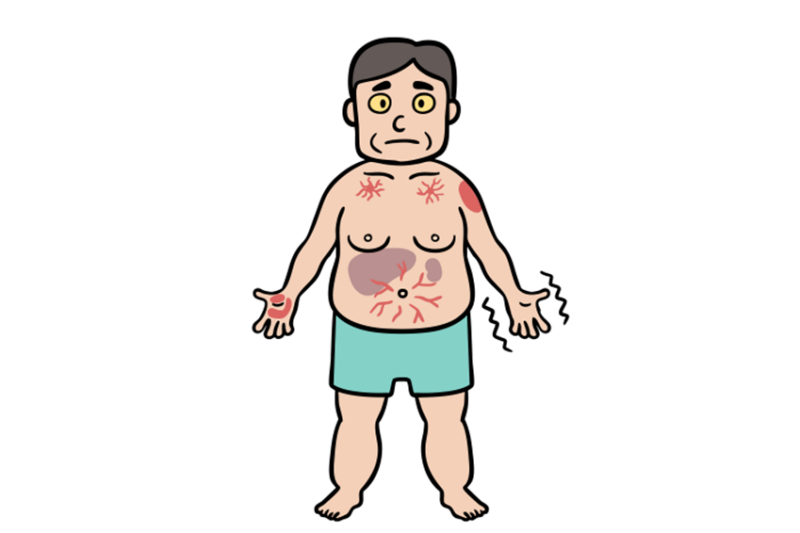

進行期に現れる深刻な症状(非代償性肝硬変のサイン)

肝臓の機能が著しく低下し、非代償性肝硬変の状態にまで進行すると、生命を直接脅かすような深刻な症状が次々と現れます。

- 黄疸(おうだん): 肝臓が古くなった赤血球の分解物である「ビリルビン」をうまく処理・排泄できなくなるため、血液中にビリルビンが増加し、皮膚や白目、尿が黄色く(濃い茶色に)なります。見た目で分かりやすいサインであり、肝機能低下の進行を示します。

- むくみ・腹水: 肝臓が血液中の水分バランスを保つ「アルブミン」というタンパク質を十分に作れなくなると、血管から水分が漏れ出し、足などのむくみや、お腹の中に水が溜まる腹水が生じます。これによりお腹の張りや苦しさ、呼吸困難感などを引き起こし、QOL(生活の質)を著しく低下させます。

- 集中力の低下・昼間の眠気・羽ばたき振戦(肝性脳症): 肝臓がアンモニアなどの有害物質を解毒しきれず、毒素が脳に影響を及ぼすことで生じます。初期には見当識障害や性格の変化が見られることもあります。また初期から運転技術が低下し交通事故につながる恐れもあります。特徴的なサインとして、両腕をまっすぐ伸ばした時に手が不規則に震える「羽ばたき振戦」が見られることもあります。肝性脳症は肝機能が著しく低下している危険なサインであり、進行すると昏睡状態に陥ることもあります。

- 出血しやすい・あざができやすい: 肝臓が血液を固めるために必要な凝固因子を十分に作れなくなるため、鼻血や歯ぐきからの出血が止まりにくくなったり、ぶつけた覚えのないあざができやすくなったりします。貧血状態になり、少し動くだけで息切れや動悸を感じやすくなることもあります。

- 手掌紅斑(しゅしょうこうはん)・クモ状血管腫・男性の女性化乳房: ホルモンの分解が滞ることで、手のひら、特に親指の付け根と小指の付け根がまだらに赤くなったり(手掌紅斑)、顔、首、胸、肩にクモの巣状の血管腫(クモ状血管腫)が現れたり、男性の場合乳房が膨らむ「女性化乳房」が見られることがあります。

- お酒に弱くなる: 肝臓のアルコール分解能力が低下しているサインです。

- 吐血・黒い便(タール便): 肝硬変により肝臓の血液の流れが悪くなると、食道や胃の血管がコブのように膨らむ食道・胃静脈瘤ができることがあります。これが破裂すると、突然大量に血を吐いたり(吐血)、胃酸で黒くなった便(タール便)が出たりします。これは命に関わる非常に危険な状態で、緊急治療が必要です。

横山やすしさんや小林すすむさんなど、多くの著名人がアルコール性肝硬変によって命を落としており、林葉直子さんやブル中野さんは、アルコール性肝硬変と診断されながらも病気と闘い、回復を遂げた事例として知られています。

これらの事例は、アルコール性肝硬変が誰にでも起こりうる身近な問題であり、決して他人事ではないことを示しています。

肝機能障害を早期に発見するための検査のポイント

肝臓は症状が出にくい「沈黙の臓器」であるため、定期的な健康診断が最も確実な早期発見の方法です。

血液検査で見るべき肝臓のSOSサイン

健康診断の血液検査では、肝臓のダメージや働き具合を示す以下の数値がチェックされます。

- AST(GOT)とALT(GPT): 肝臓の細胞の中に多く含まれる酵素で、肝細胞が損傷を受けて血液中に漏れ出すことで数値が上昇します。数値が高いほど肝細胞の破壊が多いことを示唆し、肝臓がダメージを受けていると考えられます。慢性肝炎や肝硬変、脂肪肝などで上昇します。

- γ-GTP(ガンマGTP): アルコール性肝障害の指標として知られていますが、アルコールを飲まない人の脂肪肝(NASH)や薬剤性肝障害、胆道系の異常でも上昇します。

- アルブミン(Alb): 肝臓で作られる主要なタンパク質で、肝臓の合成能力を示す重要な指標です。数値が低いと肝臓の機能低下が疑われ、むくみなどにも影響します。

- 血小板数(PLT): 肝硬変が進行すると、脾臓が腫れて血小板が壊されやすくなり、数値が低くなることがあります。これは肝臓の線維化の進行度合いと関連があると言われています。

これらの数値は、単独ではなく総合的に判断することが大切です。また、基準値内であっても、過去の結果と比べて数値が変化していないか確認することも重要です。

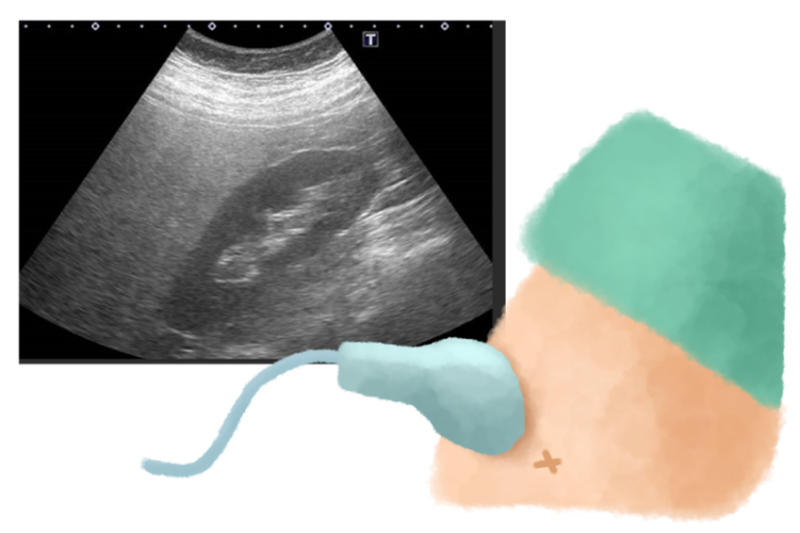

腹部超音波(エコー)検査の重要性

腹部超音波(エコー)検査は、肝臓の形や大きさ、脂肪の蓄積具合、線維化の兆候などを視覚的に確認できる、体への負担が少ない安全な検査です。特に、脂肪肝の重症度を「軽度」「中等度」「高度」で評価でき、線維化の進展がないかを評価する肝硬度測定も行われます。さいとう内科クリニックの院長は、日本肝臓学会肝臓病専門医かつ日本超音波医学会超音波専門医として、これらの検査を丁寧に行い、患者さんの肝臓の状態を精緻に診断しています。

アルコール性肝硬変の治療:断酒と再生医療という新たな希望

アルコール性肝硬変と診断され「余命」という言葉に直面することは、非常に辛いことです。しかし、「余命」はあくまで統計的な予測であり、個々の患者さんの未来を決定づける絶対的なものではありません。生活習慣の改善や治療への取り組み、そして何よりもご本人の「生きる力」によって、未来は大きく変わり得るのです。

最も重要な治療:断酒

アルコール性肝硬変の進行を食い止め、現状を改善するために最も重要かつ不可欠なのは、きっぱりとアルコールを断つこと(断酒)です。飲酒を続ければ肝臓へのダメージはさらに進み、合併症のリスクも高まりますが、断酒に取り組めば肝機能の改善や肝障害の進行の抑制が期待できます。

従来の治療と限界

従来のアルコール性肝硬変の治療は、断酒を基本としつつ、症状を和らげる対症療法が中心です。

- 栄養療法: 肝臓の負担を減らし、再生を促すための適切な食事指導が行われます。

- 薬物療法: 肝臓の炎症を抑えたり、肝機能を補助したりする薬が用いられます。腹水に対しては利尿剤やトルバプタンなどが使用され、肝性脳症に対しては分岐鎖アミノ酸製剤や腸内環境を整える薬などが用いられます。

- 肝移植: 内科的治療では生命維持が困難な末期の肝硬変に対しては、肝移植が唯一の根治的治療法となることがあります。しかし、ドナー不足、手術リスク、高額な医療費など、多くの課題があります。

新たな希望:肝臓再生医療(幹細胞治療)

従来の治療法では、一度硬くなってしまった肝臓を元の柔らかい状態に戻すことは難しいとされてきました。しかし、近年注目されている幹細胞を用いた肝臓再生医療は、新たな希望をもたらす可能性があります。

この治療は、患者さんご自身の脂肪から採取・培養した幹細胞を体内に点滴で戻すことで行われます。幹細胞は、損傷した肝組織に自然と集まる性質(ホーミング効果)を持ち、以下の作用が期待されています。

- 炎症の抑制: 肝臓の慢性的な炎症を抑え、肝細胞へのダメージを軽減します。

- 線維化の抑制・改善: 肝臓が硬くなる原因である線維組織の生成を抑えたり、場合によっては改善したりする可能性があります。

- 残存肝細胞の修復・再生促進: 傷ついた肝細胞の修復を助けたり、新しい血管の形成を促したりする物質を分泌することで、肝臓自身の回復力をサポートします。

これらの作用により、肝機能の改善や、だるさ、腹水、むくみ、肝性脳症などの症状の緩和、ひいては生活の質(QOL)の向上に繋がる可能性があります。特に、重症な肝不全の症状(腹水、むくみ、肝性脳症、倦怠感、黄疸、食道胃静脈瘤破裂など)がある場合でも、肝臓がんなど特定の状態を除いては、肝臓再生医療を受けていただくことが可能です。効果が現れるまでに半年から1年ほどの時間がかかることもありますが、徐々に肝機能の数値の改善や症状の改善を実感される患者さんもいらっしゃいます。

患者さんご自身の細胞を使用するため、拒絶反応のリスクが低いというメリットもあります。 さいとう内科クリニックでは、肝炎・肝硬変の患者さんに向けた新たな治療の選択肢として、この幹細胞を用いた肝臓再生医療を開始しています。

あなたの肝臓の未来のために、専門医にご相談を

「ただの疲れだろう」と自己判断せず、ご自身の体からのサインに耳を傾け、気になる症状があれば、早期に専門医へ相談することが非常に重要です。特に、アルコール性肝硬変の診断を受け、そのリスクが高いと思われる場合は、早期の断酒と適切な治療が予後を大きく左右します。

さいとう内科クリニックでは、肝臓病専門医である院長が、肝臓再生医療に関するオンライン事前相談(Curonを利用)も受け付けており、患者さんの状態に合わせた最適な治療法を共に考え、未来への希望を育むサポートをしています。

- 院長

- 斉藤雅也 Masaya Saito

日本肝臓学会 肝臓病専門医 Hepatologist, The Japan Society of Hepatology - 所在地

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3

(駐車場18台あり) - 電話

-

- 電話:078-967-0019

- 携帯電話:080-7097-5109